|

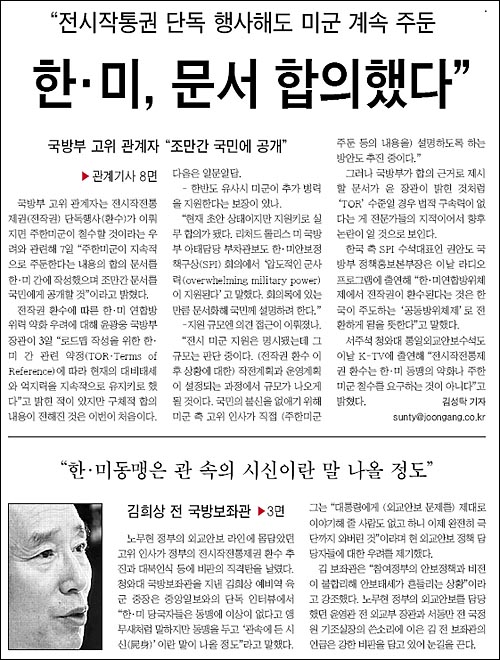

| | | ▲ "한미동맹은 관 속의 시신이란 말 나올 정도"라는 인터뷰 기사를 실은 <중앙일보>는 그 기사 바로 위에 "전시작통권 단독 행사해도 미국 계속 주둔"한다는 내용을 한국과 미국이 문서로 이미 합의했다는 기사를 올려놓았다. | | | |

전시작전통제권 환수를 둘러싼 논란이 뜨겁다. 핵심은 적절성이다.

과연 우리가 전시에 독자적으로 작전권을 행사할 능력이 있는지, 없다면 한미동맹에 의존해야 하는데 오히려 전시작통권이 환수되면 한미동맹이 깨지고 주한미군 철수로 이어지는 것이 아닌지를 둘러싼 논란이다.

하지만 여기선 따지지 말자. 그보다 먼저 짚을 문제가 있다. 논란의 진정성이다. 지금 벌어지는 논란이 작위적인, 그래서 소모적인 현상을 띠고 있음을 알리는 흔적이 여기저기 널려있다. 이것부터 추려야 한다.

진정성 여부를 재는 기준이 있다. '뭘 몰라서' 논란을 일으키는 건지, 아니면 '너무 잘 알아서' 논란을 이끄는지를 가르면 된다.

우선 복기부터 하자. 전시 작전권 환수 논란이 증폭된 결정적인 계기는 지난 2일 열린 윤광웅 국방장관과 역대 국방장관들과의 간담회였다. 이 자리에서 역대 국방장관들은 전시작통권 환수가 한미동맹을 해치고 주한미군 철수로 이어질 수 있다며 환수 논의 중단을 요구했다. 이에 대해 윤광웅 장관은 "역대 국방장관들이 군 발전상을 정확히 이해하지 못해 반대하는 경향이 있다"고 반박했다. '뭘 몰라서 저런다'는 취지의 반박이었다.

윤광웅 장관의 이 반박이 도화선이 됐다. 역대 국장장관들이 발끈했고, 성우회 등 안보관련 단체들이 '궐기'했다. 때맞춰 일부 언론이 관련 기사를 쏟아내기 시작했다.

사태가 커지자 권안도 국방부 정책홍보본부장이 어제(7일) MBC라디오 <손석희의 시선집중>에 나와 "전시작통권 환수는 현재의 한미연합방위체제에서 한국 주도의 공동방위 체제로 전환하는 것을 의미한다"고 밝혔고, 유사시 미국이 "압도적인 군사력"을 지원할 것이라는 리처드 롤리스 미 국방부 부차관의 발언도 공개됐다. 한미동맹은 튼튼하고, 안보에 구멍이 뚫리는 일은 없을 것이란 점을 강조한 것이다.

미군이 유사시 압도적 군사력 지원하겠다는데도...

상황이 이렇게 전개됐다면 한번쯤 호흡을 고를 만도 할 텐데 일부 언론은 그럴 생각이 없는 것 같다. 오늘자 신문을 보면 그렇다.

<조선일보>는 익명의 정부 고위관계자의 말을 인용해 "미 작통권 조기이양은 한국정부 '환수' 주장에 반감으로 나온 역공"이라고 보도했다.

<중앙일보>는 "한미동맹은 관 속의 시신이란 말 나올 정도"라는 김희상 참여정부 초대 국방보좌관의 인터뷰 내용을 실었다.

<동아일보>는 미 워싱턴의 고위 군사소식통의 말을 빌려 미 국방부가 '작전권 한국이양 이후 로드맵'을 준비하고 있는데 "주한지상군 완전철수도 논의"하고 있다고 전했다.

이들 신문의 보도엔 공통점이 하나 있다. 국방부의 설명을 곧이곧대로 듣지 않는다는 점이다. 왜일까? 단서가 있다. <중앙일보>의 다른 기사다.

<중앙일보>는 권안도 본부장의 '언론 플레이'를 비판하는 기사를 실었다. 권안도 본부장이 지난 2일 "공동 방위체제는 미국과 협상중인 사안"이라고 밝히면서 "구체적인 내용이 확정될 때까지 지켜봐 달라"고 '엠바고(보도시점 제한)'를 걸었는데 스스로 이 '엠바고' 요청을 깼다고 지적했다.

<중앙일보>의 이런 비판엔 국방부의 정치적 행보에 대한 경계가 깔려있다. "한미 간의 협상이 완료되지도 않(은)" 사안을 서둘러 발표한 점을 강조한 것도 같은 맥락에서 읽을 수 있다.

하지만 달리 볼 수도 있다. 권안도 본부장이 기자들에게 '엠바고'를 요청한 시점은 전·현직 국방장관 간담회가 있던 날이다. 전시 작전권 환수 논란이 결정적으로 증폭되기 직전에 기자들은 이미 전시작통권 환수 적절성을 잴 수 있는 유력한 정보를 접했다는 얘기다.

상황이 이러했다면 권안도 본부장의 요청처럼 지켜봐 줄 수도 있는 문제였다. 특히 한국과 미국이 협상중인 공동 방어체제가 안보에 직결되는 문제이기에 최소한 불리한 협상 조건을 조성할 수 있는 보도는 자제할 필요가 있었다.

작통권 논란이 소모적인 까닭

이것이 전시작통권 환수 논란의 소모성을 운위하는 첫 번째 이유다.

두 번째 이유는 딕 체니 미 부통령의 말이다. 그는 지난달 27일 미 워싱턴의 한국전 참전 기념공원에 나와 다짐했다. "한반도에 대한 약속, 평화와 안보 등 친구에 대한 약속은 깨질 수 없는 것으로, 미군을 계속 한국에 주둔시킬 것"이라고 했다.

그로부터 이틀 후 '한미 군사관계를 다루는 미 국방부의 한 관리'는 전시작전권 환수를 계기로 한미연합사령부가 해체되면 주한미군이 추가 철수할 것이라는 관측에 대해 "전적으로 틀린 소문"이라고 일축했다. 전시작전권 환수는 "미군의 미래 전략 차원에서 꼭 필요한 것으로 일각에서 말하는 '한미동맹의 와해'와는 거리가 멀다"고도 했다.

체니 미 부통령과 미 국방부 관리의 말이 '립 서비스'가 아니라는 사실은 다른 곳에서도 확인된다. "한미동맹은 관 속의 시신이란 말 나올 정도"라는 인터뷰 기사를 실은 <중앙일보>는 그 기사 바로 위에 "전시작통권 단독 행사해도 미국 계속 주둔"한다는 내용을 한국과 미국이 문서로 이미 합의했다는 기사를 올려놓았다.

이제 갈음할 때가 됐다. 전시 작전권 환수가 적절한 것인지는 얼마든지 논의할 수 있다. 필요항목이 아니라 필수항목일 수도 있다. 하지만 생산적이어야 한다. 그러려면 진정성이 담보돼야 한다. 방법은 관련 사실을 객관적으로 보고, 가감 없이 드러내는 것이다.

작금의 논란엔 바로 이 점이 빠져있다. 입맛에 따라 코멘트를 선별하고, 상황에 따라 해석을 달리 한다. 코멘트보다 문서가 훨씬 더 구속력이 있을 텐데도 코멘트의 자의성은 거론치 않은 채 문서의 법적 구속력을 문제 삼는다. 지위가 훨씬 '높은' 사람의 '공식' 코멘트보다 음지에 숨은 익명의 관계자 말에 비중을 둔다.

왜일까? '뭘 몰라서'도 아니고 '너무 잘 알아서'도 아니다. '그렇게 보고 싶은' 것이다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: