|

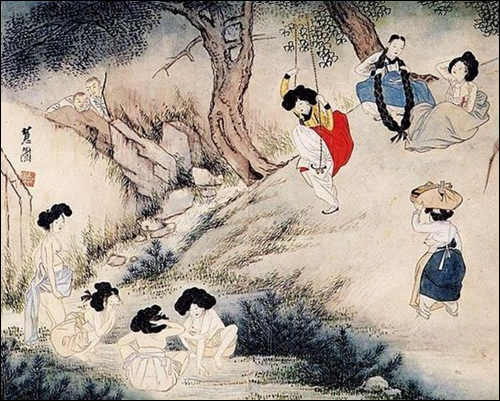

| | | ▲ 혜원 신윤복/단오풍정(端午風情)/지본채색 (紙本彩色) 35.6x28.2cm/간송미술관 소장 | | | ⓒ 간송미술관 | | 음력으로 5월 5일은 단오 날이다. 남성 권력에 짓눌리고 울안에 갇혀있던 여인네들이 모처럼 바깥나들이를 하는 날이며 개울가에 모여 앉아 몸을 씻고 창포에 머리를 감는 날이다. 신록이 우거지는 계절에 상큼한 바람을 쏘이며 겨우내 찌들었던 몸과 마음을 씻고 휴식을 취하는 날이다.

이러한 우리의 풍속을 화폭에 담아 오늘날 우리에게 전해주는 사람이 있으니 혜원 신윤복이다. 이 그림을 소장하고 있는 간송미술관이 오랜만에 문을 열었다. 매년 봄과 가을 두 차례 살짝 공개하던 간송미술관이 올해는 설립자 간송 전형필 선생 탄생 100주년을 맞이하여 특별전시회를 열고 있다.

간송미술관은 우리나라 보물창고라고 한다. 국보 12점과 보물 10점 외에 소장 미술품의 총 숫자를 아는 사람이 몇 안 된다고 하니 그럴 만도 하다. 2층 전시실로 올라가니 혜원 신윤복의 단오풍정(端午風情)이 있다. 그림을 바라보는 순간 뜨거운 감동으로 가슴이 뭉클하다.

조선시대 풍속화의 쌍벽을 이루는 이가 있으니 단원(檀園) 김홍도와 혜원(蕙園) 신윤복이다. 이들이 활동했던 조선 영조, 정조대는 조선 후기로서 건국이념인 유교가 느슨해지며 실학이 태동하던 시기다.

조일전쟁(임진왜란)과 조청전쟁(병자호란)을 거치면서 국토는 파괴되었고 백성들의 삶은 피폐해졌다. 궁중에선 비빈들의 암투로 주상이 독살되었고, 정권을 장악한 노론은 분열하면서 자파 세력 규합에 혈안이 되었다.

지방 관리들은 토호세력으로 성장하여 사리사욕에 눈이 어두운 탐관오리로 변질되었다. 경향각지에서 도적이 날뛰어 기층민들은 굶주림과 질병에 시달려야 했다. 이때 등장한 것이 의를 표방한 도적이다. 분명한 도둑인데도 백성들은 이들을 도적으로 보지않고 의적으로 받아들였다.

충과 효를 일방적으로 강요하는 유교와 성리학에 길들여진 이 나라 백성들에게 중국을 통해 들어온 천주교는 국가보다도 개인적인 선택과 양심이 삶의 질을 풍요롭게 하고 미래 가치가 우위에 있다며 정신적인 충격을 주었다.

또한 생산과 유통은 호구지책이 아니라 이윤 창출이고 신분상승의 수단이라는 서양문물을 접하게 되었다. 토착 자본주의의 맹아기라고 해야 옳을 것이다. 매관매직과 관직남용으로 백성들의 삶은 더욱 곤궁해졌다. 양반층 몰락으로 신분체계가 와해되었고, 지방토호가 토착 지주계층으로 출현했으며 개성상인과 경강상인이 토착세력으로 성장하여 중앙권력에 위협요소가 되었다.

김홍도는 궁중으로 신윤복은 민중 속으로

조선시대를 초기, 중기, 말기로 구분했을 때 영조와 정조대가 분기점이다. 노회한 왕국을 일으켜 세우려 영조대왕과 정조대왕이 심혈을 기울였으나 기우는 조선왕국을 바로 세우기에는 역부족이었다. 정조대왕을 마지막으로 망국의 길로 접어들었다는 것이 사계의 통설이다. 18세기도 저물고 왕국도 기우는 그러한 시기였다.

이러한 세기말적 혼란기에 활동했던 사람이 김홍도와 신윤복이다. 혜원 신윤복은 1758년 궁중 그림을 그리는 도화서(圖畵署) 화원 신한평의 아들로 태어났지만 사망연대가 불분명하다. 환쟁이가 살아가기에 척박한 토양이었다는 것을 반증하는 결과다.

신윤복은 아버지의 영향으로 궁중에 들어가 그림을 그렸지만 자유분방한 그의 붓끝이 궁중생활에 적응하지 못하고 일찍이 뛰쳐나왔다. 화원 집안은 아니지만 궁중화원 김응환으로부터 그림을 배워 궁궐에 진입한 김홍도와 달리 신윤복은 서민들의 삶 속으로 들어갔다.

김홍도가 영조와 정조의 어진(御眞)을 그려 정조의 총애를 받는 반면 신윤복의 화제(畵題)는 기생과 한량이었다. 때문에 두 사람이 동일한 주제로 그린 풍속화 속에 김홍도는 서민들의 삶을 구김 없는 해학으로 풀어 낸 반면 신윤복의 그림에선 진한 에로티시즘이 묻어난다.

이는 당시 신분체제의 와해와 함께 사치와 향락 풍조가 만연해가던 사회 분위기를 비판적 시각에서 바라본 것이다. 허세와 위선에 찌든 양반들 모습보다는 인간의 진솔한 삶이 더 가치가 있다는 점을 시사하는 대목이며 시대정신을 사실적으로 표현한 화가였다고 말할 수 있을 것이다.

천재화가 신윤복의 그림에서 특이한 점은 대부분의 작품들에는 짤막한 글과 자신의 낙관을 곁들였지만 한결같이 그 연대를 밝히고 있지 않아 화풍의 변천을 파악하기 어렵다. 또한 그림 속에 자신을 등장시키는 것이 이채롭다. 목욕하는 여인을 계곡 위에서 훔쳐보는 사미승이 또 다른 혜원이라는 해석이다. 어쩌면 카메오의 원조일런지 모르겠다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: