【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

|

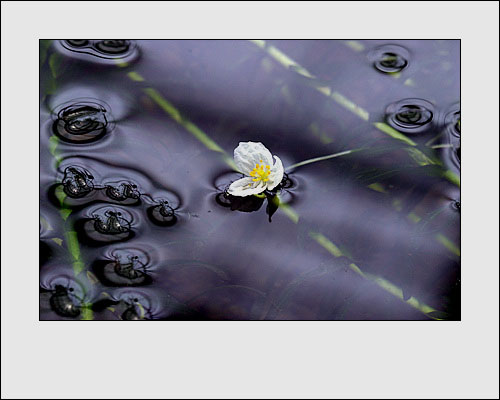

| | | | | | ⓒ 김민수 | | 여름철 늪에는 마치 누군가 꺾어놓은 것처럼 물 위를 떠다니는 꽃이 있고, 여전히 싱싱하게 긴 줄기를 올리고 피어있는 꽃이 있다. 마치 싱싱하게 긴 줄기를 내고 있던 꽃이 떨어져 있는 형상이지만 꽃만 동동 떠다니는 것은 수꽃이고, 긴 줄기에 피어난 꽃은 암꽃이다. 말하자면 수꽃이 암꽃을 찾아 물 위를 떠다니는 형상이다.

암꽃을 만나기 위해 꽃대에서 떨어져 나와 물 위를 배회하다가 이내 암꽃을 만나 가루받이를 한다. 참 신기한 꽃이다. 또 다른 삶을 위하여 자신의 삶의 터전을 송두리째 털어버리고 떠나야 하는 것이다. 그렇게 송두리째 버리고 떠났다고 다 가루받이를 할 수 있는 것은 아닐 터이니 그들의 삶을 보면서 생존을 위한 몸부림이 이런 것이구나 숙연해질 수밖에 없다.

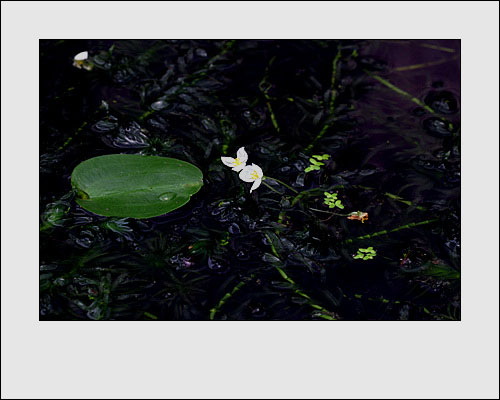

| | | | | | ⓒ 김민수 | | 식물에 관심이 있다 보니 이런저런 식물도감과 꽃에 대한 책을 가지고 있다. 책상에 놓여있는 것만 다섯 권인데 검정말이 소개된 도감은 3권, 게다가 3권 모두 검정말의 꽃은 보이질 않는다. 순간, 내가 검정말이라고 생각하던 이 꽃이 검정말이 아닐지도 모른다는 불안한 생각이 들어 인터넷을 검색해 본다. 인터넷에서도 꽃이 시원하게 나오질 않는다. 내 정보가 잘못된 것은 아닐까 하는 불안감, 그러나 분명히 암꽃이 어디로 연결되어 있는지 까지 확인하지 않았는가?

그리고 신기하게도 물 위에 떠있는 꽃, 줄기 위에 핀 꽃이 있었으니 자라풀과의 꽃들의 특성 중의 하나란다. 암꽃과 수꽃이 다르고 검정말의 경우 수꽃이 꽃대에서 떨어져 나와 물 위로 떠다닌다는 설명으로 비추어보아 검정말이 분명하다는 결론을 내렸다.

가끔 어떤 꽃을 만나고도 감이 오질 않아 그 이름을 불러주지 못할 때가 있다. 그러면 그 이름을 알 때까지 궁금증으로 인해 마음 한 켠이 답답하다. 그러다 그 이름을 아는 순간의 기분은 어렵던 수학문제가 확실하게 이해되는 그 순간의 느낌과 비슷하다.

| | | | | | ⓒ 김민수 | | 작고하신 김춘수 시인의 꽃, "내가 그 꽃의 이름을 불러주었을 때/ 그는 내게로 와 꽃이 되었다". 그랬다. 아주 오래 그 시는 꽃을 찾아다니는 내 마음을 대변해 주는 시처럼 느껴졌다. 아직도 그렇다. 그러나 막연한 느낌들, 정리하지 못했던 부분이 있었는데, '이름이 없는 들꽃도 꽃이며, 이름을 불러주기 전에도 미미 꽃이 아닌가?'하는 생각이었다.

아, 조금만 일찍 어딘가에 메모를 해두거나, 그런 생각이 있었다는 것을 공개적인 장소에 밝혀둘 것을 그랬다. <행복한 이기주의자>라는 책을 요즘에 읽고 있는데 거기에 바로 그런 구절이 들어있는 것이 아닌가!

"그 꽃의 이름을 불러주기 전에도 그것은 꽃이었다."

자연, 그들은 그저 자기에게 주어진 삶을 살아갈 뿐이다. 그 누군가를 위해서 존재하는 것이 아니라 그저 자신을 위해서 존재한다. 그런데 그것이 인간의 이기주의적인 욕심과는 다르다. 그래서 자기만을 위해서 존재함에도 불구하고 그의 곁에 있는 이들에게까지 그가 있음으로 해서 행복을 느끼게 하는 것이다.

성서에 "내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라"는 말씀이 있다. 이웃사랑에 대해서 늘 말하지만, 선행조건은 '내 몸'을 사랑하는 것이다. 자기를 사랑하지 못하면 진짜 사랑을 할 수 없는 것이다. 어린 아이들의 모습을 보면 이기적인 것처럼 보인다. 자기중심적이다. 그러나 어쩌면 그것이 지극히 자연인의 모습이요, 그래서 어른들은 그들을 보면서 행복이라는 바이러스에 전염되는 것인지도 모른다. 자기를 진정 사랑할 수 있을 때 이웃사랑의 출발점도 주어지는 것이다.

꽃, 그들은 이미 꽃이었다.

| | | | | | ⓒ 김민수 | | 물 속을 떠도는 삶이라도

나는 하늘에 꽃을 피울 것이다.

장마에 피었던 꽃마져 휩쓸려 버린다 할지라도

나는 하늘에 꽃을 피울 것이다.

삼빡삼빡 꽃대가 잘리워 물위를 떠도는 삶을 살지라도

나는 하늘에 꽃을 피을 것이다.

때론 마른가뭄에 뼈까지 드러난다고 할지라도

나는 하늘에 꽃을 피울 것이다.

물이 싫어서가 아니라

땅이 싫어서가 아니라

물과 땅과 하늘을 품고 싶어

나는 하늘에 꽃을 피울 것이다.

-자작시 '검정말'

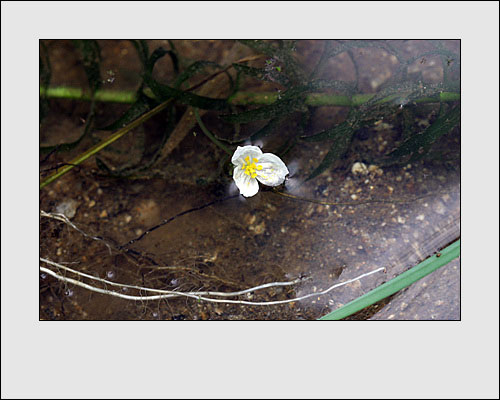

| | | | | | ⓒ 김민수 | | 꽃은 작았다.

그리고 그다지 깊지 않은 물이라도 선뜻 그 꽃을 담기 위해 발을 담그지 못하고 물가를 배회하며 그를 바라보기 마련이다. 신발과 양말을 벗고 살며시 발을 내디딜 때 발가락 사이로 빠져나가는 진흙의 느낌은 너무 오랜만의 느낌이어서 온 몸에 소름이 돋는다.

잠시 발을 담그며 생긴 흙탕물이 가라앉기를 기다린다. 그 기다림의 시간 속에 혹시 거머리라는 놈이라도 붙으면 어떻게 하나 가슴을 졸인다.

어릴 적 벼내기 전 논에 들어가 우렁이를 잡곤 했다. 고사리 손에 우렁이가 가득할 무렵 종아리가 간지러워 들어보면 거머리가 피를 빨고 있다. 기겁을 해서 논을 뛰어다니다보면 고사리 손에는 우렁이 두어 마리가 남아있을 뿐이었다.

아무렇지도 않게 거머리를 떼어내는 아이들이 부러웠다. 거머리를 떼어나고 나면 그들이 피를 빨았던 혈관으로 피가 나오고, 복수를 한답시고 거머리를 뒤집어서 햇볕에 내놓았다. 그래도 얼마나 생명력이 질기던지, 고무줄처럼 질긴 그의 몸처럼 그의 삶도 질겼다.

작은 꽃, 그의 삶도 질기고도 질기다.

모든 생명, 질기지 않은 생명이 어디 있을까?

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: