|

2000년 미국 대선에 이어 2004 미국 대선은 양극화되고 있는 미국 사회를 보여준다. 미국 사회내 블루(blue)와 레드(red)의 대립은 단지 서로 의견이 다른 정도가 아니라 서로를 증오하는 수준까지 심화되고 있다. 이 같은 양극화는 정치는 물론 지역, 인종, 경제, 문화, 심지어는 스포츠에서도 나타나고 있다. 그 원인은 묘하게도 세계화(globalization)에 있다.

세계화의 엔진이자 진원지인 미국이야말로 세계화의 영향을 가장 처음으로 그리고 가장 크게 받고 있다. 어느 때보다 치열한 선거전이 예상되는 2004 미국 대선을 앞두고 미국사회의 양극화된 이면을 현장취재한다. 블루와 레드는 미국대선 개표 때 주별로 민주당이 이긴 지역은 블루, 공화당이 이긴 지역은 레드로 표현한 데서 착안한 것이다... 필자 주

"How are you(어떠세요)?"

"Fine.Thanks. And you(예, 잘 지냅니다. 물어봐 주셔서 감사합니다. 당신은 어떠세요)?"

"Fine(예, 저도 잘 지냅니다)."

"Good(좋네요)."

웬만큼 친하지 않으면 미국에서 인사법은 이 네 번의 수작이 부드럽게 이어져야 한다. “안녕하세요” “예, 안녕하십니까” 하는 두세 마디 인사법의 나라에서 온 사람들로서는 성가신 일이다. 어차피 아는 체 하는 것일 뿐인데 되도록 짧게 하는 게 좋으련만. 하지만 관심을 갖고 물어보는데 중동무이할 수 없다.

그런데 미국인들은 “Fine”하지 않을 때에도 “Fine”이외의 답은 기대하지 않는다. “Fine. Thanks”라고 말하지 않았는데도 으레 그렇게 들은 것으로 간주하고 “Good”이라고 말해버리는 사람도 있다.

무시하거나 무관심해서라기보다는 레슬링에서 풍차 돌리기 하듯 그렇게 말이 습관적으로 이어지는 것이다. 거기에다 대고 “사실 어제 잠을 잘 못 잤어” 이런 말을 길게 뽑을 틈이 없다.

변형은 있다. “How are you?” 대신에 “What’s up?”을 쓰기도 하고 “Fine” 대신 “I am OK” “I am good” “Doing well” “Not bad” 등도 쓴다. 이런 인사말들의 한결 같은 공통점은 모두 상대방의 마음이 불편하지 않도록 긍정적으로 답한다는 것이다.

미국인의 자동화된 인사법

그런데 이 인사법이 겉으로만 친절하고 속으로는 무관심한 미국인의 특성이라고 말하는 사람도 제법 있다. 태국인으로 미국에서 오래 거주한 포래니 나타데차-스폰셀(Poranee Natadecha-Sponsel) 하와이대 교수는 <외국문화로서의 미국(AMERICA as a Foreign Culture)>이라는 책에 실린 에세이에서 "미국인의 인사법은 패스트 푸드와 같은 것"이라며 "인간적 향기가 없는 자동화된 행동에 불과하다"고 말했다.

그녀는 "병원에 가서도 의사나 간호사가 'How are you?'라고 물어올 때 곤혹스러웠다"고 말했다. "Fine. Thanks"라고 말하면 그럼 병원에 왜 왔느냐고 할 것 같고 그렇다고 만나자마자 길게 사연을 늘어놓자니 들을 준비가 안 돼 있는 것 같다는 것.

정답은 그래도 일단은 "Fine. Thanks"라고 해야 한다는 것이다. 어쨌든 인사법은 인사법이니까 네 번의 수작을 끝내놓은 뒤 본론에 들어가야 한다는 것. 이런 상황이 전개된다.

|  | | | ▲ 스마일리 환영 간판이 애데어 시로 들어가는 다리 입구에 세워져 있다. | | | ⓒ 홍은택 | “어때?”(의사)

“좋아. 너는?”(환자)

“나도 좋아.”(의사)

“좋군.”(환자)

“근데 뭘 도와줄까.”(의사)

“응. 머리가 어지러워. 꼭 죽을 거 같아.”(환자)

(“근데 왜 처음에 좋다고 그랬어?”가 아니고) “그래 어디 한번 보자.”(의사)

그렇다고 나타데차-스폰셀 교수가 미국인들이 야박한 사람들이라고 얘기하고 있는 것은 아니다. 사생활에 대해 말하지 않고 알려고도 하지 않는 미국인들의 독립적이고 개인주의적인 기질에서 이 인사법이 생겼다고 그녀는 믿는다.

필자의 생각으로는 미국의 인사법은 좋은 일만 생기길 바라는 기원에서 시작됐을지 모르지만 지금은 좋은 일이 없어도 항상 좋은 일만 있는 것처럼 받아들여야 하고 처신해야 하는 문화적 강박과 같은 것이다.

미국인들은 인사하면서 꼭 웃는다. 이 웃음도 미국의 인사법과 마찬가지로 갈수록 웃음의 본래 뜻을 잃어간다. 미국인의 웃음에 대해 프랑스의 철학자 장 보드리야르는 1988년에 미국을 여행하고 쓴 <아메리카(America)>라는 책에서 이렇게 묘사했다.

"그들은 당신을 향해 웃는다. 예의에서도 아니고, 매혹시키기 위해서도 아니다. 이 웃음은 오직 웃어야 할 필요를 나타낼 뿐이다. 그것은 체셔 고양이(Cheshire Cat)의 능글맞은 웃음과 같다. 그 웃음은 모든 감정이 사라진 뒤에도 얼굴에 계속 남아 있다."

(체셔 고양이는 루이스 캐롤(Lewis Carrol)의 ‘이상한 나라의 앨리스’에 나오는 고양이의 이름이고 체셔 치즈의 포장지에도 등장한다. 능글맞게 웃는다.)

웃음이 아니라 비명?

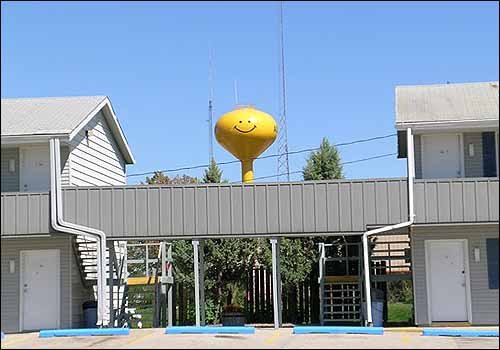

| | | ▲ 마치 외계인 ET가 마을을 훔쳐보는 것처럼 스마일리 물탱크는 애데어 시를 내려다보고 있다. | | | ⓒ 홍은택 | | 이 포스트모더니즘의 대가는 웃어야 할 필요에 대해서는 설명을 생략했는데 위험하지만 필자가 짐작해 보건대 대충 이런 것 같다.

어두운 밤길을 걸을 때 가장 무서운 것은 귀신도 아니고 사람이라는 말이 있다. 마찬가지로 무법지대 서부의 황야에서 가장 무서운 존재는 사람이다. 이미 치명적인 무기인 총은 지천으로 널려 있지, 누구든 언제 어디서든 한 방에 갈 수 있고 보낼 수 있지. 그러니 항상 '난 당신을 쏠 의사가 없습니다. 당신도 쏘지 마세요'라는 신호를 보낼 필요가 있다. 그걸 길게 말할 수 없으니까 웃기부터 해야 한다.

보드리야르도 명확하지는 않지만 비슷한 얘기를 한다.

"인간적 온기에 의해 촉발된 턱의 친근한 수축은 영원한 통신의 웃음이다. 아기는 그 웃음을 통해서 다른 사람들의 존재를 의식하게 되거나 그들의 존재를 받아들이지 못해 절망적으로 몸부림친다. 그것은 세계에 혼자 있는 사람이 유아기의 억압된 감정을 해방시키는 비명과 같은 것이다."

이걸 필자의 방식에 갖다 붙이면 미국인의 웃음은 웃는 게 아니라 날 쏘지 말라는 비명이다. 비명은 상대방이 듣기 싫어해 더 총을 쏠 수 있으니까 턱을 더 친근하게 수축시킨다.

보드리야르는 "(미국인들의) 웃는 눈에는 우리의 뒤를 무섭게 밟고 있는 냉혹한 야수가 숨어 있다"고까지 혹평했다. 보드리야르의 책에 대해서 미국의 권위있는 도서 전문지인 <라이브러리 저널(Library Journal)>이 "말만 번지르르 하고 진부한 분석이다. 값도 터무니 없이 비싸니까 사지 말 것을 권한다"는 서평을 게재한 것도 무리가 아니다. 반면 프랑스에서는 '미국에서 지금까지 나온 책들 중에서 가장 놀랄 만치 통찰력 있는 책'이라는 찬사(L’Express)를 받았다.

그러나 필자 생각으로는 어떤 필요에서 웃든지 간에 안 웃는 것보다 훨씬 낫다. 그렇게 잘 웃기 때문에 미국인들이 처음 만날 때는 개방적이고 친근한 국민인 것은 부인하기 어렵다.

미국인의 웃음은 항상 어제보다는 오늘, 오늘보다는 내일이 더 좋았던 지난 역사의 유적이기도 하다. 영국의 식민지에서 세계 최강의 국가로 성장하는 과정에서 많은 미국인들이 아메리칸 드림을 성취했다.

삶의 질은 끊임없이 향상됐다. 비명의 웃음이 아니라 절로 나오는 웃음이었을 법하다. 그러나 지금까지 <블루 아메리카를 찾아서>를 통해 소개했다시피 많은 사람들에게 아메리카 드림은 이제 실현 가능성이 희박한 백일몽이 되고 있다. 삶은 더욱 고단하다. 어떤 사람에게는 여전히 절로 나오는 웃음인 반면 어떤 사람들에게는 그래도 웃어야 하는 웃음으로 바뀌고 있다.

스마일리 물탱크의 등장

|  | | | ▲ 가까이에서 본 스마일리 물탱크 | | | ⓒ 홍은택 | 아이오와 주의 주도인 디모인(Des Moines)에서 80번 고속도로를 타고 서쪽으로 60km를 가면 도로변에 큰 물탱크가 웃는 얼굴로 맞이한다. 은유적 표현이 아니다. 큰 물탱크가 비가 오나 눈이 오나 웃고 있다. 애데어(Adair)시의 인구 863명에게 식수를 공급하는 이 물탱크에는 노란색 바탕에 귀밑까지 찢어진 웃음을 짓고 있는 스마일리(smiley)의 얼굴이 그려져 있다.

뿐만 아니다. 창고에도, 수리점에도, 마을 입구에도 스마일리가 그려져 있다. 집집마다 스마일리 물 탱크 저금통을 갖고 있다. 지난번 무장 강도 제시 제임스 편에서 이동하는 열차가 최초로 털린 현장으로 소개할 때 다른 볼일로 이 마을을 들렀다고 쓴 적이 있었는데 다른 볼일이란 바로 이 스마일리 물탱크를 보러 온 것이었다.

한국으로 치면 예전에 마을 어귀에 있는 천하대장군 지하여장군 장승과 같은 것이다. 하지만 애데어의 스마일리 물탱크는 한국의 장승보다 수십 배는 더 높고 크다. 이 작은 마을의 크기에 비해 비대칭적으로 큰 물탱크 위에서 보면 마을 어디도 안 보이는 데가 없다고 한다. 그래서 마을을 지켜준다고 하기보다는 마치 곳곳을 엿보는 듯한 느낌이다. 밤에는 비행기가 충돌하지 않도록 전등도 켜놓는다.

스마일리는 1979년 마을에 오거나 마을을 지나치는 사람들을 친근하게 맞이하자는 당시의 시장 프레드 머더스(Fred Merthes)의 제안에 따라 마을 어디를 가든 가장 눈에 띄는 높은 탑인 물탱크에 그려졌다. 이 마을의 유일한 신문 <애데어 뉴스(Adair News)>의 발행인 윌리엄 E. 리터 3세(William E. Litter Ⅲ)의 말이다.

그는 할아버지부터 대대로 이 신문을 경영하고 있다고 말했다. 리터 3세의 아버지 리터 2세가 아들 밑에서 편집국장을 하고 있고 부인이 영업을 맡고 있다. 기사는 모두 다 같이 쓴다. 1300부를 발행하는데 멀리 벨기에까지 배달된다고 한다. 그와의 짧은 인터뷰 한 토막.

|  | | | ▲ 애데어 시의 유일한 신문 <애데어 뉴스>의 발행인 윌리엄 리터 3세 | | | ⓒ 홍은택 | "스마일리를 그린 뒤 무슨 변화가 있었는가."

"글쎄. 잘 모르겠는데 그 뒤로 우리는 웃어야 했다."(리터 3세가 이 말을 하고 웃는데 거의 표정에 변화가 없다.)

웃으면 복이 온다는 속담이 통한 탓인지 애데어는 아이오아 주 농촌에서 인구가 거의 줄지 않고 경제가 안정돼 있는, 복 받은 소도시에 속한다. 다른 곳에서는 농사 수지가 안 맞아 농민들이 떠났다고 한다.

“우리는 고속도로 80번과 철로 변에 있어서 공장을 유치할 수 있었기 때문이다.”

리터 3세에 따르면 인구 863명의 이 마을에 모두 785개의 일자리가 있다고 한다. 대표적인 공장은 세퍼 시스템(Schafer Systems)으로 복권 발매기를 제조하는데 100명을 고용하고 있다 (여기서 우리는 미국에서 복권사업이 번창하고 있는 것을 다시 확인할 수 있다). 애그리 드레인(Agri Drain Corp.)이라는 배수관 제조회사에도 58명이 고용돼 있다.

리터 3세는 작별인사를 하고 돌아가는 필자의 등 뒤로 "계속 웃어라(Keep smiling)" 라고 인사했다. 얼굴은 안 봤지만 분명 그의 얼굴 근육은 많이 수축하지 않았을 것이다.

| | | ▲ 복받은 소도시에 속하지만 그래도 한산한 애데어의 다운타운 | | | ⓒ 홍은택 | | 그는 자신의 마을이 물탱크에 스마일리를 그린 첫 마을로 기억하고 있었고 필자도 그런 줄 알고 거길 갔는데 사실이 아니었다. 뒤에 문헌 등을 조사해본 결과 일리노이 주에 있는 캘로메이 시티(Calumet City)가 처음이었다.

1972년 12월 여덟 살 소녀 킴 포네로(Kim Fornero)는 시장 로버트 스테패니액(Robert C. Stefaniak)과 시 의회에 편지를 보냈다. 자기 집에서 보이는 물 탱크에 스마일리 얼굴이 있으면 귀여울 것 같다는 깜찍한 편지였다. 시 의회가 열려 그녀의 제안을 가결시켰고 73년 7월 물 탱크의 동쪽과 서쪽 면에 각각 스마일리를 그려 넣었다. 에데어보다 6년 전에 한 일이다.

물탱크 한 곳에만 있는 스마일리가 너무 외로워 보였는지, 캘로메이 시티는 나중에 다른 물탱크에도 스마일리를 그려넣어 ‘Mr. & Mrs. Smiley’ 부부 물탱크를 탄생시켰다. 그 뒤 소도시에서 물탱크에 스마일리를 그리는 게 한동안 유행이었다.

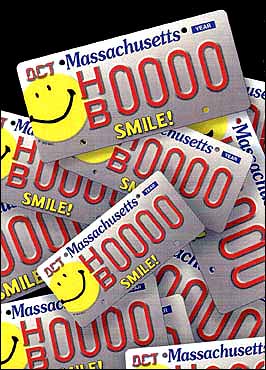

스마일리의 기원

물론 캘로메이 시티에서 처음으로 스마일리를 만든 것도 아니다. 스마일리 탄생의 배경은 보다 자본주의적이다. 1962년 매사추세츠 주에 있는 회사인 스테이트 뮤추얼 라이프 어슈런스(The State Mutual Life Assurance, 지금은 Allmerica)는 오하이오 주에 있는 개런티 뮤추얼 컴퍼니(Guarantee Mutual Company)라는 회사를 인수했다. 회사는 하나가 됐지만 직원들은 쉽게 하나가 되지 못했다. 서로 보고도 웃지 않고 소 보듯 했다.

회사 간부는 직원들을 융화시키기 위해 '우정 캠페인(Friendship Campaign)'을 시작하면서 그 캠페인에 쓸 웃는 이미지를 당시 광고대행사를 운영하던 하비 볼(Harvey Ball)에게 주문했다.

| | | ▲ 간이창고에도 스마일리가 붙어있다. | | | ⓒ 홍은택 | | 볼은 불과 10분만에 웃는 얼굴을 그려서 '스마일리'로 명명한 뒤 회사에 넘겨줬다. 회사는 그것을 배지로 만들어 돌렸다. 처음에 돌린 100개에 대한 반응이 좋자 1만개를 제작했다. 그리고 생각이 달라졌다. 용도가 바뀌었다. 사내 융화가 아니라 고객 마케팅에 활용됐다. 회사는 직원들에게 양복의 옷깃에 스마일리 배지를 달고 다니면서 전화를 받을 때나 고객을 만나 상담할 때 항상 웃도록 했다.

스마일리는 미 전국으로 퍼져나갔다. 하지만 돈 번 사람은 원작자 하비 볼이 아니라 머레이와 버나드 스페인(Murray and Bernard Spain) 형제였다. 그들은 배지와 커피 잔, 티셔츠, 범퍼 스티커 등에 스마일리를 인쇄해서 팔았다. 72년까지 5천만개의 배지가 팔려나갔다. 볼이 스테이트 뮤추얼 라이프로부터 불과 45달러밖에 받지 못한 것과 극히 대조적이다. 볼이 나중에 특허를 출원하려고 할 때는 이미 신청 기한이 지난 뒤였다.

온 세상에 충만한 스마일리

볼이 2001년 4월 숨을 거뒀을 때 <로스앤젤레스 타임스>가 쓴 부음기사에 따르면 여론조사 결과 70년대를 대표하는 상징으로 디스코나 어린이교육용 드라마인 세서미 스트리트(Sesame Street), 미 건국 2백 주년 기념 등을 제치고 스마일리가 뽑혔다. 미 체신청은 99년 스마일리 기념 우표를 발행하기도 했다.

|  | | | ▲ 스마일리 저금통은 애데어에서는 돼지 저금통만큼 보급돼 있다. | | | ⓒ 홍은택 | 70년대가 지나고 스마일리 유행은 쇠퇴했다. 애데어의 경우는 예외였지만 농촌의 소도시들도 쇠락했다. 하지만 마을에서 가장 높은 상징물인 물탱크만 한 동안 웃고 있었다. 마치 현실과 점점 부조화를 이루는 미국적 웃음을 상징하는 듯했다. 어떤 일이 있어도 낙관적이어야 하고 웃음을 잃지 말아야 한다는 게 미국적 가치관이다. 그러나 때로는 이러한 가치관은 악화되고 있는 현실을 ‘웃으면서’ 받아들이도록 만드는 역기능을 한다. 아픈데도 웃으라고 강요하는 것과 같다.

90년대 중반 마이크로소프트의 소프트웨어 봅(Bob)의 이미지로 잠시 쓰이던 스마일리는 2000년대 화려하게 부활했다. 월마트(Wal-Mart) 쇼핑 백이나 직원들의 유니폼에 쓰이기 시작한 것. 월마트가 워낙 대대적으로 스마일리를 활용하는 바람에 마치 월마트의 상표로 착각하는 사람도 있다.

사족이지만, 월마트에서 가슴에 스마일리를 달고도 웃지 않는 직원들을 보면 '내가 안 웃더라도 이걸 보고 웃은 것으로 간주하라'는 신호를 보내는 것 같다. 그럴 때마다 필자도 같은 배지를 사서 같은 방식으로 웃어줘야 하나 하는 생각을 떨치기 어렵다. 마치 형사들이 형사 배지를 내보이듯 그렇게 스마일리 배지를 내밀어 웃음을 교환해야 하는 세상은 더 살벌할 것 같다.

스마일리는 심지어 인터넷에서 쓰는 이모티콘(emoticon)의 첫번째 이미지로도 부활해서 그야말로 온-오프라인을 가리지 않고 온 세상에 충만한 웃음의 상징이 됐다. 하지만 그만큼 사회가 웃음이 넘치는 세상이 됐는지는 모를 일이다.

하비 볼은 돈은 못 벌었지만 웃음을 전도하는 데 일생을 바쳤다. 말년에 월드 스마일 코퍼레이션(World Smile Corportation)이라는 법인을 세우고 '세계적으로 웃는 날(World Smile Day)'도 제정해 전파했다.

10월 첫째 금요일인 이 날은 하루 종일 (실없이) 웃어야 한다. 하지만 날을 잡아서 웃어야 하는 세상이라면 굳이 웃음의 날을 만들 필요가 있는 세상일까 싶다. 그런 저항감 때문인지 세계 웃음의 날은 그렇게 많이 전파된 것 같지는 않다.

나오는 웃음과 만들어야 하는 웃음

|  | | | ▲ 스마일리가 처음 나온 매사추세츠 주에서 판매되고 있는 스마일리 자동차 번호판 | | | ⓒ 자료사진 | 웃음이 나오는 것과 웃어야 하는 것에는 결정적인 차이가 있다. 스마일리가 잘 팔린 것은 미국인들의 낙천적인 세계관과 조화를 이뤘기 때문이었겠지만 어쨌든 그 기원은 웃게 하려는 것이었다. 웃을 수 없는데 웃어야 하는 것처럼 고역은 없다. 훈련된 웃음은 얼굴 주위 근육들의 이완과 수축에 불과한 것이다. 박제된 웃음이다. 소비자를 상대하는 월마트와 같은 소매유통업체 직원들은 고객 서비스라는 이름으로 계속 웃어야 한다. 웃는 게 노동의 중요한 부분이다.

그러면 웃음이 왜곡된다. 웃음이 즐거움과 신뢰의 표현이 아니라 그 뒤에 무슨 뜻이 숨어있는지 알아내야 하는 암호가 된다. 서로 웃고도 충분한 통신이 이뤄지지 못한다면 그것은 웃음이 아니라 난해한 신호의 교환이다.

미국에서는 이런 스마일리도 나왔는데 마치 필자에게는 웃음이 웃음으로 여겨지지 않는 현실을 조롱하는 듯했다

2002년 5월 위스콘신대에서 미술을 전공하던 루크 헬더(Luke Helder)라는 이름의 학생은 미국 중서부 전역에 걸쳐 대형 스마일리를 그리려고 했다. 규모만 큰 게 아니었다. 처음에 16개의 폭탄(맞다, 폭탄이다)으로 원을 그렸고 그 원 안에서 네브래스카 주에 한 개, 일리노이 주와 아이오와 주의 경계선에 한 개의 폭탄을 놔뒀다. 두 눈이 완성된 것이다. 그리고 텍사스 주와 콜로라도 주에 두 개의 폭탄을 놔두는 과정에서 체포됐다. 입을 그리다 붙잡힌 것이다.

그는 폭탄들을 우편함에 놔뒀는데 몇 개는 폭발해 우체국 직원 4명과 주민 2명이 다쳤다. 2004년 4월 그는 재판 받을 정신적 능력이 없다는 판결을 받았다. 그 때 법정에 들어서는 그는 부모를 향해 계속 웃음을 지어 보였다고 한다. 생각만 해도 소름이 돋는 웃음이다.

웃음이 터져 나와 주체할 수 없었던 세상은 아니라도 기분 좋게 껄껄껄 하하하 웃는 웃음들을 보고 싶다. 잘 웃는 미국에서도 그런 웃음은 점점 사라지고 스마일리가 대신 웃는 세상이 되고 있다. 소리도 나지 않고 어떤 감정도 담기지 않는 그런 웃음들이 퍼져나간다. ^_^ ^_^ ^_^ 하고.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: