|

2000년 미국 대선에 이어 2004 미국 대선은 양극화되고 있는 미국 사회를 보여준다. 미국 사회내 블루(blue)와 레드(red)의 대립은 단지 서로 의견이 다른 정도가 아니라 서로를 증오하는 수준까지 심화되고 있다. 이 같은 양극화는 정치는 물론 지역, 인종, 경제, 문화, 심지어는 스포츠에서도 나타나고 있다. 그 원인은 묘하게도 세계화(globalization)에 있다.

세계화의 엔진이자 진원지인 미국이야말로 세계화의 영향을 가장 처음으로 그리고 가장 크게 받고 있다. 어느 때보다 치열한 선거전이 예상되는 2004 미국 대선을 앞두고 미국사회의 양극화된 이면을 현장취재한다. 블루와 레드는 미국대선 개표 때 주별로 민주당이 이긴 지역은 블루, 공화당이 이긴 지역은 레드로 표현한 데서 착안한 것이다... 필자 주

리오 그란데(Rio Grande)는 큰 강이라는 뜻이다. 미국 지도에서 이 강을 보면 콜로라도 주에 있는 산 후안 산맥(San Juan Mountains)에서 발원해 남쪽으로 줄곧 내려오다 텍사스 주 엘 파소(El Paso)에 이르러서 깜박이 신호등도 안 켜고 좌회전하듯 갑자기 동쪽으로 진로를 바꾼다. 그런 뒤 멕시코 만에 골인할 때까지 동으로 흐른다.

지리학에서는 그런 리오 그란데를 하천쟁탈(stream capture)의 대표적 사례로 본다고 한다. 하천끼리 싸워서 이긴 하천이 진 하천을 먹어버려 하천의 유로가 바뀌는 현상이다. 그걸 하천 도둑질이라고도 하는데 1백만 년 전에 일어난 일이라고 하니까 공소 시효가 끝난 일이다.

미국과 멕시코의 국경은 모두 3000여 km다. 이중 1930km, 그러니까 총 길이의 2/3는 리오 그란데를 국경으로 하고 있다. 1848년 끝난 미국과 멕시코의 전쟁 이후 그렇게 됐다. 이 전쟁에서 진 멕시코는 캘리포니아, 네바다, 애리조나, 뉴멕시코, 텍사스 주를 미국에 빼앗겼다. 리오 그란데는 멕시코에게는 한 맺힌 38선과 같은 것이다.

| | | ▲ 리오 그란데의 지류인 페코스 강. 텍사스 주의 한 가운데를 흐른다 | | | ⓒ 홍은택 | | 지금도 그렇다. 리오 그란데는 사선이다. 매년 최소한 300명 이상이 새 삶을 찾아 멕시코 쪽에서 미국으로 넘어오다 목숨을 잃는다. 월경자들은 캘리포니아 주의 샌디에이고와 같은 대도시는 검문이 심하기 때문에 주로 애리조나 주의 소노라(Sonora) 사막이나 리오 그란데를 건넌다. 그러다 섭씨 40도가 넘는 사막에서 물이 부족해 고열의 태양에 그야말로 타 죽거나 강에 빠져 죽는다. 때로는 화물차 짐칸에 화물로 위장해 들어오다 짐짝 안에서 질식해 죽는 경우도 있고 사막에 난 길을 질주하는 차량에 치여 숨지기도 한다. 그 중에서 익사 사망 사고가 22%로 가장 높으니 리오 그란데가 가장 원망스럽다. 얼마나 깊고 넓기에 그렇게 많은 사람들의 목숨을 앗아가는지 눈으로 확인해보자.

이글 패스에서 만난 한국인

|  | | | ▲ 이글 패스에서 멕시코로 가는 관문 | | | ⓒ 홍은택 | 역사의 역설인데 19세기에는 리오 그란데를 미국 쪽에서 건너갔다. 흑인 노예들의 얘기다. 백인 목장과 농장 주인들을 피해 자유와 새 삶을 찾아 리오 그란데를 건너 멕시코로 달아났다. 지금 필자가 가고 있는 텍사스 주 이글 패스(Eagle Pass)는 이 흑인노예를 되잡아오고 흑인노예의 탈출을 감시하던 던컨 요새(Fort Duncan) 때문에 형성된 도시다. 과거에는 값싼 노동력의 유출을 막기 위해 총구가 안으로 향해 있었다고 하면 지금은 불법 이민을 막기 위해 바깥 쪽을 향하고 있다.

이글 패스는 텍사스 주의 아름다운 도시 샌 안토니오(San Antonio)에서 남서쪽으로 3시간쯤 끝없이 펼쳐진 관목의 평원을 뚫고 가면 나오는 국경도시다. 인구 2만2천명 안팎의 소도시인데 인구의 94.90%가 히스패닉(중남미계)이라고 하니 걸어서 10분 거리에 있는 멕시코쪽의 국경도시 피에드라스 네그라스(Piedras Negras)에 사는 사람들과 인구 구성 면에서는 큰 차이가 없다.

피에드라스 네그라스의 인구가 이글 패스의 11배쯤 되는 25만명이어서 사실 미국에 있는 이글 패스의 경기는 피에드라스 네그라스에 의존하는 셈이다. 하지만 삶의 질에는 엄청난 격차가 있다. 그 차이가 사람들로 하여금 죽음을 무릅쓰고 강을 건너오도록 만드는 이유다.

언젠가 19세기 첫 열차 강도의 피해자 중에 중국인들이 있는 것을 보고 중국인들이 많다고 쓴 적이 있지만 한국인도 뒤지지 않는 것 같다. 이렇게 외진 국경도시에도 한국인들이 산다.

박만수(64)씨. 현지에서는 ‘지미 박’으로 불리는 그는 국경 코 앞에서 큰 잡화점을 경영한다. 손님들은 주로 멕시코인들이다. 멕시코인들은 국경에서 40km 이내까지는 미국 출입이 가능한 비자를 받아 국경을 넘나들면서 박씨 상점과 같은 곳에서 물건을 사간다.

|  | | | ▲ 이글 패스에서 큰 잡화점을 경영하는 박만수씨. | | | ⓒ 홍은택 | 태권도 8단인 박씨는 74년 한국을 떠나 독일 아켄이라는 곳에서 태권도를 가르치다 로스앤젤레스를 거쳐 이곳에 정착했다. 그는 30년 동안 한번도 한국땅을 밟아본 적이 없다고 한다. 지금도 엄지손가락만으로 지탱해 팔굽혀펴기를 수없이 할 수 있다면서 필자보고 한번 같이 해보겠냐고 해서 사양했다.

한국인들이 안 가는 데가 없는 것을 입증하는 또 하나의 사례는 이 외진 도시에 서울 은평구 갈현동에 있는 호돌이 태권도단이 다녀갔다는 점이다. 박씨가 건네준 홍보책자를 보니까 올림픽 선수단복과 같은 양복을 차려 입고 넥타이를 맨 초등학생들이 오른쪽 무릎을 꿇고 몸을 곧추세운 채 일렬로 포즈를 취하고 있다. 책자 뒤에는 이들의 반명함판 크기 사진들이 앨범처럼 실려있다. 94년의 일이니까 10년 전인데도 대한의 건아들이 주먹을 지르고 발을 차면서 지르는 함성이 아직도 이 이글 패스에 울려퍼지는 듯하다. 으랏차차차.

쉽게 잡히지 않는 리오 그란데

그건 그렇고, 박씨는 “멕시코 쪽에서 강을 건너오는 사람들을 심심찮게 볼 수 있다”면서 “비 오는 날에는 감지기가 잘 작동하지 않는다는 말이 있기 때문인지 더 많이 건너온다”고 말했다. 그는 “시체가 강에 떠내려 가는 것도 종종 목격된다”면서 “그렇게 목숨을 걸고 넘어온 사람들이 처음에는 음지에서 빡빡 기어서 생활하다 한 밑천을 잡아서 지금은 이글 패스의 상권을 장악하고 있다”고 말했다. 이들을 부르는 말이 따로 있다. 스페인어로 모하도(mojado). 영어로 말하면 'wetback'으로 등이 젖은 사람들이라는 뜻이다. 리오 그란데를 헤엄쳐 건너온 사람들이라는 것.

박씨는 월경자들 중에도 계급이 있어서 “물에 안 젖고 고무보트를 타고 안내 받아 오는 사람들, 물에는 젖지만 깊이 빠지지는 않는 길로 안내 받아 오는 사람들, 돈이 없어 안내를 받지 못해 깊은 물로 오다 빠져죽기도 하는 사람들 등 세 부류가 있다”고 말했다.

박씨 상점에서 걸어서 5분 거리인 국경 관문에 도착해 리오 그란데를 보니까 물에 빠져 죽을 만큼 깊지는 않아 보인다. 리오 그란데는 수량보다 사용량이 많아서 갈수록 말라붙고 있다. 한강 정도의 수량을 기대했는데 그렇지 않았다. 관문을 보니 미국 쪽으로 오는 차량들은 줄을 잇고 있는 반면 멕시코 쪽으로 가는 차는 별로 없고 걸어가는 멕시코인들만 많다. 관문 옆으로는 높이 3m 가량의 철조망이 쳐져 있고 건물들 때문에 시야가 가려서 강이 잘 보이지 않는다.

강을 제대로 한번 보고 싶었다. 지도를 보니까 277번 도로에 이어 90번 도로를 타고 가면 바싹 강에 붙어갈 수 있을 것 같았다. 뭐 꼭, 한강 둔치에 난 올림픽도로처럼 강 옆을 따라갈 수 있을 것이라고 생각한 건 아니었지만 도로를 따라 가는 길에 전혀 강을 구경할 수 없어 실망스러웠다.

지도는 현실을 추상화 한 것이어서 실제 가보면 지도에 없는 도로들이 많이 나타나는데 이곳은 아니었다. 지도에 빨간 줄이 하나 그어져 있으면 그게 도로의 전부다. 국경을 따라 대여섯 시간을 달려도 동서로는 90번 도로 딱 하나밖에 없다. 이 도로 옆에는 철로가 달리는데 한번도 기차가 다니는 것을 보지 못했다. 철도역 중심으로 발달한 마을들도 쇠락해서 하나 둘 사라지고 있는 것을 눈으로 확인할 수 있다. 그 중간중간 관목의 숲 속에 국경경비대원들의 4륜구동 순찰차들이 숨어 있다.

로이 빈 판사의 순정

| | | ▲ 랭트리에 있는 한 폐가. 세월의 무게에 눌려 폭삭 내려앉고 있는 중이다. | | | ⓒ 홍은택 | | 랭트리(Langtry)라는 마을에 들렀다. 철도역 때문에 생겨난 이 마을도 거의 소멸 직전이다. 가가호호 다 폐가가 됐는데 한 군데 방문안내센터만 새 건물이다. 여기서 로이 빈(Judge Roy Bean)이라는 흥미로운 인물을 알게 됐다. 서부에서 가장 개성이 있는 판사였다고 한다. 19세기말, 텍사스 주의 중간쯤을 가로지르는 리오 그란데의 지류 페코스강 서쪽에서 그 자신이 법으로 통했던 인물이다. 배심원들에게 술 한 잔씩 돌리는 것으로 죄값을 치르게 했다는 그의 판결은 재판 역사상 가장 파격적인 판결이 아닐까 싶다.

|  | | | ▲ 로이 빈 판사 | | | ⓒ 자료사진 | 그렇다고 그의 말에 권위가 없는 것은 아니었다. 마을에서 떠나라는 그의 추방판결은 거의 사형 선고와도 같은 무게로 받아들여졌다. 원래부터 법을 알던 사람은 아니었고 술집 주인이었는데 워낙 당시 이 일대의 치안이 문란한 데다(그 자신도 전과자라는 설이 유력하다) 부근에 경찰이 없어 텍사스 주 군대인 텍사스 레인저스(Texas Rangers)의 지지를 받아 어느 날 판사가 됐다.

이 판사는 영국의 여배우 릴리 랭트리(Lillie Langtry)를 사모했다. 그래서 그의 가게 이름도 그녀의 별명 ‘저지 릴리(The Jersey Lily)’를 따서 간판을 달았는데 실수로 ‘The Jersey Lilly’라고 ‘l’하나를 더 붙였다. 그는 법정 겸 시청, 그리고 자신의 집이었던 곳을 오페라 하우스라고 명명하면서 언젠가 그녀가 이곳에 와서 공연할 날을 꿈꿨다.

|  | | | ▲ 영국의 여배우 릴리 랭트리 | | | ⓒ 자료사진 | 그의 바람이 얼마나 실없는 몽상이었는지는 랭트리라는 마을에 와보면 안다. 주위에 아무도 없는 사막 한 가운데, 외진 강변에 있는 국경마을이다. 이렇게 황량한 마을도 많지 않을 것이다. 이런 마을에 영국의 잘나가는 여우가 찾아와 주길 바랐다는 그의 정신 상태를 의심하지 않을 수 없다.

이에 굴하지 않고 그는 수도 없이 많은 팬레터를 보냈다. 그런데 세상 일은 정말 모른다. 어느 날 이 여우는 이 판사가 그녀의 이름을 따서 마을 이름(랭트리)을 지었다는 편지를 읽고 마음이 움직였다. 1904년 그녀가 드디어 마을을 방문했다. 하지만 감격의 눈물을 흘려야 할 로이 빈 판사는 이미 몇 개월 전에 세상을 뜬 뒤였다. 이루지 못한 아름다운 순애보라고 해야 할지 한 중년 남성의 주책바가지라고 해야 할지….

지금까지 쓴 건 모두 텍사스 주 교통부가 만든 안내 팸플릿에 나온 얘기다. 이 팸플릿의 압권은 마을 이름 랭트리가 사실은 여우 랭트리가 아니라 공사판의 십장이었던 사람의 이름을 딴 것이었다는 대목이다. 하지만 그 사실을 그 여우에게 말해준 사람은 아무도 없었다고 한다.

어쨌든 지도에는 강 바로 옆에 있는 마을로 표시돼 있어서 들렀는데 강은 무성한 수풀에 가려 보이지 않는다. 리오 그란데는 불법 월경자들처럼 숨어서 흐른다. 독수리만 국경을 자유롭게 넘어 바위 언덕을 넘어간다.

빅 벤드에서 마주친 리오 그란데

| | | ▲ 빅 벤드 국립공원에서 본 멕시코 쪽의 전경 | | | ⓒ 홍은택 | | 강을 보다 가까이 보기 위해 여덟 시간 동안 1천 km를 쉼없이 달린 끝에 빅 벤드(Big Bend) 국립공원까지 갔다. 국립공원인데도 한산하다. 숨은 명승지로 소개되는 곳이다. 너무 멀기 때문이다. 이곳에 오려면 오직 이곳만을 노리고 와야 한다. 가장 가까운 주요도시가 최소한 자동차로 십 수 시간씩 떨어져 있다.

하지만 오면 후회는 하지 않을 곳이다. 사막 한 가운데 설악산만큼 아름다운 산들이 솟아 있다. 그래서 사막을 바다, 이 산들을 섬으로 비유하곤 한다. 사막에 둘러싸인 산 섬(mountain islands).

봉우리들 안에 'Chicos Basin'이라는 이름의 오붓한 분지가 있다. 분지의 높이만 1646m나 되기 때문에 바로 밑 열사의 바다와는 달리 여름인데도 공기가 서늘하고 파삭파삭 했다. 그래서 주위의 온갖 동물들이 이 곳으로 모여든다. 여기에 캠핑장이 있고 휴양 시설이 있다.

늦어서 이곳에서 일박을 하고 다음날 드디어 강을 찾아 나섰다. 산타 엘레나(Santa Elena)라는 곳에서 강을 목격했다. 여기에도 캠핑장이 있는데 전날 밤 세찬 비가 내려 캠핑장은 폐쇄됐다. 불어난 물은 황토빛이다. 이래서 물에 빠져죽겠다 싶을 만큼 폭이 넓으면서도 빠르다. 여기에도 래프팅을 하는 사람들이 있는데 기기묘묘한 계곡을, 아니 국경을 따라 내려오는 기분이 스릴 만점이라고 한다.

하지만 고무 보트도 없이 이 강을 건너야 하는 사람들에게는 죽음의 난코스다. 더구나 강 너머 멕시코 쪽에도 빅 벤드 국립공원만큼 아득하게 높은 산 덩어리가 솟아 있다. 그렇게 험한 산과 강을 건너서 온다면 그 용기와 의지만으로도 미국 영주권을 획득할 자격이 있지 않을까.

|  | | | ▲ 드디어 만난 빅 벤드에서 만난 리오 그란데. 전날 비가 내려 황토빛이다. | | | ⓒ 홍은택 | 월경에 뒤따르는 근본적인 위험은 가져갈 수 있는 물은 적은데 걸어야 할 거리는 길다는 것이다. 월경자들은 국경선을 넘어서도 최소한 2,3일 동안 80km의 사막을 걸어야 도로를 만날 수 있다. 사막에서 그만큼 걸으려면 8km마다 보통 2갤런(7.7리터)의 물을 마셔줘야 하는데 이들이 들고 오는 물 전체 양이 그 정도라고 한다. 그러니 비극이 예정된 월경이라고 할 수밖에 없다.

그래도 일년에 수십만 명이 월경한다. 그 중에서 국경경비대에 체포되는 사람의 수가 지난해 10월 1일부터 올해 3월말까지 6개월 동안 66만390명이나 됐다. 미국 정부는 이들을 국경에서 풀어주면 다시 월경을 시도하기 때문에 올해부터는 제도를 바꿔 항공기에 태워 멕시코 내륙 깊숙이 떨어뜨려 놓고 온다고 한다.

안 붙잡히고 미국 잠입에 성공한 사람의 숫자를 정확히 집계하기는 어렵다. 미 이민연구소(Center for Immigration Studies)는 멕시코 국경 월경자를 포함, 전체적으로 미국 내 불법 이민자가 매년 50만 명씩 증가하는 것으로 분석하고 있다.

엄격해진 불법 월경 단속

| | | ▲ 6월부터 국경 정찰에 투입된 무인정찰기의 모습. | | | ⓒ G. L. Nino | | 불법 월경을 단속하기 위한 미국 정부의 의지는 9.11 사건 이후 계속 강해지고 있다. 올해 6월에는 무인정찰기 편대와 블랙 호크 헬리콥터 편대가 투입됐다. 이 정찰기가 월경자들을 적발하면 즉각 기동 체포조가 출동한다. 추격을 피하려는 월경자들과 한바탕 경주가 벌어지는데 9월15일에는 불법 월경자로 보이는 여섯 명을 태운 90년형 닛산 맥시마 승용차가 애리조나 주 벤슨(Benson)이라는 곳에서 새벽 5시 국경경비대의 추격을 피해 시속 160km로 달리다 12m 아래 계곡으로 떨어져 4명이 즉사하는 일이 일어났다. 이날 애리조나 주의 소노이타(Sonoita)라는 곳에서도 국경경비대의 추격을 받던 픽업 트럭이 과속으로 전복되는 바람에 4명이 숨졌다.

그래도 국경을 넘는다. 미국은 강력한 자석과 같다. 멕시코와의 국경을 넘는 사람들은 비단 멕시코인만이 아니다. 멀리 온두라스 과테말라 에콰도르 등지에서도 북상한다. 몇 천 km를 걷는 대장정이다. 그렇게까지 걸어서 오는 이유는 아직도 그들에게 미국은 기회의 땅이기 때문이다. 마치 강물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르듯 미국으로 흘러 들어온다

이렇게 되자 미국 내에서는 이민자들의 유입을 ‘소리 없는 침략(invisible invasion)’으로 규탄하는 목소리가 결집되고 있다. 멕시코가 1848년 미국과의 전쟁에서 빼앗겼던 캘리포니아와 텍사스 등 미국에서 인구가 가장 많은 두 개의 주에서 히스패닉의 인구가 모두 30%를 넘어서 백인 인구를 추격하고 있다. 2050년이면 미국 전체 인구 중에서 백인의 인구가 과반수 아래(46%)로 떨어질 것으로 인구 통계국은 전망하고 있다. 히스패닉 인구가 급증하기 때문이다. 이들은 전쟁으로 빼앗겼던 영토를 인해전술로 되찾고 있는 중이다.

<뉴욕타임스>의 6월13일자에 따르면 미 조국안보국(Department of Homeland Security)의 한 고위 인사는 국경경비대의 월경 단속을 “기본적으로 파리채를 휘두르는 것 같다”고 비유하면서 “우리는 (불법 월경자들의) 숫자에 압도되고 있다”고 말했다.

한 사회가 유지되려면 계층 상승해버린 빈자리를 누군가 메워야 한다. 많은 미국인들이 과거에 아메리칸 드림을 이룬 성취의 그늘에는 끊임없이 밖에서 충원됐던 이민자들이 있었다. 이들도 일정 기간 미국 사회에서 궂은 일을 도맡아 하다가 계급의 계단을 밟아 올라가면 뒤에 온 이민자들이 맨 밑바닥 계단을 채우는 구조였다. 그래서 <국경의 게임: 미국-멕시코 국경의 통제(Border Games: Policing the U.S.-Mexico Divide)>라는 책의 저자 피터 안드레아스(Peter Andreas)는 “미국의 국경 통제는 가장 성공적으로 실패한 정책”이라고 평가했다. 겉으로는 강력히 단속하는 것처럼 보이면서 사실은 밀입국을 방치하는 정책이었다는 뜻이다. 흑인 노예의 경우 일부러 아프리카까지 가서 붙잡아왔지만 이민자들은 제 발로 걸어 들어오니 오히려 더 경제적이다.

미 국경경비대가 불과 60명의 인원으로 창설된 것도 1924년이었다. <리오 그란데의 변경(Frontier on the Rio Grande)>이라는 책을 쓴 존 하우스(Jonn W. House)에 따르면 50년이 지난 1974년에도 경비대원은 1350명밖에 안 됐다. 한국의 휴전선 155 마일(248km)을 수십만명이 지켜도 간첩들이 오고 가는데 하물며 3000 km를 두 개 대대가 지킨다고 생각해보라.

이민 단속의 허와 실

미국의 비자 제도도 불법 이민을 부추기는 측면이 있다. 그 중 하나가 매년 5만 명을 추첨해서 영주권을 나눠주는 비자 복권제도(visa lottery)다. 정식 명칭은 diversity visa lottery. 특정국가의 이민자들이 집중되는 것을 막기 위해 이민자를 적게보내는 국가의 국민들을 상대로 추첨을 실시해 영주권을 나눠준다. 한국은 이민을 많이 보내는 국가여서 이 제도에서 제외돼 있다.

미국 내 이미 체류중인 불법 이민자들도 추첨에 응모할 수 있어 한 10년 정도 불법 신분으로 버티고 있으면서 꾸준히 부인과 남편이 동시에 응모하다 보면 한번은 걸릴 수 있다. 그러면 영주권을 얻게 된다. 추첨으로 신분이 엇갈리는 것도 기묘하지만 정문에서는 죽음의 추격을 하면서 뒷문에서는 불법 이민을 합법 이민으로 바꿔주는 것도 괴이하다.

최근 10년간 미국 내에서 이민자에 대한 사회적 반감이 증폭됐다. 그 이유는 미국 노동계층들의 계층 상승이 어려워진 데 있다. 미국 기업들이 대거 공장을 해외로 이전하면서 고용환경이 악화됐다. 일자리가 줄어든데다 남은 일자리들의 반은 단순 기술 또는 단순 영업의 저임금 직종들이다. 미국 노동자들은 이 일자리를 두고 불법 이민자들과 경쟁해야 하는 처지가 됐다.

미 경제주간지 <비즈니스 위크>는 5월31일자 커버 스토리에서 “멕시코에서 주로 온 이민자들이 홍수를 이뤄 단순기술직 미국인 노동자들을 적게 받고 오래 일하는 노동 경쟁 속으로 몰아넣고 있다”고 보도했다.

이민에 대한 반대여론을 조성하는데 앞장서고 있는 미국 이민개혁 연맹(Federation for American Immigration Reform)은 미 중산층의 감소와 소득격차의 원인을 이민자들에게 돌리고 있다.

1990년 미국 전체 가구의 34%를 차지했던 중산층은 2000년 인구 센서스에서 30%로 줄어든 것으로 나타났다. 이민개혁 연맹은 센서스 결과에서 이민자 비율에 따른 주별 중산층의 비율을 조사해 이민자의 비율이 높은 주일수록 중산층의 비율이 낮은 것으로 나타났다고 발표했다. 이 연맹은 그래서 이민자들은 미국 노동계층뿐만 아니라 미국 민주주의의 건실한 기초였던 중산층의 격감에도 영향을 미치고 있다고 주장했다. 부가 상류층에 집중되는 현상을 분배 구조의 말단에 있는 이민자들의 책임으로 돌리는, 본말이 전도된 논리다.

90년대 사회복지제도의 ‘개혁’과 같은 논리적 오류다. 사회복지의 수혜자들이 일을 안 하고 국가 예산만 타먹기 때문에 중산층과 노동계층이 살기 어렵다는 주장이 공화당을 중심으로 제기돼 전국에 확산됐다. 그러자 빌 클린턴 민주당 대통령도 사회복지의 수혜기간을 제한하고 일정 기간이 지나면 그 혜택을 박탈하는 법안에 서명하는 바람에 이 법이 많은 부작용을 양산하며 지금도 시행 중이다. 못 사는 사람들과 좀 덜 못사는 사람들끼리 싸우고 미워하게 만드는 식이다. 승자가 독식하는 미국 사회의 분배 구조는 자유기업정신으로 성역화한 뒤 남은 몫을 갖고 패자들끼리 다투게 하는 구조다.

텍사스 사막에서 떠오른 자유의 여신상

|  | | | ▲ 자유의 여신상 기반에 붙어 있는 에마 래저러스의 시 동판. | | | 빅 벤드에서 리오 그란데를 보고 나와 신나게 385번을 달리는데 국경 경비대의 검문에 걸렸다. 시카고에 있는 한국 총영사관에 여권 재발급을 신청한 상태여서 여권을 소지하지 못한 게 죄였다. 다른 신분증을 내밀었지만 통하지 않는다. 국경경비대원의 고압적인 태도에서 반 이민정서를 읽을 수 있다. 그는 “여권을 소지 않은 것만으로도 당장 구속할 수 있다”고 으름장을 놓으면서 차를 길 옆으로 빼라고 명령했다. 그리고는 운전면허증을 가지고 사무실로 들어가 좀처럼 돌아오지 않는다.

국경에서 40 km 안에 있는 지역에서는 국경경비대원들이 아무런 혐의가 없는 사람들도 수색할 수 있는 법이 있다고 한다. 좋다. 하지만 그 수색이 왜 필자와 같은 유색인종에게만 집중되는지. 40분이 돼도 안 오는 경비대원을 기다리는 동안 빅 벤드를 즐기고 돌아가는 백인들은 가볍게 손을 흔들며 웃으면서 그냥 검문소를 지나쳐간다.

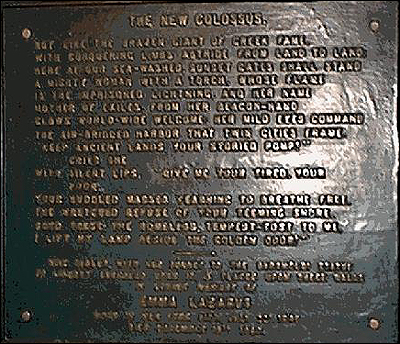

기다리는 동안 무슨 상관이 있는지 모르겠는데 뉴욕에 갔을 때 봤던 자유의 여신상이 떠올랐다. 동상 밑 기반에는 다음과 같은 구절들로 끝나는 미국 시인 에마 래저러스(Emma Razurus)의 시가 동판에 새겨져 있다.

“고단하고 가난한 이들이여 내게 오라.

자유롭게 숨쉬기를 갈망하며 한데 모인 군중들,

오갈 데가 없이 항구에 가득 찬 가엾은 이들.

이들, 집 잃고 사나운 비바람에 시달린 이들이여 내게 오라.

내가 황금빛 문 옆에서 전등을 비춰주리라.”

Give me your tired, your poor,

Your huddled masses yearning to breathe free,

The wretched refuse of your teeming shore.

Send these, the homeless, tempest-tossed, to me:

I lift my lamp beside the golden door.

|  | | | ▲ 쌍둥이 빌딩이 무너지기 전에 촬영한 자유의 여신상. | | | 자유의 여신상은 이민자들이 대서양을 건너 미국에 도착할 때 가장 먼저 눈에 띄는 상징물이다. 여기에 이민자들을 따뜻하게 품에 껴안아주는 시가 붙어 있는 걸 보고 이민자들이 세운 나라답다고 느꼈었다. 하지만 자유의 여신은 동쪽(유럽쪽)을 바라보고 있다고 한다. 남쪽(히스패닉)과 서쪽(아시아)에서 오는 이민자들은 쳐다보지 않는다.

또 다른 해석 하나. 이 동판이 박물관으로 쓰이고 있는 자유의 여신상 기반의 벽에 붙어있지, 여신상 자체에 붙어있는 것은 아니라는 것이다. 그러니까 이 시의 내용에 대해 자유의 여신, 또는 미국이 책임져야 할 이유가 없다는 주장이다.

자유의 여신상에서 수만 리 떨어진 이 광막한 텍사스의 사막에서 생각해보니 이제는 그 동판을 떼는 게 나을 것 같다.

|

|