【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

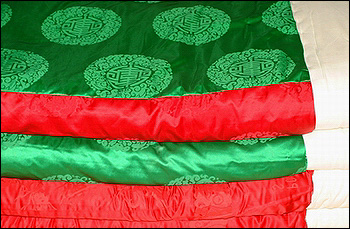

▲내가 덮고 자는 이불이다. ⓒ 느릿느릿 박철

더우면 선풍기를 틀어놓고 잘지언정 반드시 두터운 솜이불을 덮어야 잠이 옵니다. 이불이 무거울수록 좋습니다. 요즘은 목화솜을 틀어 솜이불을 만들지 않고, 신혼부부 예물도 개량화된 얇은 이불을 선호하는데, 저는 두터운 솜이불이 좋습니다. 그래서 남들이 무거워서 안 덮고 버리겠다고 하는 이불을 얻어와 잘 덮고 잡니다.

그러면 이불을 온전히 덮고 자느냐? 그건 아닙니다. 이불을 둘둘 말아 끌어안고 자기도 하고, 다리에 사이에 끼고 자기도 하고 대중없습니다. 그래서 이불 호청이 잘 뜯어집니다. 무더운 삼복중에는 아예 이불을 안 덮거나 수건 같이 얇은 이불을 덮고 자는 게 보통인데 저는 두터운 솜이불이 애인처럼 좋습니다.

어쩌다 여관 같은 데서 잠을 자야하는 경우가 일년에 몇 차례 있습니다. 가장 큰 문제가 솜이불이 없다는 것입니다. 그래서 잠을 설치게 되는 경우가 많습니다. 우리 집 은빈이가 한 방에서 자면서도 내 옆에서 같이 안 자려고 하는 이유는, 덥다는데 자꾸 솜이불을 덮어주기 때문입니다.

잠자리도 습관입니다. 그러나 솜이불을 덮고 자든, 얇은 이불을 덮고 자든 잠만 잘 자면 되는 것이 아닙니까? 깨끗하게 이불호청을 빨아 풀을 먹이고 다듬이 방망이 두들겨 펴 잘 꿰맨 빳빳한 요와 이불에서 자면 얼마나 기분이 좋은지 임금님이 부럽지 않습니다.

유년시절, 어머니가 목화솜을 이불 집에 가서 틀어오면 포목점에 가서 이불감을 끊어다 집에서 이불을 만드셨습니다. 새 이불이나 요는 언제나 아버지 차지였습니다. 어머니가 풀을 먹인 빳빳한 이불호청을 착착 접어 다듬이 돌에 올려놓으시고 방망이질을 하시면 그 소리가 그렇게 단아하고 좋을 수가 없었습니다.

그리고 어머니가 이불호청을 꿰매시면 우리 형제들은 짓궂게 하얀 이불호청에 올라가 벌렁 눕습니다. 어머니가 저리가라고 야단을 치시면 "야, 아버지는 새 이불 덮고 주무시게 되어 좋으시겠다"고 했던 기억이 납니다.

아내가 계절이 바뀌면 이불호청을 빨아 풀을 먹이고, 옛날에 어머니가 하셨던 모습대로 이불호청을 꿰맵니다. 그러면 아이들이 이불에 올라가 벌렁 누워 내가 옛날에 했던 대로 "야, 아빠는 새 이불 덮고 주무시게 되어 좋으시겠다"고 부러워합니다.

요즘도 아내가 이불 호청을 꿰매는 모습을 보면 참 마음이 편하고 좋습니다. 처서(處暑)가 이틀밖에 남지 않았습니다. 가을로 가는 길목, 이불은 햇볕이 잘 드는 곳에 널고, 이불호청은 깨끗이 빨아 풀 먹여 잘 손질해서 편안한 잠자리에 들어보시길 권합니다. 괜히 이 얘기했다 가정주부들에게 욕을 바가지로 먹는 것 아닌지 모르겠습니다.