큰사진보기

|

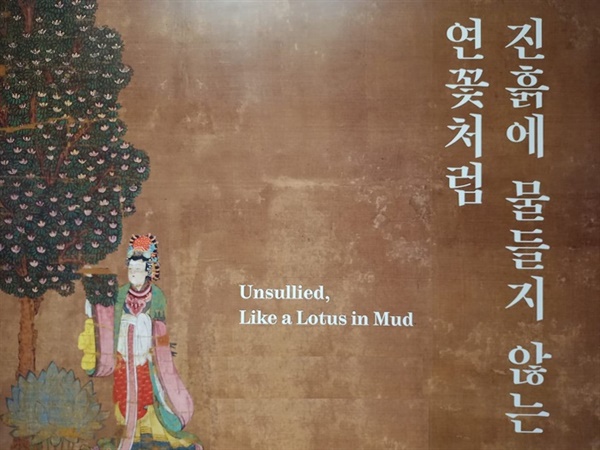

| ▲ 경기도 용인에 있는 '호암미술관'에서 열린 대규모 기획전 '진흙에 물들지 않는 연꽃처럼' 포스터 일부 |

| ⓒ 김형순 | 관련사진보기 |

삼성문화재단 호암미술관에서는 '진흙에 물들지 않는 연꽃처럼' 제목으로 대규모 불교 미술전이 6월 16일(일)까지 열린다. 이 전시는 동시대 시각에서 한중일 동아시아 불교미술을 새롭게 해석했다. 특히 불교 안에서 자아를 찾으려 했던 여성에 초점을 두었다.

연꽃은 불교의 상징이다. 이 꽃은 진흙 속에 자라면서도 그지없이 아름답고 향기롭게 피어난다. 역설이다. 고통의 축적이 오히려 구원의 길이 된다는 불교의 '고집멸도(苦集滅道)' 정신의 상징인가. <진흙에 물들지 않는 연꽃처럼>이라는 제목이 그런 분위기를 풍긴다.

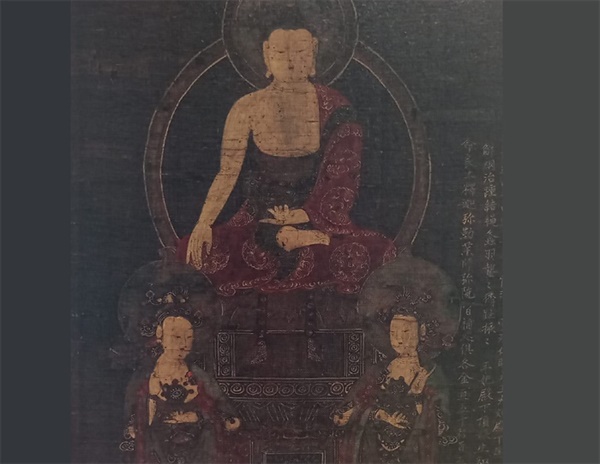

이번 전시는 '석가여래삼존도'를 소장한 '메트로폴리탄 미술관'과 '보스턴미술관' 등 미국 4곳, '영국박물관' 등 유럽 3곳, '도쿄국립박물관' 등 일본 11곳 등에서도 작품이 왔다. '금동 관음보살 입상(아래)', '수월관음보살도(아래)' 등 9점은 국내에서 최초로 공개되었다.

그렇게 전 세계에 흩어진 27개 컬렉션(한국 9점, 미국 4점, 유럽 3점, 일본 11점)과 동아시아 불교미술 걸작품 92개(한국 48점, 중국 19점, 일본 25점) 작품도 한 자리에 모았다.

식민지 시절 일본에 뺏겼던 작품

큰사진보기

|

| ▲ '석가출가도(왼쪽)' 조선 15세기 혼가쿠지 소장품 '석가탄생도(오른쪽)' 조선 15세기 쾰른 동아시아미술관 소장품. 승가대 신광희 교수는 이 작품을 정희왕후나 인수대비가 제작한 것으로 추측한다 |

| ⓒ 김형순 | 관련사진보기 |

이번 전시가 각별한 건 석가모니의 생애를 8장면으로 그린 '팔상도'는 물론이고 독일 쾰른 동아시아미술관 소장품 '석가출가도'와 일본 '혼가쿠지' 사찰 소장품 '불전도'인 '석가탄생도'가 동시에 소개됐다. 호암미술관이 이런 작품을 유치하기 위해 큰 역량을 발휘했다.

1400년 전 작품 '금동관음보살입상(아래)'이 이번 전시의 하이라이트다. 백제인의 그윽한 미소를 머금은 그러나 안타깝게도 식민지 시절 일본으로 반출되어 불상은 돌아오지 못했다. 1929년 대구에서 첫 전시된 이래 95년 만에 국내에서 처음 공개되었다.

김부식이 삼국사기 <백제본기>에 기술한 '검소하나 누추하지 않고, 화려하나 사치스럽지 않다'는 인용글 격에 맞는 작품이다. 호암미술관 이승혜 큐레이터는 이 작품에 대해 "날렵한 허리와 골반의 선이 우아하고, 마치 청년의 얼굴과 여성의 몸이 뒤섞인 듯한 아름답고 조화로운 자태를 드러내, 백제 장인이 도달한 예술적 경지를 보여주었다"라고 설명했다.

큰사진보기

|

| ▲ 금동 관음보살 입상(金銅觀音菩薩立像), 백제, 7세기 중반, 금동. 개인 소장 백제 7세기 높이 26.7㎝. 머리에는 보관을 썼고, 왼손에는 정병(물병)을 들었다. 이밖에도 천수관음보살 등 다양한 관음을 볼 수 있다 |

| ⓒ 김형순 | 관련사진보기 |

이번 전시는 한마디로 불교미술에서 젠더를 다룬 페미니즘 전시라 할 수 있다.

2019년에 오스트리아 빈에 갔을 때, 압도적으로 많은 미술관과 갤러리가 페미니즘을 주제로 다루고 있었다. 이번 호암미술관 불교전에서는 그렇게까지는 아니지만, 시대정신에 맞게 불교미술에서 여성을 재조명해 시대에 맞게 해석했다는 점은 고무적이다.

'중생은 똑같이 진리를 통해 깨달음을 얻을 수 있는 존재'라는 불교의 평등사상에서 이번 불교 미술을 감상하면 좋을 것 같다. 대승적 차원에서 남녀상호관계를 강조하는 작품이 눈에 띈다. 부처의 가르침이 동아시아로 전해진 이래 여성은 소리소문없이 불교를 지키는 옹호자이면서 불교미술의 후원자였고 또한 제작자였음을 더 선명하게 확인할 수 있다.

깨달음에 있어선 성별이 없다

큰사진보기

|

| ▲ '수월관음보살도' 고려 14세기 비단에 먹과 채색 메트로폴리탄 미술관 소장품 ⓒ 찰스 스튜워트 스미스 컬렉션(Charles Stewart Smith Collection) Photo: Art Resource, NY |

| ⓒ 김형순 | 관련사진보기 |

이번 전시는 1부와 2부로 나뉜다. 우선 1부 <다시 나타나는 여성>에서는 불교미술 속에 재현된 여성상을 인간, 보살, 대지모신의 모습으로 소개된다. 지난 시대와 사회가 여성을 어떻게 바라봤는지, 당시 사람들이 불교를 통해 뭘 소원했는지, 이를 위해 어떤 공덕을 쌓았는지를 엿볼 수 있다.

일반인이 불교미술의 본질을 읽어낸다는 것은 그리 쉬운 일은 아니다. 하지만 이런 전시를 통해 여성들이 사회와 제도적 제약 속에서도 나름 진흙 속에서 피어나는 청정한 연꽃처럼 자신들의 정체성을 찾아가려 한 점을 읽을 수 있다.

'여성의 몸' 1섹션에서는 고려 시대, 불경의 각 앞장에 그림과 글을 새겨 불교 내용을 압축한 '변상(變相)판화', 조선 시대, 석가모니 삶과 중요 사건을 그린 '불전도(佛傳圖)'와 수묵화와는 달리 색채를 사용하지 않고 선으로만 그린 '백묘화(白描畵)' 그리고 일본 '에도 시대' 회화에서 여성의 유형과 의미가 시각화된 작품도 볼 수 있다.

'관음: 변신과 변성' 2섹션에서는 중생을 지옥 고통에서 벗어나게 하고 자애롭게 품어주고 항상 봐주는 '관음보살'도 소개된다. 가톨릭 성모마리아 같은 분위기다. 이뿐 아니라 보이지 않게 중생의 어려움을 덜어주고 이익을 베푸는 '마리지천(摩利支天)'과 부처의 감화를 받아 '선신'이 된 그림도 선보인다.

물론 불교 종파에 따라 여성이 남성의 몸이 되어야 성불한다는 '변성성불론(變性成佛論)'과 여성은 깨달을 수도, 부처가 될 수도 없다는 '여성불성불론(女性不成佛論)'도 있지만, 불화에는 불교의 '불이(不二)'사상에 따라 깨달음에 있어 성별이 없다는 점을 일깨워준다.

큰사진보기

|

| ▲ '은제 아미타여래삼존(좌상)' 은에 도금 높이 27cm 고려 1383년. 리움미술관 소장품 |

| ⓒ 김형순 | 관련사진보기 |

그리고 2부 <여성의 행원(行願)>, 행(行)은 자비의 실천이고, 원(願)은 욕심이다. 원을 행으로 바꾸려면 마음에 부처를 두어야 한다고 봤다. 이를 지킨 여성들 이야기가 나온다. 이는 다른 말로 "부처의 자비로 다른 이를 해탈시키려는 간절한 마음"이다. 여성은 이렇듯 생활 속에서 불교의 후원자와 불화의 제작자로서 살아가는 모습을 작품으로 보여준다.

'간절히 바라옵건대' 1섹션에서는 깨달음을 얻어야 부처 된다는 '성불(成佛)'과 죽어서도 다시 태어난다는 '왕생(往生)'이 주제다. 기독교의 다시 살아남 사상과 유사하다. 이런 성불과 왕생을 도와주는 부처가 '아미타불'이다. 여기서 '타불'은 '부처가 온다'는 뜻이다. 기독교의 예수 재림이라는 말을 연상시킨다. 부처가 오셔서 내가 쌓은 공덕을 알아달라는 것이다.

죽은 중생을 극락정토로 이끄는 아미타불이 와서 우리를 극락정토로 데려달라고 기도를 올린다. 여기에는 남녀가 없다. 비구니들과 여성의 이런 염원이 담긴 작품이 1383년에 조성한 '(은제)아미타여래삼존좌상'이다. 500명이 넘는 시주자들이 소원을 빌며 만든 불화다.

큰사진보기

|

| ▲ '석가여래삼존도' 조선 1565년 메트로폴리탄 미술관 소장품 ⓒ 메리 그릭스 버그 컬렉션(Mary Griggs Burke Collection) Photo: Art Resource NY |

| ⓒ 삼성재단 호암미술관 | 관련사진보기 |

'암탉이 울 때' 2섹션에서는 불교가 엄하게 통제되어 유교적 가치관으로 살아야 하는 조선 시대 왕실임에도 남긴 '궁중숭불도'를 보면 많은 왕실 여성이 불교 신자였음을 알 수 있다.

한 예로 '문정왕후'가 후원으로 만든 '석가여래(삼존도)'를 보면 알 수 있다. 1563년에 명종(明宗)의 유일한 아들 '순회(順懷)세자'가 12살에 죽자, 왕실 후계자 책임자인 문정왕후는 비탄에 빠져 그 괴로움을 삭이지 못했다. 이렇게 감당할 수 없는 고통을 석가모니와 문수보살, 보현보살이 동시에 그려낸 '삼전도'를 통해 이겨내려 한 것인가?

큰사진보기

|

| ▲ '자수 가사(불교복장)' 비단에 자수 119.4×302cm 중국 명나라 15세기 클리블랜드 미술관 소장품 |

| ⓒ 김형순 | 관련사진보기 |

'여공예가(女工): 바늘과 실의 공덕' 3섹션에서는 여성의 일이라 해 지금까지 그렇게 대우를 받지 못했던 자수 공예와 불교 정신을 접목해 만든 작품도 보인다. 그중에는 여성의 일부인 머리카락으로 자수한 '수불'도 있다. 여기서 머리카락은 부처의 공덕으로 얻은 매개체로 부처와 인연을 맺고자 하는 간절한 마음을 상징한다.

끝으로 명나라 시절, 불교 행사 때 입는 '자수' 드레스인 '가사(kashaya)'도 소개된다. 불좌상을 연이어 수놓은 띠가 24개나 있고, 또 네 모서리에는 사천왕이 부착돼 있다. 또 34체 불좌상을 정교한 솜씨로 수놓았다. 절묘한 구성은 당시 황실 여성 자수로 추정된다.

삼성문화재단 소속 호암미술관은 리움미술관과 함께 '하나의 미술관, 두 개의 장소' 라는 표어 아래 운영된다. 여기서 2023년 대규모 '김환기 회고전'이 핫한 반응을 얻었고, 2024년 하반기 '니콜라스 파티' 전 등 전시도 열렸다. 주변 야외 정원 벚꽃길을 걸으면서 오토니엘 작가의 '황금 연꽃'과 세계적 작가 L. 부르주아(Louise Bourgeois)의 '마망(엄마)' 등도 감상할 수 있다.

이번 전시 기간 중 무료 오디오가이드와 매일 오후 2시, 4시에 도슨트(50분)를 운영한다. 리움미술관과 호암미술관 오가는 셔틀버스는 화요일부터 금요일, 일요일에 2회 실시한다. 홈페이지에서 사전 예약하면 된다. 이번 전시 중 1일 평균 1000여명 관객이 이미 다녀가 호황 중이라고 한다(25~64세 성인 기준 1인 1만4000원).

덧붙이는 글 | [호암미술관 관람 안내] (1) 전화 : 031-320-1801~2 (2) 관람예약 : 호암미술관 홈페이지 (www.hoammuseum.org) (관람 2주 전부터 온라인 예약) (3) 위치 : 경기도 용인시 처인구 포곡읍 에버랜드로 562번길 38 문의 : www.hoammuseum.org