구리 동구릉 역사문화관 안에는 이곳에 있는 각 능에 대한 게시물이 붙어 있다. 그런데 선조 왕릉 관련 게시물에 아래와 같은 내용이 있다.

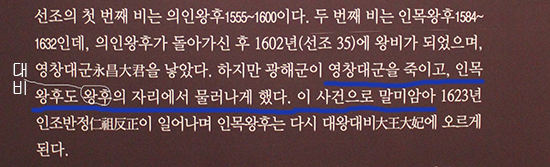

'선조의 첫 번째 비는 의인왕후(1555-1600)이다. 두 번째 비는 인목왕후(1584-1632)인데, 의인왕후가 돌아가신 후 1602년(선조 35)에 왕비가 되었으며, 영창대군을 낳았다. 하지만 광해군이 영창대군을 죽이고, 인목왕후도 대비의 자리에서 물러나게 했다. 이 사건으로 말미암아 1623년 인조반정이 일어나며, 인목왕후는 다시 대왕대비에 오르게 된다.목릉은 본래 1600년 의인왕후가 돌아가실 때 유릉이라는 이름으로 가장 먼저 조성하였다. 1608년 선조가 돌아가신 후 건원릉의 서쪽 언덕에 목릉을 만들었다가 1630년에 현 지역으로 능을 옮겼다. 1632년 인목왕후의 능을 조성하여 지금의 모습을 갖추고 목릉이라는 하나의 능호를 사용하게 되었다. 하나의 정자각에 세 기의 봉분이 있는 조선 왕릉은 목릉이 유일하다.'둘째 문단은 일반적인 내용이지만, 첫 문단은 인조반정이 일어난 이유에 대해 다시 한번 생각하게 만든다. 광해군이 영창대군을 죽이고, 인목왕후도 대비의 자리에서 물러나게 한 사건으로 말미암아 1623년(광해군 15) 인조반정이 일어났다?

큰사진보기

|

| ▲ 인조반정의 원인을 설명하고 있는 동구릉 역사문화관 내부의 게시물 |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

<인조실록> 1623년 3월 13일자의 첫 기사를 읽어본다.

'선조가 세자를 영창대군으로 바꾸려 했지만 왕위는 광해가 계승했다. 광해는 즉위 후 영창대군을 몹시 시기하고 모후(인목대비)를 원수처럼 여겼다. (중략) 이이첨 등이 광해의 악행을 부추겨 임해군(광해의 형)과 영창대군을 섬으로 귀양 보냈다가 죽이고, (인목대비의 아버지) 김제남을 죽이는 등 여러 차례 많은 사람을 감옥에 집어넣는 사건을 일으켜 죄 없는 사람들을 살육하였다. 임금(인조)의 아우인 능창군 이전도 (모반 사건에 연루되어) 죽으니, 정원군(인조의 아버지 이부, 광해의 이복동생)이 화병으로 돌아갔다. 광해는 대비를 (대비전인 창경궁에서 내쫓아) 서궁(덕수궁)에 가두고, "대비" 호칭을 쓰지 못하게 하는 등 그 화를 헤아릴 수 없었다. 선왕조(선조 시대)의 신하로서 (자신에게) 이의를 제기하는 사람은 모두 추방하여 어진 선비들이 초야로 숨었고, 다들 불안해하였다. 또 해마다 토목 공사를 쉴 새 없이 크게 일으켰고, 간신배가 조정에 가득 차고 후궁이 정사를 어지럽혀 크고 작은 벼슬아치의 임명이 하나같이 뇌물로 거래되었으며, 법을 무시하고 (세금을) 가혹하게 거두어 백성들이 물과 불 속에 빠진 듯하였다. 그래서 윤리와 기강이 이미 무너져 종묘사직(宗廟社稷, 나라)이 망해가는 것을 보고 상(上, 인조)이 난정(亂政, 광해군의 정치)을 제거함으로써 나라를 바로잡으려는 뜻을 품게 되었다.'이 기사는 능양군의 반정 이유를 다섯 가지로 소개한다. 광해군은 첫째, 형제를 죽이고 어머니를 가두었다. 둘째, 죄 없는 선비들을 죽이고 내쫓았다. 셋째, 매년 무모한 대형 공사를 벌여 나라 재산을 축냈다. 넷째, 간신배와 후궁들이 매관매직을 했다. 다섯째, 부당한 세금 때문에 백성들의 삶이 수화(水火)에 빠졌다.

하지만 게시물은 이 다섯 가지 중 첫 번째 명분만 언급하고 있다. 게다가 광해군이 영창대군, 임해군, 능창군, 김제남을 죽였다고 말하는 기사에 견줘, 게시물은 영창대군 한 사람의 죽임만 언급하고 있다.

'반정 명분' 실록 기사에는 다섯 가지, 게시물은 한 가지만약 인조 측의 다섯 가지 반정 명분이 모두 사실이라면, 그중 한 가지만 언급하고 있는 게시물은 독자를 한정된 판단으로 유도한 논리적 잘못이다. 광해군이 형제 살해와 대비 유폐만이 아니라 네 가지 국정 문란을 초래했기 때문에 무력으로 정권을 빼앗는 쿠데타를 감행했다는 것이 인조 쪽의 주장인데도 게시물은 '영창대군을 죽이고 인목왕후도 대비의 자리에서 물러나게 함으로써 인조반정이 일어났다'라고 대폭 줄여서 기술하고 있기 때문이다.

큰사진보기

|

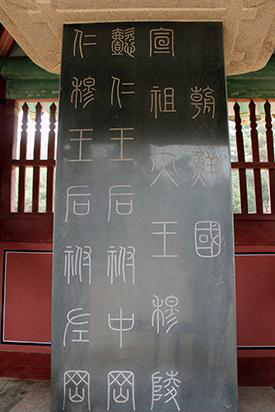

| ▲ 광해군과 그 아들 세자를 직접 죽이고 싶어했던 선조의 두 번째 부인 인목왕후의 능. 광해군 정권은 그녀의 아들 영창대군을 죽였다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

그런데 묘한 것은 게시물의 기술이 인목대비의 생각과 일치한다는 점이다. 기사에 따르면, 능양군은 쿠데타 성공 후 인목대비를 찾아간다. 조선 시대에는 책봉된 세자 없이 왕이 갑자기 죽는 사태 등으로 왕위가 비었을 때 다음 임금을 임명하는 첫 번째 권한이 대비에게 있었기 때문이다. 따라서 광해가 사라진 지금, 인목대비가 다른 왕족을 임금으로 지명해버리면 능양군은 '죽 써서 개 주는 꼴'이 된다. 자신을 찾아온 쿠데타 주동자 능양군에게 인목대비는 다음과 같이 말한다.

"역괴(반역의 괴수, 광해)가 (영창대군에게 왕위를 물려주고 싶어한) 선왕(선조)에게 유감을 품고 나를 원수로 여겨(以我爲讎) 나의 부모를 도륙하고(屠戮我父母) 나의 친족을 어육으로 만들고(魚肉我宗族) 나의 어린 자식을 살해하고(剝殺我孺子) 나를 별궁에 가두었소(幽囚我別宮). 내가 오랫동안 깊은 별궁에 갇혀(寡身久處深宮) 세상소식을 잘 듣지 못했는데 뜻밖에도 오늘 이런 일을 보게 되었소."

큰사진보기

|

| ▲ 정자각 앞 비각 안에 세워져 있는 비에는 선조, 의인왕후, 인목왕후 세 사람이 한꺼번에 언급되어 있다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

"(광해는) 한 하늘 아래 같이 살 수 없는 원수요. 참아온 지 이미 오랜 터라 내가 직접 광해 부자의 목을 잘라(願親斫渠父子之頭) 억울하게 죽은 이들(자신의 아버지, 아들 영창대군, 친족 등)에게 제사를 지내고 싶소(以祭亡靈). 10여 년을 갇혀 지내면서(幽囚十餘年) 지금껏 죽지 않은 것은 오직 오늘을 기다렸기 때문이니 쾌히 원수를 갚고 싶소."

인목대비의 말 어디에도 인조 측이 내세운 다섯 가지의 반정 이유 중 네 가지는 없다. 임해군 이야기도 없다. 오직 영창대군의 비명횡사와 자신의 감금, 그리고 아버지 김제남과 친척들의 죽음뿐이다. 역시 게시물의 해설은 인목대비의 발언을 받아 적었다고 해도 과언이 아닐 지경이다.

게시물의 내용과 대비의 발언은 능양군 측의 반정 명분 중 네 가지가 말뿐인 수사에 불과하다는 사실을 암시한다. 인목대비가 개인적 원한 갚음에 집중하고 있듯이, 능양군 또한 '아우 능창군이 (모반 사건에 연루되어) 죽고, 아버지가 화병으로 죽은' 데 대한 개인적 화풀이로 반정을 일으킨 것으로 추정된다는 말이다.

반정 기사의 명분과 쿠데타 성공 후 발표한 교서의 명분이 달라다음 날인 1623년 3월 14일자 <인조실록>에는 '인조의 즉위와 광해군의 폐위에 대한 왕대비의 교서'가 실려 있다. 이는 인목대비가 능양군을 임금으로 인정한다는 내용의 공식 문서인데, 앞부분은 전날의 기사와 같은 내용이지만 후반부에는 전혀 다른 반정 명분이 추가되어 있어 눈길을 끈다. 아마도 쿠데타를 하느라 경황이 없었던 어젯밤까지는 인목대비의 교서 작성을 염두에 두지 못했고, 대비로부터 쿠데타 승인을 받은 이후 밤새 문서를 만들었던 듯하다. 교서의 뒷부분을 읽어보자.

'우리나라가 중국을 섬겨온 것이 2백여 년이다. 의리로는 임금과 신하이고 은혜로는 아버지와 아들과 같다. 그리고 임진년에 재조(再造, 나라를 다시 살아나게 함)해 준 그 은혜는 영원히 잊을 수 없다. 선왕께서 40년 동안 재위하시면서 지성으로 (중국을) 섬기어 평생 동안 서쪽으로는 등을 지고 앉지도 않았다.

| 광해군의 등거리 외교 |

<조선왕조실록> 중 연산군과 광해군 시대의 기록은 '일기'라 한다. <광해군일기> 1620년 8월 13일자 기사에 '강홍립과 김경서 두 장수가 이미 밀지(密旨, 임금 광해군이 은밀히 보낸 지침)의 내용대로 항복하여, 오랑캐에게 가는 사신의 왕래가 끊이지 않게 되었다. 이에 중국 조정이 날로 심하게 의심하게 되고, 요동과 광녕의 여러 군대들이 모두 의심하게 되었다.'라는 대목이 나온다.

|

광해는 배은망덕하여 천명을 두려워하지 않고 속으로 다른 뜻을 품고 오랑캐(청나라)에게 성의를 베풀었으며, 기미년(1619)에 오랑캐를 정벌할 때는 은밀히 장수를 시켜 동태를 보아가며 행동하게 하여 끝내 오랑캐에게 투항하게 함으로써 추한 소문이 세상에 퍼지게 하였다. (중략) 황제가 자주 칙서를 내려도 구원병을 파견할 생각을 하지 않아 예의의 나라인 삼한(三韓, 우리나라)을 오랑캐와 짐승으로 만들었다. (하략)'

교서의 후반부 내용은 <인조실록> 1623년 3월 13일자 기사의 다섯 가지 명분에도 포함되지 않았고, 인목대비의 당일 발언에도 언급되지 않았으며, 동구릉 역사문화관의 선조 관련 게시물에도 나오지 않는, 인조반정의 또 다른 명분이다. 교서의 후반부는, 임진왜란 때 조선이 망하지 않고 다시 살아날 수 있도록 도와준 명을 배반하고 오랑캐 청을 숭상한 광해는 임금의 자격이 없으므로 왕위에서 끌어내렸다고 말하고 있다.

기사에 나온 다섯 가지에 이 새 명분을 합하면 명분은 모두 여섯 가지이지만, 내용상으로는 네 가지로 분류된다. 첫째(형제를 죽이고 어머니를 가두었다.)는 광해군이 인간 본연의 도리조차 짓밟은 패륜이라는 뜻이고, 둘째(죄 없는 선비들을 죽이고 내쫓았다.)는 독재정치를 했다는 뜻이며, 셋째-다섯째(쓸데없는 대형 공사를 매년 벌여 나라 재산을 축냈다. 간신배와 후궁들이 매관매직을 했다. 부당하게 세금을 거두어 백성들의 삶을 도탄에 빠뜨렸다.)는 국가 운영 능력이 없어 나라와 백성들이 도탄에 빠졌다는 뜻이다.

마지막 여섯째는 세상의 중심인 중화(中華)의 재조지은(再造之恩)마저 묵살하고 오랑캐를 섬겼으니 성리학적 사고에서 볼 때 사상적 패륜, 즉 이단(異端)이라는 것이다. 그런데 이 중요한 명분이 당일 기사에는 언급되지 않고 교서에만 등장하고 있다. 이는 결국 반정 세력이 교서를 만들면서 명분을 보탰다는 사실을 말해준다.

큰사진보기

|

| ▲ 구리 동구릉 선조 정자각 뒷문으로 바라본 선조 능 방향의 모습. 정자각이 제사를 지내기 위한 건물이므로 사진에 제물을 차리는 탁자가 보인다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

광해군이 오랑캐 청을 섬기는 것은 성리학적 이단, 참을 수 없다국사편찬위원회 <신편 한국사>는 인조반정이 일어난 까닭을 어떻게 설명하고 있는지 알아본다. <신편 한국사>는 '당시 정치를 주도한 북인(北人)은 특색있는 정책을 추진하기도 했다'면서 '국가 재정을 늘리고 민생을 구하기 위해 은광을 개발하는 데 많은 노력을 기울였고, 동전 주조, 시장 개설, 대외무역 등 상업을 진흥하려는 정책을 추진하였다. 후금의 성장으로 인해 급변하고 있던 동아시아 국제 정세 속에서는 전체적으로 화이론(華夷論, 중국과 오랑캐를 구분하는 인식)의 시각을 유지하면서도 구체적인 방어력의 증강에 주력했다'라고 말한다.

이어 <신편 한국사>는 '그러나 이러한 정책은 북인의 독점적인 정국 주도와 그로 인한 인조반정으로 인해 뒷 시기로 순조롭게 이어지는 데 큰 장애를 겪게 되었다'라고 기술한다. '북인의 독점적 정국 주도'가 인조반정이 일어난 핵심적 원인이라는 의미이다. 즉, <인조실록> 첫날 기사의 두 번째 이유(죄 없는 선비들을 죽이고 내쫓았다.)와, 네 번째 이유 중 일부(간신배들이 뇌물을 받고 관리를 임명했다.)는 권력에서 소외된 능양군과 서인 세력이 자신들의 불만과 집권 욕심을 직접적으로 말하지 않고, 광해군과 북인들에게 뒤집어 씌워 명분화한 표현이다. 그들은 개인적인 한풀이도 하고 권력도 차지하기 위해 반정을 일으켰지만, 백성들에게 내놓고 속마음을 떠벌일 수는 없었을 뿐이다. <신편 한국사>도 그렇게 본다.

<신편 한국사>는 '반정의 가장 큰 명분은 광해조에 형제를 살해하고 모후의 폐출을 시도하여 패륜을 행하였으며, 명에 대한 은혜를 잊고 오랑캐와 통함으로써 예의와 삼강을 쓸어버렸다는 것이었다. 그러나 광해군대 대북정권의 기반을 약화시킨 더욱 중요한 요인은 그들의 정책이 지니는 패륜성보다도, 그러한 정책들을 수행하는 과정에서 서인·남인 등 다른 붕당의 존재와 반대 의견을 무시하고 각 붕당간의 세력 조정에 실패했기 때문이다.'라고 기술한다. 겉으로는 부모형제와 중국에 대한 패륜을 내세웠지만, 사실은 권력을 독점한 북인에 대한 반감 때문에 반정을 일으켰다는 지적이다.

중언부언하자면, 능양군과 서인 세력의 반정 명분은 광해군이 형제를 죽이고 인목대비를 내쫓았고, 해마다 쓸데없는 대형 토목 공사로 나라 경제를 망쳤으며, 관리의 기용과 승진을 후궁들이 좌지우지하도록 했고, 부당하게 세금을 매겨 백성들의 삶을 궁핍하게 만들었으며, 재조지은의 은혜를 베풀어준 명나라만 성심껏 섬기지 않고 오랑캐인 청나라까지 섬겼다 등이지만, 그것은 표면적 명분일 뿐 사실은 개인적 한을 풀고, 또 국가 권력을 잡기 위해 쿠데타를 일으켰다.

반정 이유, 겉으로는 부모형제와 재조지은에 대한 패륜 내세웠지만홍살문 안으로 들어서면 왼쪽으로 비각과 정자각이 보인다. 비각은 선조와 두 왕후의 능으로 인도하는 신도비가 들어 있는 집이고, 정자각은 목릉에 제사를 지낼 때 쓰는 건물이다. 공식 명칭이 '구리 동구릉 목릉 정자각(丁字閣)'인 이 건물은 보물 1743호로 지정되어 있다.

| 다포, 주심포, 익공 |

다포: 처마 무게를 받치려고 기둥머리 위에 짜맞추어 얹은 나무쪽을 공포라 하고, 공포를 기둥과 기둥 사이에도 놓아 화려하게 만든 건축 양식.

주심포: 기둥머리 바로 위에 얹은 공포.

익공: 기둥머리 위에 건물 앞뒤로만 놓은 공포로, 주심포의 약식 형태임.

|

'목릉 정자각은 조선 14대 선조와 의인왕후 박씨, 계비 인목왕후 김씨의 제향을 위하여 세운 정(丁)자 모습의 건물이다. 선조의 목릉은 광해군 즉위년(1608)에 건원릉 서쪽 다섯 번째 언덕(지금의 경릉 자리)에 안장했으나 불길하다 하여 인조 8년(1630) 지금의 자리로 옮겼다. 목릉의 정자각은 조선 왕릉 42기 가운데 유일한 다포(多包) 양식이다. 모든 왕릉이 주심포(柱心包)에 익공(翼工)으로 장식화가 되기 이전의 모습을 유지하고 있어 건축사적 가치가 크다.'

큰사진보기

|

| ▲ 목릉의 정자각은 국가 지정 보물이다. 사진 왼쪽에 선조 왕릉의 경사가 보인다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

선조 왕릉 정자각이 다른 왕릉의 정자각 건물들보다 훨씬 화려하다는 말이다. 임진왜란을 예상하지도 못했고, 전쟁에 제대로 대비하지도 않았고, 나라가 온통 쑥대밭이 되는 것을 막지도 못했고, 처참하게 죽어가는 백성들을 지켜주지도 않은 선조를 위한 제향 시설이 다른 임금의 것들보다 특별한 치장을 자랑하고 있다는 해설이다. 어째서 이런 결과가 발생했을까?

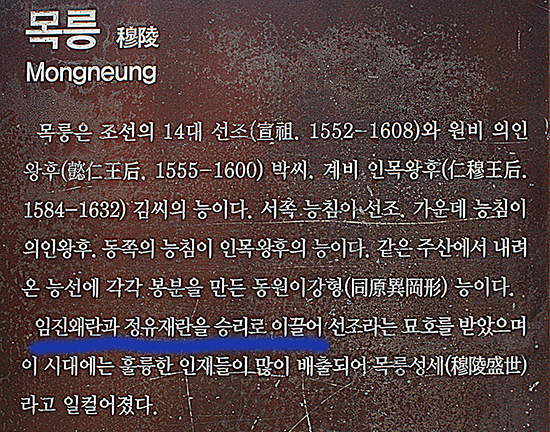

선조 능을 소개하는 안내판이 대답을 해준다. 안내판은 '임진왜란과 정유재란을 승리로 이끌어 선조라는 묘호를 받았으며, 이 시대에는 훌륭한 인재들이 많이 배출되어 목릉성세(穆陵盛世)라 일컬어졌다'라고 말하고 있다. 선조가 임진왜란과 정유재란을 승리로 이끌었다? (목릉성세에 대해서는

<백성 버리고 피난 간 선조 때가 좋은 세상이었다고?> 참조)

큰사진보기

|

| ▲ 동구릉 안네서 보는 목릉 안내판의 일부. 임진왜란과 정유재란을 승리로 이끌었다고 해서 선조에게 '선종'이 아니라 '선조'라는 묘호(죽은 임금에게 부여하는 호칭)가 붙었다고 설명되어 있다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

나라를 살렸으니 선종이 아니라 선조물론 안내판의 이 표현은 선조가 임진왜란과 정유재란을 승리로 이끌었다는 단정은 아니다. 그저 선조가 '선종'이 아니라 '선조'라는 묘호(廟號, 임금의 사후 명칭)를 받게 된 까닭을 해설하고 있을 따름이다. 임진왜란을 당했지만 굳건히 이겨내어 나라를 지켜내신 임금이 선조이므로, 건국을 했거나 큰 공을 이룬 임금에게 부여하는 '조'를 붙여 '선조'로 불러야 한다는 광해군 시대 집권층의 인식을 안내판에 적어놓았을 뿐이다.

박근혜 정부가 제작하여 중·고등학교에 배포하려는 이른바 '국정 국사 교과서'도 임진왜란을 이긴 전쟁으로 규정하지는 않는다. 고등학교 국사 교과서 초안의 '전쟁의 영향과 국제 정세의 변화'는 '조선은 전쟁으로 큰 피해를 입었다. 인명 피해, 질병, 기근으로 인구가 크게 감소하였고, 전국이 황폐화되어 경작지가 크게 줄었다. 토지 대장과 호적이 대부분 사라져 국가 재정이 궁핍해졌고, 신분 질서도 동요하였다. 또한 불국사, 경복궁, 조선왕조실록 등 많은 문화재가 불타거나 약탈당하였고, 수많은 사람들이 일본에 잡혀갔다. 일본군에 붙잡혀 간 민간인 가운데는 유학자나 인쇄공 및 도공이 많았는데 이들은 일본의 성리학, 인쇄술 그리고 도자기 문화 발달에 크게 기여하기도 했다'라고 조선의 피해를 설명한다.

교과서는 명과 일본이 임진왜란으로 말미암아 입은 피해로는 '명은 조선에 무리하게 원정군을 파견하면서 군사적·경제적인 부담으로 국력이 약해졌다. 이 틈을 타 만주에서는 여진이 급속하게 성장하여 후금을 세웠다. 또한 일본에서는 도요토미 히데요시 정권이 몰락하고, 도쿠가와 이에야스가 에도(도쿄)에 새로운 막부를 세웠다'라고 설명한다. 내용에, 일본이 입은 피해는 아무 것도 없다.

큰사진보기

|

| ▲ 왼쪽에 동구릉 묘역 내 목릉의 정자각, 그 뒤로 선조 왕릉, 다시 신도비각, 그 뒤로 선조의 첫 번째 왕후인 의인왕후의 능이 보이는 풍경 |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

교과서의 이 부분은 결코 '선조가 임진왜란을 승리로 이끌었다'로 축약될 수 없다. 선조가, 선종이 아니라 선조가 된 것은 터무니없는 일이다. 하기야 개인적 한풀이와 권력욕 때문에 반정을 일으킨 후 망해가는 명만 숭상하고 청에 맞서다가 백성들이 보는 앞에서 침략군에게 엎드려 절하며 항복하여 나라 망신을 시킨 능양군도 '인조'였다. 외침을 당했지만 나라가 망하지는 않았으니 선종과 인종이 아니라 선조와 인조라는 것이다.

가운데에 인의왕후, 좌우로 선조와 인목왕후 무덤목릉을 둘러본다. 목릉은 조선의 14대 선조와 원비 의인왕후 박씨, 계비 인목왕후 김씨의 능이므로 무덤이 셋 있다. 정자각 바로 뒤편, 전체 묘역 중에서 서쪽 능침이 선조, 가운데 능침이 의인왕후, 동쪽의 능침이 인목왕후의 능이다. 같은 주산에서 내려온 능선에 각각 봉분을 만들었으니 세칭 동원이강형(같은 산줄기에서 갈라져 내려온 여러 능선에서 능을 각각 따로 쓰되 정자각은 하나인 묘) 능이다.

큰사진보기

|

| ▲ 선조 왕릉의 무인 석상과 문인 석상. 능 좌우에 각각 한 쌍씩 있다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

선조의 능침은 문·무 석인의 규모가 크고 조각의 윤곽이 뚜렷한 점이 특이하다. 또한 각 능침에서 정자각 신문(神門)으로 이어지는 신도(神道)의 모습도 독특하다. 그래서 국가 지정 보물이다.

두 왕후의 능은 무덤 앞까지 가지 않고, 선조 왕릉을 등진 채 멀리서 바라보기만 한다. 두 사람이 임금이 아니라서도 아니고, 또 여성이라서도 아니다. 다만 임진왜란 유적지로서 목릉을 찾은 길에, 임진왜란의 책임 또는 전쟁 수행 과정과 연관이 없는 능까지는 찾을 겨를이 없다.

당연히, 다음 행선지는 광해군 묘이다. '조'도 '종'도 아닌 '군'의, '능'이 아니라 '묘'인 그곳을 찾아나선다.