인천에 미군이 주둔한 건 1945년 9월부터다. 대부분의 주한 미군기지가 한국전쟁이 한창이던 1951년 이후 생긴 것에 비하면 6년 정도 빠르다. 보급창ㆍ의무대ㆍ공병대ㆍ통신대ㆍ항공대 등의 주한 미군부대들이 인천 부평에 자리를 잡기 시작했다. 1970년 초반까지 주한 미군이 대규모로 한반도에서 철수할 때도 부평의 미군기지는 경기도 북부, 대구, 부산 등의 전략적 기지들과 함께 존재했다.

인천 부평엔 한때 미군수지원사령부(ASCOM: Army Service Command)도 주둔했다. 그래서 부평의 미군기지를 '에스컴시티'로 명명했다. 애스컴시티는 1973년 6월 30일자로 공식적 기능을 마치고 해체된다. 대부분의 부대와 시설은 한국의 다른 기지로 흡수 또는 통합됐다. 현재까지 남아있는 기지가 있는데, 캠프마켓(Camp Market)이라 불린다. 이 기지는 2017년 하반까지 평택으로 이전할 예정이다.

기지촌에서 태어난 혼혈아들 주한 미군기지 주변에 한국 사람들이 모여들어 생계를 유지했다. 이 중엔 미군을 상대로 성(性)을 파는 '기지촌 여성'도 상당히 많았다. 국가가 개입하기 전까지 기지촌은 번창했고, 이 과정에서 많은 혼혈아가 태어났다. 한국전쟁 후 혼혈인의 수는 급격히 늘어났다. 이들의 대부분은 미국 등으로 입양됐다. 이들은 미국에서 '아메라시안(Amerasian)'으로 불린다. 미국인과 아시아인 사이의 혼혈아를 뜻한다.

이들은 어머니가 한국인이었음에도 '혈통'에 의해, 국가의 방조 아래 해외로 입양됐다. 한국은 한국전쟁을 겪고 나서 '반공'과 함께 '혈통'으로 국민을 확정했다. 부(父)계 혈통 중심이었다. 자신의 자녀를 직접 키우고 싶었지만, 사회적 낙인과 인종적 편견, 경제적 어려움 등으로 인해 양육을 포기하는 경우가 대부분이었다. 혼혈아에 대한 혹독한 사회적 환경 탓에 한국 땅에서 혼혈아를 키우기 힘든 상황이었다.

인천 부평, 부산, 경기도 파주ㆍ동두천 등, 전후방 기지 지역에 미군을 상대로 하는 기지촌 문화가 형성되기 시작했다. 특히 애스컴시티는 1970년 초반까지 용산 미군기지보다 그 규모가 컸다. 애스컴시티가 소재한 부평을 비롯해 미8군이 있는 용산, 동두천, 대구, 군산, 부산 초량 등 전국 62개 기지촌에서 미군을 상대로 성매매를 했던 여성은 대략 2만명으로 추산된다. 부평에 많을 때는 1000여명의 기지촌 여성이 있었다는 증언도 있다.

많은 혼혈아가 태어나서 얼마 안 돼 미군기지 주변에 버려졌다. 그들의 미래에 도움이 될 거라는 위안 속에 적합한 가정에 입양됐다. 전후의 참상에서 태어난 이들을 돌보는 문제를 해결하기 위해 국제 입양 기관과 원조 기구가 개입하기 시작했다. 전후 60년에 걸쳐 한국 아동 약 20만명이 해외로 입양됐는데, 그중 4만명 정도가 혼혈아로 알려져 있다.

당시 피임방법이 흔하지 않아, 기지촌 여성들이 낳은 아이들 중에 신촌(=현 부평구 부평3동) 인근 논두렁이나 밭두렁에 버려져 죽은 아이도 꽤 있었다고 한다.

큰사진보기

|

| ▲ 미군들 사이에 앉아 있는 소녀는 어느덧 60을 훌쩍 넘었다. 그녀는 명동성당에 있다가 1958년 10월 한국에 위문 공연 왔던 미군 가정에 입양됐다. 그녀는 조지타운대 의과대 과정을 졸업하고, 미 육군 군의관으로 근무했다. 장성으로 퇴역했고, 대학에서 학생들을 가르치기도 했다. 그녀의 이름은 강현숙(64)씨다. 그녀는 친어머니를 찾기 위해 대한민국을 방문하기도 했다. |

| ⓒ 미앤코리아 |

관련사진보기 |

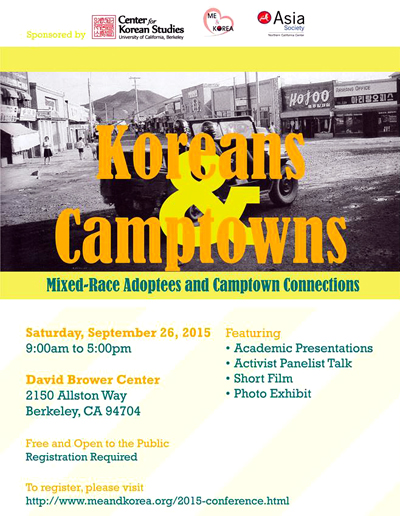

추석 앞두고, 미국서 한국 기지촌 관련 대규모 컨퍼런스 열려이렇게 입양된 '아메라시안(Amerasian)'들의 고향 방문과 잃어버린 부모를 찾는 일을 하는 '미앤코리아(ME&KOREA)'가 오는 26일(현지 시각) 미국 버클리 소재 데이비드 브라우어 센터에서 '한국인과 캠프타운 2015 컨퍼런스'를 연다. 민족 최대 명절인 추석에 혼혈인들이 자신의 뿌리를 찾기 위한 대규모 행사를 여는 것이다.

이 행사는 버클리 캘리포니아대학교 한국학연구소의 협찬으로 진행된다. 이 컨퍼런스에선 한국전쟁 전후 주한 미군기지를 중심으로 발전한 캠프타운에 대한 다양한 내용이 다뤄질 예정이다. 특히 미군기지의 존재와 한국 사회의 상호연관성에 초점을 맞춘다. 이 과정에서 캠프타운 지역에 살았던 삶을 돌아보고 혼혈아 수천 명이 해외로 입양된 역사적 맥락을 살펴본다.

컨퍼런스 발표자로 한국에서 3명, 미국에서 4명이 참석한다. 그리고 혼혈인 등 200여명이 참여할 예정이다. 대부분 입양된 혼혈한인이거나 친모와 함께 미국에 건너가 정착한 혼혈한인, 한국에 주둔했던 미군들이다. 인천에서 입양된 이들도 수십 명 참석할 예정이다.

한국에서 참가하는 발표자는 이용남ㆍ주명덕ㆍ서재송씨인데, 이씨는 파주에서 태어난 사진작가이고, 주씨도 사진작가인데 입양된 아이들 관련 사진을 촬영했다. 서씨는 인천에 있었던 '성빈센트 고아원' 원장으로 1960년대 이후로 혼혈아 1000여명을 입양 보냈다. 1997년 은퇴 후에도 입양된 혼혈인의 가족 찾기를 돕고 있다.

큰사진보기

|

| ▲ 미앤코리아(ME&KOREA)는 민족 최대 명절 추석을 하루 앞둔 26일 미국 버클리대학교에서 ‘한국인과 캠프타운 2015 컨퍼런스’를 개최한다. 혼혈인들이 자신의 뿌리를 찾기 위한 대규모 행사를 여는 것이다. |

| ⓒ 미앤코리아 |

관련사진보기 |

혼혈인 삶 조명 미국에선 디앤 보쉐이 림(Deann Borshay Liem), 그리이스 조(Grace M. Cho), 수지 게이지(Sue-Je Lee Gagem), 엘리아나김(Eleana Kim)이 발표자로 참석한다.

림씨는 한국에서 태어난 입양인으로 한국 입양 관련 다큐멘터리로 상을 받은 적이 있다. 미국 사회에선 가장 존경받는 입양인이다. 그녀는 20년 이상 독립 다큐멘터리 영화를 만들고 배분해온 경험이 있다. 그녀는 에미상 다큐멘터리 부분에 노미네이트된 제작자이자 감독이며, 작가이기도 하다. 또한 2000년에는 'first person plural(첫 혼혈인)'이라는 작품으로 선댄스 영화제 다큐멘터리 감독상 후보에 오르기도 했다. 2010년에는 PBS영화제에서 '차정희에 대하여'라는 영화로 수상해 국내에도 잘 알려져 있다.

그녀는 CAAM(아시아계미국인영상센터)의 센터장이었으며, 이 센터에서 공공방송에 배급할 다큐멘터리 제작을 지원하는 역할을 했다. 선댄스영화연구소, 록펠러영화영상협회 회원인 그녀는 '한국 입양인의 혈연지도'라는 다큐멘터리로 새로운 다큐멘터리 영역을 개척한 제작자이자 감독, 작가로 받아들여지고 있다.

조는 '끊임없이 이어지는 이산가족: 부끄럽고, 비밀스러운 잊힌 전쟁'의 작가다. 이 책은 2010년 미국 심리학회에서 상을 받았다. 그녀는 부산에서 출생했고 어린 시절에 부모와 함께 미국으로 이주했다. 그녀는 한국 사회에서 미군국주의가 끼친 정신적 영향을 탐구하고 있다.

게이지씨는 이타카대학 인류학 교수다. 전공분야는 미국과 한국에서 생겨난 '아메라시안'으로 알려진 혼혈인의 삶과 역사적 경험을 탐구하는 것이다. 장기적 관점을 갖고 민족 잡지를 만드는 작가로서, 전체론적 관점에서 아메라시안이 어떻게 자신들의 지역과 나라에서, 그리고 세계적인 차원에서 시민의식을 만들어왔는지를 탐구하고, 한국 사회와 미국 사회 그리고 세계화된 현 세계에서 어떻게 자신만의 정체성을 만들어왔는지를 살펴본다.

캘리포니아 주립대학 어바인 캠퍼스 인류학과 조교수인 김씨는 '입양된 영토: 초국적 한국 입양인들 그리고 그들과 관련된 정책들'(2010년 듀크대 출판)이란 책을 내기도 했다. 전 세계 성인 한국 입양아들의 네트워크와 한국으로 귀향과 관련한 내용을 연구한 책이다. 이 책으로 아시아연구협회로부터 'the James B. Palais'상을 수상했고, 아시아계미국인연구협회로부터 '사회과학서적'상을 받았다.

한국과 인천의 형성과정에서 중요한 역할을 했던 부평미군기지의 역사를 찾고, 특히 혼혈인의 삶과 그들의 절규를 한국 사회가 담아내야한다는 취지로 몇 차례 걸쳐 이와 관련한 기사를 연재할 계획이다.