아직 겨울이 깊다.

가을이 지난 후 겨울 숲은 나목들이 가득한 텅 빈 숲이었다.

겨울만큼 숲의 모습을 적나라하게 보여주는 계절은 없을 것이다. 그렇게 텅 빈 숲이기에 봄과 여름과 가을을 채우고 또 채워 충만함으로 나아갈 수 있었을 것이다. 그리고 그 충만함에 머물지 않고 또 다시 비움, 그것이 텅 빈 충만의 묘미다.

올 겨울은 유난히도 봄이 그립다.

마음이 추워서 더더욱 그런지도 모르겠다.

헛헛하다.

경제제일주의 세상이 되어 백미러도 없는 불도저가 꽃눈을 막 피운 나뭇가지가 꽃을 피우기도 전에 마구 파헤치는 것만 같아 헛헛하다.

지난 해 이맘 때, 동해에서 기적처럼 한 겨울에 피어난 노란 복수초를 만났다.

봄이 다 온 것만 같았는데 그 해 봄은 유난히도 꽃샘추위가 많았던 것으로 기억이 된다. 꽃이 피었다해서 가보면 꽃샘추위에 얼어터지고, 고개를 숙인 것들을 더 많이 만났다. 그래도 기어이 봄은 왔다.

봄은 기다리는 사람에게만 오는 것이 아니다.

햇살이 선한 사람에게만 비추는 것이 아니듯 봄은 누구에게나 온다.

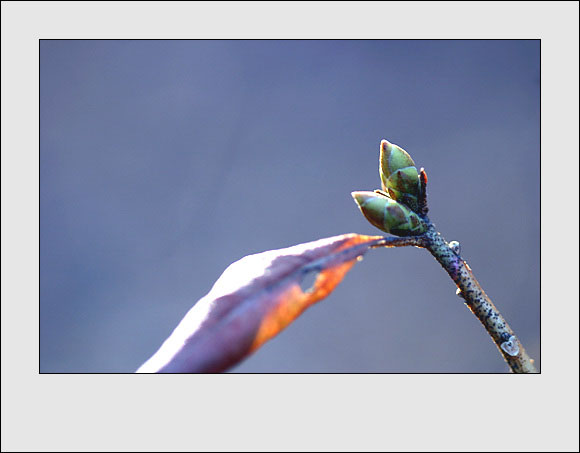

꽃눈을 보면서 사계의 묘미와 역사의 흐름을 본다.

'그래, 봄은 누구에게나 온다. 오는 봄을 되돌릴 겨울은 없다. 봄은 한 번 오면 거침없이 달려온다. 그 봄은 그러나 너무 작고 조용하게 시작된다.'어릴 적 봄을 미리 맛보고 싶어 산에 올라가 꽃눈이 올라온 개나리나 진달래 가지를 꺾어 화병에 꽂아두곤 했다. 따뜻한 기운에 서둘러 피어난 노란 개나리와 연분홍 진달래를 보면서 봄을 미리 맛보았다. 아직도 비닐을 친 유리창에 성에가 뿌옇게 피어나는데도 꽃이 피어나다니 신기하기만 했다. 그렇게 미리 봄을 맛보며 봄을 기다렸다.

미리보는 사람을 예언자라고 한다.

예언자는 먼저 본 것을 그대로 말하거나 삶으로 보여주는 사람이다.

그 말이나 행동으로 인해 자신에게 어떤 위험이 닥쳐온다고 할지라도 말하지 않을 수 없어 말하는 사람이며, 행동하는 사람이다.

꽃눈을 보면서 '통일은 됐어'라고 말하며 예언자적인 삶을 살아갔던 문익한 목사를 떠올렸다. 그는 통일을 미리 맛보았고, 보았다. 통일은 오는 봄을 되돌릴 수 없는 것처럼 오게 되어있는 것이다. 그런데 봄을 시샘하는 꽃샘추위처럼 통일을 시샘하는 이들이 '통일아, 물렀거라, 경제가 간다!'소리를 치며 달려온다. 이게 무슨 코미디 같은 역사란 말인가!

큰사진보기

|

| ▲ 진달래의 꽃눈 지난 해의 흔적을 떨쳐버리지 못했어도 꽃눈은 피어오른다. |

| ⓒ 김민수 | 관련사진보기 |

1994년 1월 18일, 늦봄은 하나님 품으로 돌아가셨다.

조금만 더 우리 곁에 함께 있어주었더라면 하는 미련을 툭툭 털 듯 그렇게 갑자기 우리의 곁을 떠났다. 마치 어느 날 겨울이 종말을 고하고 "봄이 왔어, 봄!"이라고 누구나 말할 수 있는 봄날이 오듯 그렇게 그는 갔다.

아직도 겨울이 깊은데, 그 깊은 겨울 속에서도 꽃눈은 쉬지 않고 봄을 꿈꾸며 그 꿈을 현실로 만들어가고 있다. 아마 그도 알고 있을 것이다. 이렇게 꿈을 꾸며 봄을 만들어갈 때 꽃샘추위가 닥쳐올 것이라는 것을. 그러나 또 알고 있을 것이다. 어떤 꽃샘추위라도 자신의 그 작고 여린 꽃눈을 얼어터지게 하지 못할 것이라는 것도.

희망, 그래서 희망이다.

작고 여린 꽃눈을 보면서 희망의 편린을 본다.