오후 두 시, 햇살이 가장 강렬할 때 고대하고 고대했던 카르낙 신전에 가기로 했다. 왜 아침 일찍 가라는 말을 듣지 않고 이런 일을 저질렀는지 알 수 없지만 그냥 갔다. 나는 더위를 잘 견디고 이렇게 더울 때는 사람도 별로 없어서 느긋하게 볼 수 있을 거라는 생각도 조금 있었던 것 같다.

금방 가게에서 산 큰 물통과 햇살을 막아줄 천도 하나 있겠다 별로 걱정되지 않았지만, 이곳은 카이로와는 또 다른 차원의 햇살이었다. 40도가 넘는 뜨거운 땅이다. 다리에 내리쬐는 햇빛으로 발등은 화상을 입을 것 같았다. 냉장고에서 꺼내 온 물이 어느새 끓인 물처럼 따뜻해져 있다. 숙소에서 그렇게 먼 거리는 아니지만 이런 더위 속에서 걸어간다는 것은 살인행위나 다름없는 짓이다. 걷는 것을 좋아하는 나조차도 잠깐 걷고 나니 엄두가 나질 않는다.

지나가는 미니버스에 대고 카르낙을 외치면 그곳으로 가는 버스가 멈춰 사람을 태운다. 한국 돈으로 50원도 하지 않는 0.25 피아스트로(1/4 이집트 파운드)를 내고 미니버스에 탔으니 정말 싼 대중교통이다. 하지만 내가 0.25 피아스트로를 내고 내리니 어이없다는 표정으로 나를 쳐다본다. 외국인이니 당연히 더 많이 받을 것이라고 생각하고 있었나 보다. 하지만 난 벌써 경찰에게 미니버스가 얼마인지 물어봤고 그들은 친절하게 그 가격을 알려주었다. 그냥 싱긋 웃어줄 뿐이다.

카르낙 신전 앞은 공사 중으로 정신이 없었다. 온통 먼지투성이인 이곳이 진짜 그렇게 유명한 곳인지 의심스러울 정도였다. 그냥 어느 동네 공사판 같았다. 햇빛에 숨이 막히는데 들어가는 입구부터 먼지까지 더해져 감격스럽다거나 멋지다거나 하는 생각이 쏙 들어가버렸다. 그냥 빨리 들어가면 이 미칠 것 같은 태양을 피할 수 있을까 하는 생각뿐이었다.

카르낙은 이집트어로 이페트 수트(Ipet sout)로 가장 신성한 장소라는 뜻이라고 한다. 말 그대로 이집트의 가장 중요한 예배소였던 것이다. BC 2000년, 문트호테프(Montuhotep)왕 때부터 짓기 시작한 것이 약 1500년 동안 여러 왕들을 거쳐 건물과 오벨리스크들이 추가되었고, 있던 부조를 지우고 새로운 부조를 새겨 넣기도 했다.

지방 신인 아문(Amun)을 위해 지어진 이 신전에서 왕들이 즉위했고, 아문 신과 하나가 되어야만 진정한 파라오로 인정받았다고 한다. 람세스 3세 때에는 이곳에서 일하는 사람 수만 8000명이었다고 하니 지금으로 따지면 내로라하는 대기업 수준이다.

큰사진보기

|

| ▲ 매끈하게 잘 생겼는데 왕의 상징 중 하나인 가짜 수염이 떨어져 나가있다. |

| ⓒ 김동희 | 관련사진보기 |

입구부터 그 거대함을 드러내기 위해 양의 머리를 한 스핑크스 40개가 줄지어 있다. 원래는 124개였다고 한다. 그런데 사자 머리 스핑크스는 위엄 있어 보이는데 이 양머리 스핑크스는 귀엽다. 어눌해 보이기도 한다. 지도를 펴놓고 건축물들을 살펴본다. 각각의 구역마다 특색 있는 부조들이 옛날이야기를 해주고 있다. 더운 햇빛 아래에서 끈기를 가지고 가이드의 설명을 듣고 책을 보지만 쉽게 지쳐버린다.

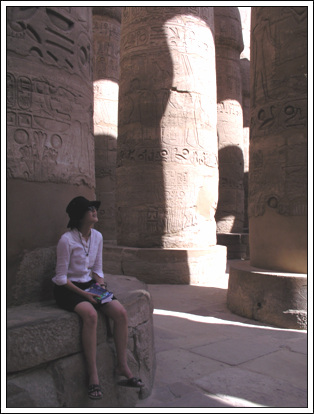

안으로 깊숙이 들어가면 카르낙에서 가장 멋진 광경이 펼쳐진다. 그곳은 대열주실, 파피루스 모양을 한 큰 기둥들이 바둑판처럼 서 있는 곳이다. 아멘호테프 3세에 의해 계획되고 세트 1세에 의해 지어졌다는 이곳은 134개의 어마어마하게 큰 기둥으로 가득 차 있다. 그야말로 기둥 숲이다. 뜨거운 태양은 이 어마어마한 파피루스 기둥에 가려 이곳은 어둑어둑하다. 기둥 아래 앉아서 이 멋진 광경을 바라본다.

큰사진보기

|

| ▲ 장엄한 파피루스 형상의 대열주실. 카르낙 신전의 하이라이트이다. |

| ⓒ 김동희 | 관련사진보기 |

옛날에 파피루스에 기록했듯이 각각의 파피루스 모양의 기둥에는 여러 가지 부조들로 가득하다. 파피루스에 글을 쓰는 것이 2차원적 일이라면 기둥에 글을 적는 것은 3차원적인 일이라고 해야 하나. 열주실을 둘러싸고 있는 벽에는 아직도 너무나 생생하게 살아 있는 듯한 부조들이 남아 있다.

두 개로 갈라진 긴 모자를 쓰고 있는 아문 신에게 포도주를 바치는 왕들의 모습부터, 여러 신들의 손에 이끌려가고 있는 왕들의 모습, 그리고 나에게는 그저 그림 같은 그들만의 언어로 쓰여진 여러 글까지, 모든 것들이 영겁의 세월을 이기고 아직까지 저렇게 살아 움직일 것처럼 보여 놀랍기만 하다.

큰사진보기

|

| ▲ 대열주실에 새겨진 부조. 왕이 아몬신에게 포도주를 헌납하고 있다. |

| ⓒ 김동희 | 관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 대열주실 벽에 세겨진 아름다운 부조. 왕이 남이집트와 북이집트 통합의 상징인 왕관을 쓰고있다. |

| ⓒ 김동희 | 관련사진보기 |

나에게는 그림 같은 그들의 언어들은 학자들에 의해 연구되고 읽혀지고 복원됐다는 것도 너무나 놀랍다. 글자들 밖에 동그라미를 그려 놓은 것은 왕의 이름이라는 것도, 그 위에 벌이 있으면 왕의 직위명이라는 것도, 그 외의 그 많은 이상한 그림들을 해석하고 읽어서 그 옛날에 무슨 말을 하려고 했는지 알 수 있다는 것이 참 놀랍다.

사람이라는 것은 참 놀라운 창조물이다. 그 옛날 이런 건축물을 만들고 이런 부조를 남겨놓은 사람도 놀랍고 그것을 수천 년 후에 해석해내는 사람들도 놀랍다. 그들 모두의 끈기 있는 작업에 박수를 보내주고 싶다.

더 안으로 들어가면 많이 무너지고 상처 받은 여러 벽이 보이고, 투트모시스 1세가 세운 오벨리스크 하나가 남아 하늘을 찌를 듯 서 있다. 이집트의 여왕이었던 하트셉수트가 아주 어렵게 세웠다는 호박 금을 입힌 두 개의 오벨리스크 중 하나도 자기 자리를 지키지 못한 모양이다.

자리를 지키지 못했다고 안타까워하는 것이 이상하다고 생각될 때도 있다. 이런 오랜 세월동안 아직까지 제자리를 지키고 있는 것이 평범한 일은 아닐 테니. 자리를 지키지 못하고 무너져버리는 것이 더 자연스러운 일은 아닐까.

안으로 들어갈수록 다리의 움직임이 둔화되고 눈동자가 풀리기 시작한다. 물은 아껴먹었음에도 한 모금밖에 남지 않았다. 물이 부족하자 두려운 마음이 든다. 저 멀리 가이드가 손가락으로 가리키며 설명을 하고 있지만 그 누구도 제대로 들을 생각을 하지 않는다. 어느 순간부터 내용을 알아보려고 책을 꺼내 보는 일도 하지 않고 있다. 얼른 이곳을 나가야 한다. 이곳을 벗어나 시원한 물을 마셔줘야 한다. 그렇게 하지 않으면 이곳에서 쓰러진다.

사람들 말을 듣지 않은 내 잘못이다. 무슨 잘못이라도 한 양 죽을 힘을 다해 도망 나왔다. 공사판의 먼지를 뚫고 차가 다니는 길까지 무슨 힘으로 그렇게 빨리 걸어갔는지! 버스를 기다릴 힘도 없어 택시를 타고 숙소에 와버렸다. 시원한 물을 마시고 바로 골아떨어졌다.

꿈을 꿨다. 미친 듯이 카르낙에서 빠져나오려고 하는데 양머리 스핑크스들이 내 다리를 잡고 놓아주지 않았다. 어눌하게 생겼다고 놀리지 않겠다고 빌었다.

덧붙이는 글 | 지난 여름 다녀온 이집트 여행기입니다.