지난해 이맘 때 우리 한국 문단은 소중한 시인 한 명을 잃어 몹시도 큰 슬픔에 젖어 있었다. 2006년 5월 11일, 박영근 시인이 48세의 나이로 지병인 결핵성 뇌수막염과 폐혈증으로 타계했다.

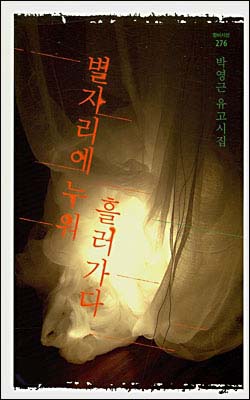

|  | | | | | | ⓒ 창비 | 그가 우리 곁을 떠난 지 1주기에 맞춰 지난 5월 11일 (주)창비에서 유고 시집 <별자리에 누워 흘러가다>를 펴냈다. 양장본으로 된 이 유고 시집은 생전에 박영근 시인의 육필 원고 두 편과 열 몇 장의 스냅 사진, 44편의 유고작품 그리고 백무산, 김해자, 허정균이 쓴 세 편의 발문으로 엮여져 있다.

가수 안치환이 불러 우리에게 잘 알려진 노래 '솔아 솔아 푸르른 솔아'의 원작자 박영근 시인의 유고 시집 <별자리에 누워 흘러가다>에는 서늘한 죽음의 그림자가 도처에서 산견(散見)된다.

"하늘에도 바람 속에도 내가 지어 부를 노래는 없다"('몽골 초원에서'), "한번을 살아, 떠나는 일이 저렇게 절박하다"('겨울 선두리에서2'), "모든 길들이 지워진/캄캄 함흑에/나 별자리에 누워 환히 흘러가리라"('몽골 초원에서2'), "때가 되면 산 것들은 바람 속으로 돌아간다"('몽골 초원에서4'), "모든 것은 다 지나간다"('기억 하느냐, 그 종소리'), "내 안에 살아 흘러다니는/불티 몇점마저/놓아버리고 싶구나//내 절박했던 생존의 문장들은 무엇이 되어 세상을 떠돌고 있는가"('허공'), "도시의 가난한 겨울밤은 눈벌판도 없는데/그 사내는 홀로 눈을 맞으며/천천히 벌판을 질러갈 것이다"('이사'), "저렇게 떨어지는 노을이 시뻘건 피라면 너는 믿을 수 있을까-중략-아, 푸른 하늘은 어디에 있을까"('절규') 등이 그러한 시행(詩行)들이다. 이승의 생(生)을 놓아버리고 저승으로 훌훌 떠나기 직전 박영근 시인의 마지막 '절규'로 다가오는 이 목소리들 때문에 내 가슴은 그저 서늘하기만 하다.

물 위로 꽃을 올리지 못한 봉오리 하나

몸이 얼마나 썩어야 자궁이 열릴까

숨을 틔울 바람 한점 없는 저 물속에

꽃도 뿌리도 없이 내가 꿈꾸는 것

한번은 미쳐버리고 싶은데

미쳐

활짝 깨어나고 싶은데

산마루엔 노을의 빛들이 벌겋게 터져 흐르고

저 봉오리 홀로 숨가쁘다 - '수련' 전문

생(生)의 고달픔과 외로움으로 하루하루를 견뎌나간 박영근 시인 생전의 막막한 삶이 고스란히 담겨져 있는 작품이다.

"숨을 틔울 바람 한점 없는 저 물속에/꽃도 뿌리도 없이 내가 꿈꾸는 것"이라는 '수련'은 "미쳐버리고 싶"을 정도로 힘겹게 살아간 박영근 시인의 객관적 상관물이리라. 박영근 시인이 이 세상에 남겨놓고 간 유고시집 <별자리에 누워 흘러가다> 속의 44편의 작품은 그가 "홀로 숨이 가쁘"게 피워 올린 시(詩)의 꽃봉오리들이다. 그 꽃봉오리를 펼쳐보는 일은 서늘한 슬픔을 내 가슴에 담는 일이다.

고인(故人)이 된 이문구 선생을 추모하는 '봄눈'이라는 시에서 그는 "어디쯤에서/한 잔/두 잔/그 먼 길을/ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ 물어 돌아오시는가,"라며 이문구 선생을 부르고 있다. 타락하고 병든 자본주의적 삶을 무척이나 힘겨워하며 "온통 소주에 취해"간 박영근 시인. 저승의 "그 먼 길"을 어느만큼 걸어간 것인가. 먼저 떠나간 선배 문인들도 만나 술자리에서 재미난 이야기도 나누시는가? 장거리 택시를 불러 잡고 훌훌 다시 이승으로 올 수는 없는가, 시인이여!

내 안에서 누군가 울고 있다

돌아가고 싶다고

오래 나를 흔들고 있다

한밤중인데 문밖에선 비 떨어지는 소리

아직도 그곳에서는 봄이면 사람들이 밭을 갈고

논물에 비쳐드는 노을의 한때를

흥건하게 웃고 있는가

아버지와 어머니와 형제들과

돌아갈 저녁 불빛이 있는가

종소리

시간의 먼 집으로 돌아가는

종소리

낡은 시영아파트 곁마당엔 노란 산수유가 피고

울던 아이들은 젖을 물고 잠이 드는가

아직도 그곳에서는 사람들이

뜨거운 손을 잡고 노래를 부르고

누군가

아픈 몸으로 시를 쓰고 있는가

빗소리에 꿈 밖 어둑한 머리맡이 젖고

슬픈 눈빛 하나가

나를 보고 있다 - '슬픈 눈빛' 전문

나는 이 시에서 "내 안에서 울고 있"는 박영근 시인의 '슬픈 눈빛'을 본다. 이 작품은 "아픈 몸으로 시를 쓰고 있는" 박영근 시인이 "시간의 먼 집으로 돌아가"기 전 한 땀 한 땀 온 힘으로 쓴 '자화상(自畵像)'같다. 이 자화상 속에서 "슬픈 눈빛 하나가" 자꾸만 내게로 건너오는 것 같다.

나는 그와 1박 2일 동안 술과 고함과 슬픈 노래를 함께 나눈 적이 있다. 나는 2000년 가을, 인천작가회의에서 주관한 민족문학 심포지엄에 토론자로 참가했는데, 그 행사의 뒤풀이 늦은 자리에서 그를 만났다. 밤을 새워 술을 마시고 새벽에 인천작가회의 지회장 이경림 시인 집으로 쳐들어가 또 술을 마시고 노래를 불렀다.

그때 박영근 시인이 끝도 없이 혼자 웅얼거리며 부른 노래가 '봄날은 간다'였다. 그날 이후부터 나도 박영근 시인이 1박 2일 동안 끝없이 부르고 부른 '봄날은 간다'를 애창곡으로 삼게 되었다. 박영근 시인과 가장 가깝게 지낸 친구였던 환경운동가 허정균의 발문에서는 그가 하루 종일 울며 부른 '강남달' 이야기를 하고 있다.

박영근의 유고 시집 <별자리에 누워 흘러가다>를 다 읽고 나서 나는 "강남달이 밝아서 님이 놀던 곳 구름 속에 그의 얼굴 가리워 졌네"로 시작되는 노래 '강남달'을 듣고 또 들었다. 그러면서 박영근 시인의 명복을 오래도록 빌고 빌었다.

노래 '강남달'의 한 구절처럼 박영근 시인은 이제 이 세상에 없어 "그의 얼굴 가리워 졌"지만, 그가 남겨놓은 진중한 삶의 노래는 언제까지 우리들의 마음속에 살아 있을 것이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 경북매일신문 '이종암의 책 이야기'에도 실렸습니다. 오마이뉴스는 직접 작성한 글에 한해 중복 게재를 허용하고 있습니다.

고 박영근 시인

1958년 전북 부안에서 태어났고 1981년 <반시(反詩)> 6집에 시 '수유리에서' 등을 발표하면서 시단에 나왔다. 시집으로 <취업공고판 앞에서>(1984), <대열>(1987), <김미순傳>(1993), <지금도 그 별은 눈뜨는가>(1997), <저 꽃이 불편하다>(2002), 산문집으로 <공장옥상에 올라>(1983), <오늘, 나는 시의 숲길을 걷는다>(2004) 등을 펴냈으며, 제12회 신동엽창작상(1994), 제5회 백석문학상(2003)을 수상했다. 2006년 5월 11일 결핵성 뇌수막염과 패혈증으로 타계했다.

|