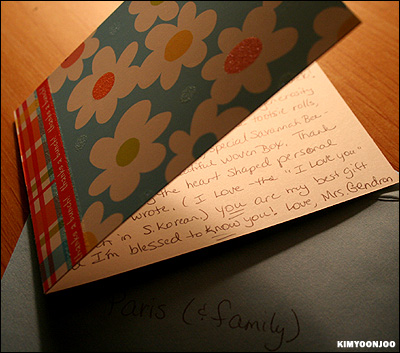

▲'스승의 주간'이 끝나고 선생님이 써 주신 감사 카드 ⓒ 김윤주

선생님께 1주일 동안 매일매일 종류가 다른 선물을 들고 갔던 '스승의 주간(Teacher Appreciation Week)'이 끝난 뒤, 유치원에 다니는 우리집 꼬마는 너무나 아쉬워 했다. 자기는 아직도 선생님께 드리고 싶은 게 더 있는데 왜 벌써 끝났느냐는 거다. 애초 취지와 다르게 변질된 스승의 날에 대해, 폐지 여론이 높은 이 시점에도 아이들의 순수한 마음은 변함이 없나 보다.

'꽃의 날(Flower day)'이었던 월요일은 꽃 한 송이 리본에 묶어 보내고, '휴식의 날(Relaxing day)'이었던 화요일엔 얼마 전 세일 기간에 사 두었던 비누와 작은 초 하나를 리본으로 묶어 보냈다. '달콤한 날(Sweet day)'이었던 수요일엔 집에 있던 캬라멜 한 봉지를 뜯어 그 중 다섯 알만 작은 비닐 포장에 넣어 리본을 묶었더니 아이 주먹보다 작은 것이 꼭 애들 장난 같았지만 어차피 선생님이 단 것 안 좋아하시는 걸 알고 있던 터라 그냥 작은 채로 보내기로 했다.

'편지의 날(Note day)'이었던 목요일엔 아이가 하트 모양 카드를 만들어 그림도 그리고 글도 써서 가지고 갔다. 마지막 줄엔 한국어로 뭔가를 쓰더니 선생님께 한국어를 가르쳐 드리게 되었다고 좋아하기도 했다.

금요일은 어떤 종류의 선물이든 가능한 날이었다. 이제 3주 후면 학년이 끝나는데 미국에선 학년을 마치는 날에 선물을 드리는 것이 관례다. 그때야말로 선물을 준비해야 하니 이번엔 간소한 걸로 준비하기로 했다. 나무로 만든 작은 장식용 상자가 세일을 하는데 제법 예쁘길래 사다 포장을 했다. 이 날은 쿠키나 빵을 굽는 엄마들도 많다.

재료를 모두 포함해도 일주일간 선물 총 비용이 우리 돈으로 만원 조금 넘는 수준이었는데 오늘 아이는 선생님께 감사카드를 받아왔다. 카드엔 이렇게 적혀 있다.

OO에게.

지난 주 일주일 내내 선생님에게 해 주었던 친절하고 고마운 말들과 그 많은 선물들 때문에 선생님은 정말 깜짝 놀랐단다. 매일매일 선생님에게 베풀어 주었던 너의 그 친절함과 따뜻한 마음에 선생님은 정말 고맙구나. 캬라멜, 초록색 향기 나는 초와 비누, 아름다운 박스, 그리고 특히나 네가 직접 만들고 쓴 카드...정말 고맙다.(네가 한국어로 써 준 'I love you'라는 뜻의 그 글자들은 정말 사랑스러웠단다.) 너야말로 선생님에게는 가장 큰 선물이란다. 너를 알게 된 선생님은 정말로 축복받은 사람이구나. 사랑하는 선생님이...

반 아이들이 똑같은 종류의 선물을 가져갔으니 카드의 내용도 특별히 다르지 않을 거라는 건 쉽게 짐작할 수 있다. 그래도 아이들에겐 선생님이 직접 꾹꾹 눌러 써준 글자들이 자신에게만 속삭이는 특별한 말들로 느껴질 테고 선생님을 위해 뭔가를 준비해 매일매일 기쁘게 해드린 자신이 자랑스러울 것이다. 선생님과 자기만의 특별한 비밀이라도 생긴 양 뿌듯해 하기도 하고 말이다.

보잘 것 없지만 정성을 다한 선물을 건넨 뒤 선생님으로부터 진심어린 감사 카드를 받는 건 참 행복한 일이다. 아이뿐 아니라 엄마의 입장에서도 참 감동스럽다. 물론, 선물을 받고 감사 카드를 쓰는 것은 미국 문화의 일부분일 뿐 아이의 선생님이 특별해서는 아니다.

또, 우리집 꼬마가 선생님께 일주일간 가져간 선물의 총 비용은 겨우 만원 수준이지만 지금 뉴욕 한인사회에선 5만원 이하 선물 보내기 운동이 벌어지고 있다니 미국도 미국 나름이기는 하다. 하긴, 한국인이 많은 동네의 학교에선 미국 선생님들조차도 거한 선물 받는데 익숙해져 있다는 이야기가 간간이 들려오기도 하는 걸 보면 한국 부모들의 엄청난 '교육열'은 미국에 와서도 식지 않는가 보다. 참 씁쓸하다.

'스승의 날' 폐지한다고 서운해 할 교사는 없을 듯하다. 아무래도 학부모보다 더 개운해하는 쪽은 교사가 아닐까 싶다. 갑자기 폐지하는 게 좀 그렇다면 학년말로 옮겨도 그만이다. 어차피 '스승'도 없는 '스승의 날', 차라리 '교사의 날'로 이름을 바꿔도 상관없다. 날짜를 못 옮기면 휴교를 해 버려도 괜찮다. 다 좋다.

다만, 일주일 동안 매일매일 손바닥만한 선물 하나씩 챙겨 들고 가면서 즐거워하던 우리집 꼬마들 얼굴과 함께, 20여 명 반 아이들에게 일일이 카드를 꾹꾹 눌러 쓰신 선생님의 얼굴이 떠오르면서, 선생님과 아이들 사이에 오갈 수 있는 최소한의 따뜻한 교감의 기회마저 그릇된 어른들 때문에 점점 변색되어 가더니 마침내는 이렇게 사라져 가는구나 싶어 안타까운 마음이 스칠 뿐이다.