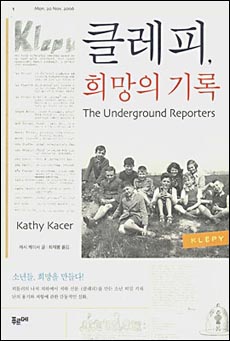

▲책 겉그림 ⓒ yes24

아이들의 상상력은 어른들의 세계를 뛰어넘는다. 어른들이야 현실 세계만을 생각하지만 아이들은 현실의 벽을 박차고 나선다. 신문의 사설 면만 보더라고 그렇고, 그림이나 시 같은 것을 봐도 아이들은 완전히 딴 세계에 살고 있다.

히틀러의 나치가 점령한 체코슬로바키아 남부 도시 부데요비체도 그랬다. 그곳에서 살고 있는 유대 어른들은 이전에 누렸던 자유와 일거리를 모두 박탈당했다. 심지어 그들이 소유한 재산까지도 모두 빼앗겼다. 참으로 암담하기 짝이 없는 체제였다. 그 암울한 기간이 언제나 끝날지 그들은 알수 없었다. 단지 괴로워할 뿐이었다.

그곳에 살고 있는 유대 아이들도 제재를 받기는 마찬가지였다. 1939년 6월에 이르러서는 유대인이라는 신분 때문에 학교에도 다닐 수 없게 되었다. 길거리에 돌아다니다가도 여덟 시 이후에는 모두 집으로 돌아가야 했다. 심지어는 유대 교회당의 공원조차도 금지당했다.

그렇지만 아이들은 상상의 세계에는 주저하지 않았다. 현실의 벽을 뛰어넘을 무엇인가를 갈구했다. 비록 아이들은 블타바 강 제방의 농장 주인인 보리세크가 제공한 놀이터에서 수영이랑 축구, 그리고 배구도 즐겼지만 무엇인가 새로운 것을 꿈꿨다. 그것이 바로 체코 말로 '뒷말'을 뜻하는 <클레피>라는 신문으로 탄생하게 만든 배경이다.

캐시 케이서가 쓴 <클레피, 희망의 기록>(최재봉·푸르메·2006)는 바로 그 신문에 얽힌 유대 아이들의 세계를 담고 있다. 특별히 '요한'이라 이름한 유대인 어린 아이를 중심으로 성장 배경을 그리고 있지만, 결코 거기에만 국한하지 않고 다른 세계를 보여주고 있다.

1940년 8월에 '루다 스타들러'라는 명민한 학생에 의해 처음 그 신문의 창간호가 나오게 된다. 물론 그것은 신문으로써 어떤 형식이나 내용이 턱없이 모자란 것이었다. 지면만 해도 3쪽에 불과하다. 하지만 그곳 놀이터에 몰려든 아이들은 모두 그 신문에 만족했고,그 신문은 1년 남짓한 시간을 걸치면서 33쪽으로 늘어났다. 물론 그때까지도 여전히 발행 부수는 1부뿐이었다.

세계 언론사의 어느 부분을 들춰봐도 그 신문에 관한 언급은 거의 없다. 더군다나 보기에 따라서는 낙서장에 불과한 조악한 신문에 불과하다. 그렇지만 그곳 유대인들 사이에서는 엄연한 신문이자, 그 이상의 기능을 지녔다. 그 때문에 매 신문이 나올 때면 그들은 너나 할 것 없이 독후감과 서명까지 남겼던 것이다.

@BRI@ 왜 그 신문은 유대인들 사이에서 그토록 폭발적인 인기를 누렸던 것일까? 그것은 히틀러의 협박 아래 유대인 공동체 나름대로 존립을 다지는 버팀목 역할을 했고, 동시에 유대인 공동체를 하나로 엮어줄 연결 고리와 같았기 때문이다.

1941년 가을이 되자, 히틀러는 유럽의 유대인들을 모두 죽이려는 계획을 세웠다. 그래서 요한과 그의 가족들을 비롯한 모든 부데요비체에 사는 유대인들이 아우슈비츠로 끌려갔다. 그때를 기점으로 <클레피>도 중단해야 했고, 어딘가에 숨겨야 했다.

그 뒤 1945년 4월 어느 날, 연합군이 나치를 제압했고, 요한은 15살의 몸으로 다시금 고향 땅에 돌아왔다. 하지만 그곳에는 그의 어머니와 아버지, 그리고 형은 없었다. 이미 아우슈비츠에서 모든 가족들과 많은 친구들이 유명을 달리했기 때문이다.

1989년 공산정권이 무너지자 요한은 마침내 고향을 방문한다. 18살의 청년기에 떠난 고국 땅을 60살이 된 노인으로서 다시금 밟게 된 땅이었다. 무엇보다도 요한은 <클레피>의 존재 유무를 확인하고픈 마음이 앞섰다. 그래서 그 신문의 발행인이었던 루다 스타들러의 누이 이레나를 찾아갔다. 놀랍게도 그녀의 집에는 창간호부터 22호까지 고스란히 남아 있었으니, 요한은 전율하고 또 전율했다.

"요한은 신문을 만든 이들의 목숨의 무게가 자신이 들고 있는 신문 기사들에서 느껴지는 느낌이었다. 루다의 사설과 스포츠 칼럼, 시, 그리고 칼리 히르시의 아름다운 그림도 있었다. 요한이 서서 한 발로 축구공을 차는 모습을 찍은 사진도 있었다. 착한 친구 베다가 쓴 기사도 있었고, 랍비 페르다와 요세프 프리시에 관한 농담도 있었다. 요한의 첫사랑이었던 툴리나의 사진, 그리고 형 카렐과 다른 친구들의 사진도 있었다. 신문이 살아남은 것은 기적이었다." (책 213쪽)

현재 체코 프라하의 유대박물관에 보관돼 있는 <클레피>는 전 세계인들이 관람할 수 있게 돼 있다. 히틀러의 나치가 점령한 그 극한 상황 속에서 어른들과 달리 아이들이 무엇을 생각하려 했는지, 유대공동체를 어떻게 묶어보려 했는지 그 숱한 사연들을 고스란히 엿볼 수 있다.

비록 <클레피>는 아이들끼리 손수 종이에 타자를 치고 약간의 사진과 그림을 곁들인 그야말로 초라하기 짝이 없는 종이에 불과하지만, 그래서 매호 발행 부수도 한 부뿐이었지만, 그것은 세상에 단 하나밖에 없는 가장 멋지고 훌륭한 신문이다.