【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

|

지난 대학교 생활 3년 내내 ‘자취할 곳’을 찾는다는 것은 여간 힘든 것이 아니었습니다. 대학은 서울에 있고 집은 지방에 있기 때문에 자취를 해야 하는 저의 숙명은 그렇게 시작되었습니다.

서러운 자취생활

대학교 들어와서 1년은 할머니 댁에서 통학을 했습니다. 버스, 지하철을 이용해 약 2시간이 걸리는데 오며가며 피곤이 쌓입니다. 만만치가 않습니다. 오전 8시까지 학교 가야 하는 날은 새벽부터 일어나야 했고 버스, 지하철에서 졸다가 정류장을 놓친 경우도 한두 번이 아니었습니다. 그래도 그때만큼은 지각 한번, 결석 한번 안 하고 부지런을 떨었는데 그것은 할머니 덕분이었습니다. 매일 아침밥을 챙겨주시고 일일이 빨래를 해주셨죠.

거리가 멀어 집을 옮겼는데 아는 분의 소개로, 한 교회 다락방을 얻었습니다. 무료로 살 수 있게 해주셨죠. 다락방은 옥탑방 같이 여름에는 찜통 같고 겨울에는 난방도 잘 안 들어와 이불을 돌돌 말아 추위에 떨며 자야 했습니다.

그래도 여름에는 조금 참겠는데 겨울에는 정말 힘들었습니다. 신영복 선생님의 <감옥으로부터의 사색>을 보면 감옥은 여름보다 겨울이 낫다고 하는데 역시 사람의 온기가 그리운 겨울은 혼자 사는 사람들에게 고됩니다.

또 혼자서 사는데 힘든 것은 벌레 때문이었습니다. 어디서 들어왔는지 팔짝팔짝 뛰어다니는 귀뚜라미, 다리가 많이 달려 보기만 해도 징그러운 돈벌레는 처음에는 기겁을 하고 도망갔었죠. 하지만 어느새 ‘그래, 너 나랑 맞장 뜨자’라는 기세로 잡아대기 시작해 이젠 제법 익숙(?)해졌습니다.

다락방에 좀도둑이 들어와서 물건을 훔쳐간 적도 3번이나 있었습니다. 비밀번호를 어떻게 알았는지 잘도 열었고, 처음에는 나 같은 가난한 자취생의 집에 훔쳐갈 게 뭐 있다고 대수롭지 않게 여겼죠. 그런데 지갑이며 책, 운동화까지 훔쳐가니 물건을 잊어버려 속상하다기보다는 그렇게 살고 있는 제 자신이 서러워 그때 참 많이도 울었습니다.

얹혀서 산다는 것

다음으로 집을 옮긴 것은 목동에 사는 이모 댁이었습니다. 딱한 조카의 사정을 들은 이모는 다른 집을 구하기 전까지 있으라고 했고 어떻게 하다 보니 얹혀 사는 것이 길어졌죠. 사실 집도 넓고 깨끗해 좀 버텨 보려 했지만 내가 다른 집으로 가는 것이 서로에게 좋다는 생각이 들기 시작했습니다.

이모의 딸 하나는 중학생, 하나는 저랑 나이가 같은 대학생입니다. 자주 티격태격하는 자매 사이에 끼어들기도 애매했고 분위기가 살벌할 때가 많았지만 참았죠. 저는 큰 아이와 같이 방을 썼는데 조금씩 트러블이 생겼습니다.

책상이 하나밖에 없어서 그냥 침대에 누워서 공부를 하거나 했는데 그런 것은 참을만했습니다. 정말 힘들었던 것은 성격 차이였습니다. 같이 방을 쓴다면 배려가 필요한데 자는데 옆에서 밤늦게까지 끝날 줄 모르는 남자친구와의 전화통화 소리. '꿈에서 만나'를 몇 번씩이나 말했는데도 끊을 생각을 안 합니다.

그 생활에 지쳐 언젠가부터 일부러 아침 일찍 나가고 늦게 들어오는 생활을 반복했습니다. 하지만 늦게 들어오는 것은 눈치가 보였고 역시 돈이 들더라도 혼자 나가서 살아야겠다고 다짐을 했죠.

|  | | | ▲ 고시원의 복도 | | | ⓒ 이진선 | 갑갑한 고시원 생활

당장 큰돈을 마련할 수가 없어 임시방편으로 고시원을 구했습니다. 고시원을 살다 나온 친구들은 절대 들어가지 말라고 했지만 별다른 방법이 없었죠. 그래도 가격이 조금 더 비싸더라도 남녀 사는 층이 구분되어 있고 조금은 쾌적해 보이는 곳으로 선택했습니다.

한 개그 프로그램에서는 고시원 얘기를 웃기게 풀어대던데 고시원에서 살아본 사람이라면 그 얘기가 마냥 웃기게만 들리지 않습니다. 밤늦게 텔레비전 소리나 음악 소리 등의 소음은 보통이고 한 대밖에 없는 세탁기를 자기 것 마냥 계속 쓰는 사람, 화장실에서 일을 보고 물도 안 내리는 사람 등 가지각색입니다.

사실 고백하자면 저도 지적을 받은 적이 두 번 있었습니다. 한국에 놀러온 일본 친구와 밖에서 늦게까지 놀다 마땅히 잘 때가 없어서 고시원으로 데리고 왔는데 갑자기 목소리가 높아진 것을 인식하지 못했죠. 또 한 번은 부엌에서 감 껍질을 쓰레기통에 버리지 않고 싱크대에 그냥 놓고 나왔을 때였습니다. “앗, 죄송합니다.”

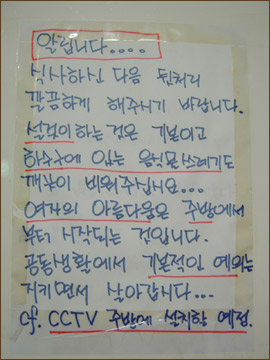

|  | | | ▲ 부엌에 붙어있는 메모지. 고시원에서 서로간의 배려는 중요하다 | | | ⓒ 이진선 | 고시원이 개인생활인 동시에 공동생활이기에 불편할 때가 있지만 이런 배려말고 더 안타까운 것은 같은 층에서 사는 사람들끼리도 인사 한번 안한다는 겁니다.

“조용히 해주세요”, “ 빨래 치워주세요” 정도의 말뿐이죠. 이런 모습은 갑갑한 고시원을 더욱 갑갑하게 만듭니다.

주말에 전셋집을 알아보러 다녔지만 역시나 돈이 부족하다는 것을 느낍니다. 서울에서 사는 친구들이 집에서 통학하는 것을 보면 그렇게 부러워 보일 때가 없었습니다. 엄마가 해주시는 따뜻한 아침도 그립고 엄마와 다퉜다고 투덜거리는 친구들의 이야기까지도 부럽습니다. 자취해야 하는 나의 숙명. 사람이 그리운 것 같습니다.

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고