【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

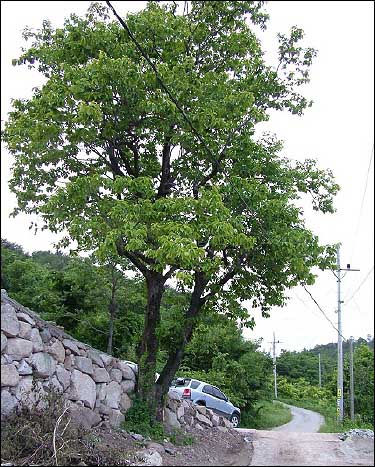

▲오른쪽 아래 차와 크기를 비교해보면 얼마나 큰지 알 수 있다. ⓒ 정판수

우리 집 감나무는 크다. 참으로 크다.

그 크기를 간단히 설명하자면, 둘레는 어른 둘이 손을 맞잡아야 할 정도이고, 높이는 얼추 십 미터에 접근한다. 그래서 감이 엄청나게 열리지만 십분의 일밖에 딸 수 없다. 손으로 놀릴 수 있는 장대로 올라갈 수 있는 높이가 그 정도밖에 안 되기에 수확도 그러하다.

우리 집 감나무는 그 크기만큼 넉넉한 마음을 가졌다. 그는 자기 품안에 많은 것들을 받아들인다.

우선 눈에 띄는 게 까치집이다. 까치들은 주인의 허락도 없이, 월세도 내지 않은 채 자꾸만 집을 키우더니 이제 제법 어엿한 저택을 확보했다. 뿐이랴, 세입자로서의 의무는 다하지 않고 권리만 누리려는지 감나무 마른가지와 잎사귀마저 가져다 쓴다. 그래도 감나무는 그 넉넉함으로 싫증내지 않고 그냥 자리를 내주고 있다.

박새는 더욱 심하다. 감나무 한가운데 구멍이 났는데 그 구멍 속에다 집을 지은 모양이다. 안을 들여다볼 수 없지만 뻔질나게 드나들며 먹이를 나르는 걸로 보아 아마도 새끼를 낳았나보다.

그러나 워낙 순식간에 왔다가 사라지기에 심증만 있고 물증은 없다. 나무의 입장에선 구멍 속에 집을 짓는 건 뱃속에다 불을 지르는 것이나 마찬가지일 텐데도 감나무는 아픈 시늉조차 하지 않고 박새들이 귀여운지 그저 빙그레 미소만 지을 뿐.

▲맨 꼭대기에 둥지를 튼 까치집 ⓒ 정판수

▲구멍이 뻥 뚫린 뿌리. ⓒ 정판수

▲하늘로 치솟아오르는 담쟁이덩굴. ⓒ 정판수

▲어느 틈에 자리한 이름 모를 버섯. ⓒ 정판수

감꽃이 필 때면 나비가 셀 수도 없이 날아든다. 그런데 정겨운 흰나비나 노랑나비같은 게 아니라 검은 빛깔로 떼지어 날아드는 제비나비라면 다르다. 제비라는 이름이 붙어 친숙한 느낌이지만 감꽃에 날아들어 달라붙어 있을 때는 징그럽다 못해 섬뜩하기까지 하다.

나무 주변을 새카맣게 에워싸는 나비를 보고 정겨움을 느끼는 이가 있을까.

그래도 감나무는 자기집을 찾아온 손님을 박대하지 않고 반갑게 맞이한다. 맛있는 꿀을 아낌없이 내주면서.

감나무는 이런 새와 곤충만 받아들이는 게 아니다. 식물도 마찬가지다.

담쟁이덩굴은 어느 새 어깨를 타고 올라와 있다. 아는 이의 말을 들으니 순수한 토종 담쟁이라는데 처음엔 조그만 게 ‘'설마'했는데 어느 틈에 밑둥치를 다 감을 만큼 올라왔다. 이제 얼마 안 있으면 곧 중심가지에 매달릴 것이고 감이 열리는 가지까지 뻗어 올라가는 건 시간문제인 듯싶다.

달라붙는 데는 버섯도 한몫 한다. 언제 어디서 날아왔는지 모르지만 호박 빛깔의 포자를 내려 저도 한 식구가 되려는 듯 자리를 잡았다. 아직은 포자만 보이지만 이제 곧 자루가 나오고 갓을 쓰면 저도 가족의 일원으로 당당히 목소리를 내려 할 게 뻔한 이치.

올봄부터는 감나무는 자신의 아랫도리의 일부분을 잘라야 했다. 마치 당뇨병 심한 할아버지가 끝내는 다리를 절단하고 마는 경우처럼 거의 가마솥 크기만큼 뿌리에 구멍을 내놓았다. 그 구멍 속으로 들쥐도 드나들고 뱀도 드나들고 ….

▲작년 가을, 주렁주렁 매달린 잘 익은 감들. ⓒ 정판수

나는 우리집 감나무에서 거룩한 성자(聖者)의 모습을 본다. 평생을 남을 위해 희생하면서 자신을 위해서는 아무 것도 남기지 않고 맨몸으로 돌아가는 그 모습을 말이다. 앞으로 얼마나 더 살아 있을지 모르겠으나 남은 기간 시간에도 다른 동식물들을 위해 아낌없이 헌신한 것이다.

우리 집 감나무는 참으로 넓은 덕을 지녔다. 감나무가 만약 사람이라면 그에게 가서 그의 덕을 배우고 싶다. 그 크고 넓고 높은 덕을. 만유(萬有)를 감싸 안는 덕을.

덧붙이는 글 | @ 달내마을은 경주시 양남면 월천마을에서 달 ‘月’과 내 ‘川’의 한자음을 우리말로 풀어 썼습니다. 예전에는 이곳이 ‘다래골(다래가 많이 나오는 마을)’ 또는 ‘달내골’로 불리어졌답니다.