|

강화부 외성 흰 성가퀴가 햇빛에 반짝거리고

아무래도 연암의 글을 인용하면서 시작해야 할 것 같다. "이윽고 문수산성에 이르러 산기슭을 돌아 나오며 바라보니 강 따라 백 리 사이에 강화부 외성의 흰 성가퀴가 햇빛에 반짝거리고, 무지개 발은 아직도 강 한가운데 꽂혀 있었다." 말 머리에 무지개가 뜬 광경을 적은 연암 박지원의 글 한 구절이다.

그는 지금의 김포시 통진읍의 '봉상촌'에서 자고 새벽에 출발하여 강화를 향해 가는 길이다. 봉상촌에서 강화로 들어가기 위해서는 서북쪽으로 김포평야를 가로질러 약 15리 정도를 가서, 지금의 강화대교 부근 문수산성 앞 나루에서 강화도 갑곶으로 건너가야 한다.

| | | ▲ 문수산성 북문의 홍예와 문루. | | | ⓒ 이용진 | | 연암의 이 문장을 읽는 순간, 무지개 한 쪽 발이 강화해협 한가운데 꽂혀 있는 장관을 상상하면서 문수산성을 다녀와야겠다는 생각을 했다. 지난 4월 석모도에서 있었던 시인축구모임 때 강화대교를 건너면서 조만간 한 번 문수산성에 올라가보겠다는 계획을 갖기는 했다.

문수산성은 강화대교를 건너기 직전 강화도의 갑곶진을 마주보고 있는 해발 376m의 문수산 서쪽 사면에 능선을 따라 쌓은 산성이다. 서해에서 한강으로 들어오는 외적을 막고, 또 한편으로는 강화도를 옹호하고 지켜주는 역할을 한 곳이다. 전체 길이 6km 가운데 해안쪽 성벽과 문루는 모두 유실되고, 산등성이를 연결한 4km 정도의 성곽이 본래의 것으로 남아있다. 문수산은 강화도로 건너가는 요충지로, 고려말 몽고군은 이 산에 올라 강화를 바라보고 건너려는 시도를 했다고 한다.

| | | ▲ 북벽에서 바라본 염하의 북쪽. | | | ⓒ 이용진 | |  | | | ▲ 북문과 강화해협. 그 너머가 강화도이다. | | | ⓒ 이용진 | | 프랑스군과의 일대 격전을 벌인 곳

산성의 명칭은 문수사(文殊寺)에서 유래하였으며, 갑곶진과 더불어 강화 입구를 지키기 위하여 1694년(숙종20)에 축성되었다. 취예루(取豫樓), 공해루(控海樓) 등 문루 세 곳과 암문(暗門) 세 곳이 있었으며, 2,173첩의 여장이 있었다. 취예루는 갑곶진 건너편 해안에 있어 강화에서 육지로 나오는 관문 역할을 하였다.

| | | ▲ 일부 구간에 성벽 복원공사가 진행중이다. | | | ⓒ 이용진 | | 1812년(순조12)에 대대적으로 중수하였고, 1866년(고종3) 병인양요 때는 프랑스군과의 일대 격전을 벌인 곳이기도 하다. 서구 열강들이 조선을 넘보던 1866년, 흥선대원군은 금압령을 내리고 프랑스 신부와 조선인 천주교 신자 수천 명을 학살하자 이에 대한 보복으로 로즈(Roze, P. G.) 제독은 프랑스 함대를 이끌고 강화도를 침입하였다. 문화재청 홈페이지에는 이때의 격전을 다음과 같이 상세하게 설명해 놓았다.

"1866년 9월 7일 프랑스군의 로즈 제독이 규리르호를 기함(旗艦)으로 하여 포함과 해방함 및 통보함 등 7척으로 600명의 병력을 이끌고 갑곶진에 상륙하여 이튿날 강화성을 점령하고, 18일에는 이곳 문수산성으로 침입하였다. 이때 문수산성에는 봉상시사 한성근(韓聖根)이 흥선대원군의 명령으로 광주의 별파군(別破軍) 50명을 이끌고 수비하고 있었다. 프랑스군은 작은 배가 성의 남문밖에 다달아 정박하였는데, 한성근이 이끄는 우리 수비군이 프랑스군을 기습하여 치열한 전투가 벌어졌다. 결국 무기의 열세를 극복하지 못하고 한성근은 후퇴하였는데, 포수 4명이 전사하고 2명이 부상하였으며 1명이 포로로 잡혔다. 프랑스군은 2명이 전사하고 25명이 부상하는 피해를 입자 성안의 민가 29호를 불살라 버렸다. 이 격전으로 해안가의 성벽과 문루 등의 시설이 파괴되고 성안이 유린되었다."

| | | ▲ 문수산성 암문. 위에는 6개의 장대석이 놓여 있다. | | | ⓒ 이용진 | | 직접 가서 보니 해안 쪽 성벽과 문루는 없어지고 마을과 논과 저수지가 들어섰고, 문수산 등성이를 연결한 성곽만 남아 있었다. 북쪽 성벽은 비교적 원래의 형태를 간직하고 있는 반면 산 정상 부근과 동남쪽 성벽 아래쪽은 초소와 군부대가 주둔하여 성벽을 제대로 살펴볼 수 없었고, 방치되어 있는 구간도 많았다. 산성 보수 공사가 진행되고 있었고, "문화재 보호를 위하여 성벽 위로 다니지 말고 등산로를 이용하라"는 표지판이 곳곳에 붙어 있기도 하였다.

그러나 안흥성처럼 군부대 철망 안으로 들어간 성벽은 보존 상태를 확인할 수 없었고, 성벽을 따라 다 돌아볼 수도 없었다. 결국 산림욕장 방면 등산로로 내려와 강화대교 쪽으로 걸어 나온 후 다시 남문을 확인해볼 수밖에 없는 형편이었다.

| | | ▲ 방형의 모습인 북문은 문루에 맞게 성벽이 조성되지 않고 좌우로 길게 축조되었다. | | | ⓒ 이용진 | |  | | | ▲ 문수산성 남문. | | | ⓒ 이용진 | | 참 좋은 울음 터로다

이제 처음으로 돌아가 문수산성 답사를 시작해보자. 강화대교를 건너기 직전, 문수산성 방면으로 머리를 돌려 해안을 따라 쭉 직진하면 산림욕장으로 들어가는 입구가 나오고, 그 앞을 지나쳐 계속 가면 당시의 성문 흔적을 나타내주는 홍예에 새로 문루를 올린 문수산성 북문이 나온다. 여기에서부터 성축을 따라 문수산성 등반을 시작하여 문수산 정상에 오른 다음 산림욕장 방면으로 내려오는 것이 좋다.

물론 반대 코스를 탈수도 있다. 그러나 그럴 경우 산을 오르면서 고도에 따라 변화하는, 강화해협을 거슬러 올라 임진강과 한강이 서해와 합수하는 모습을 제대로 감상할 수 없다. 한강과 임진강은 김포시 하성면 시암리에서 만난다. 여기서부터 김포시 유도(留島) 인근까지를 조강(祖江)이라고 부른다. 조강은 연미정 있는 곳에서 두 갈래로 갈라지는데, 한 줄기는 방향을 틀어 김포와 강화도 사이의 염하(鹽河)로, 또 한 줄기는 서해로 흘러들어 간다.

북문 문루에 올라 바라본 강화해협은 마치 넓고 깊은 해자(垓子) 같아 보였다. 그러나 땀을 뻘뻘 흘리며 북쪽 성벽을 따라 오른 산 중턱에서 조강 물줄기가 둘로 나뉘는 강머리를 바라보자 강화와 김포 사이의 염하는 세찬 흐름의 보여주는 도도한 강이었다.

| | | ▲ 문수산 정상에서 바라본 강화해협과 강화도. | | | ⓒ 이용진 | | 그러나 문수산 정상에 올라서서 사방을 둘러보자 그 물줄기는 다시 문수산 둘레를 감싼 깊고 넓은 해자가 되었다. 깊게 두른 해자는 한편으로는 절대 단절의 고독과도 같다. 강화도가 고립의 힘으로 버티었다면, 문수산은 고립 앞에 서서 고립을 한없이 바라보는 소멸이었다. 그 소멸은 없어진 것과 없어질 것, 그리고 그 둘의 접점에 선 막막한 숙명이나 쉽게 풀어지지 않는 과제와도 같았다. 문수산 또한 하나의 섬이었다. 그럼에도 그 '소멸' 위에서 나는 쉽게 내려서지 못하였다.

연암을 인용하면서 글을 시작하였으니, 다시 한 번 연암을 끌어들여 글을 맺는다. 연암은 연행길에 드디어 넓디넓은 요동벌이 시야에 들어오자 그 벌판을 바라보며 "참 좋은 울음 터로다. 가히 한 번 울 만하구나(好哭場, 可以哭矣)"라고 했다.

문수산 정상에 올라서니 그 말은 여기도 적합해 보인다. 동으로 김포벌판을 뛰어넘어 북한산과 서울로 건너가고, 북으로는 임진강을 건너 개풍군과 황해도 연백 일대에 닿고, 서로는 강화도를 건너며, 남으로는 인천 앞바다와 영종도에 이르는 이 파노라마를, 내가 거기에 선 순간, 의당 건물과 건물에 갇혀 지내다가 연암의 말마따나 "갑자기 넓고 훤한 곳에 터져 나와 손을 펴고 발을 펴매 그 마음이 시원할지니" 어찌 장쾌하다고 하지 않을 수 있을까. 나 또한 하나의 호곡장(好哭場)을 마음에 새긴다.

| | | ▲ 남문 문루의 전창과 수구. | | | ⓒ 이용진 | |

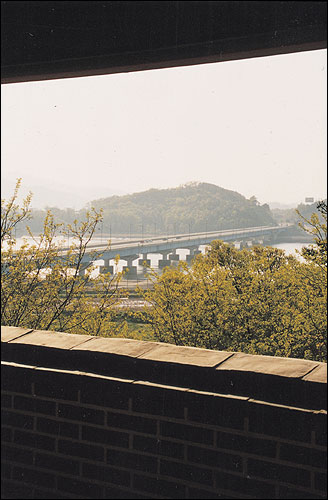

| | | ▲ 남문 문루에서 바라본 강화대교. | | | ⓒ 이용진 | |

덧붙이는 글 | <문수산성 가는 길>

서울방면은 신촌터미널이나 영등포, 지하철 5호선 송정역에서 강화도행 버스를 이용하고, 인천 방면은 인천터미널, 주안, 부천, 부평, 계산동 등지에서 강화방면 버스를 타고 강화대교를 건너기 직전 성동검문소에서 하차하여, 해안쪽으로 난 샛길을 따라 걸어 들어간다.

자가용으로 갈 경우, 올림픽대로를 타고 김포공항 방면으로 끝까지 가서 빠져나오면 김포방면 48번국도 진입로가 나온다. 강화도 방향으로 끝까지 가서 성동검문소를 지나자마다 우회전하여 1km 정도 들어가면 문수산성 산림욕장이 나온다.

※ 이 글은 한국토지공사 사외보 <땅이야기>에도 송고하였습니다.

|

|