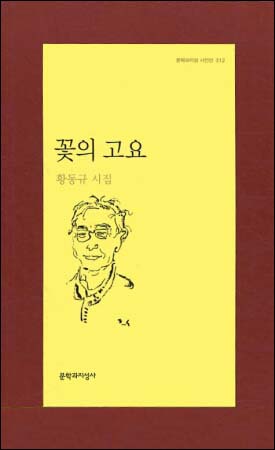

▲<꽃의 고요> 겉표지 ⓒ 문학과 지성사

특히 1982년부터 쓰기 시작하여 1995년에 종결된 <풍장> 연작시는 우리 문단사에 커다란 족적을 남긴 작품으로 평가받고 있다. 삶과 죽음의 문제를 다룬 '풍장'은 삶과 죽음을 단절적인 관계로 보지 않고 연속성 속에서 인간의 근원적인 면을 다루며 삶과 죽음의 경계를 지우고 자연과의 합일점을 찾으려 했다.

시인은 그의 문학이야기에서 '풍장'이란 시를 쓰게 된 이유를 말한 적이 있다. 그는 죽음을 통해 삶을 보면 삶이 더 절실해지고 간절해지고, 죽음을 통해 삶을 보게 되면 삶이 더욱 생생해지고 삶답게 살 수 있기 때문이라며, 그렇기에 '풍장'은 죽음을 위한 시가 아니라 삶을 위한 시라고 밝힌 적이 있다.

그런 면에서 이번에 상재된 <꽃의 고요>도 삶과 죽음의 문제를 다루고 있는 시편들이 있다는 측면에서 '풍장'의 연장선에 있다고도 볼 수 있다. 다만 그 죽음의 세계를 말할 때 시간과 공간을 뛰어넘는 시어들을 통해 고도의 상상력과 사유의 의미가 깊어짐을 볼 수 있다. 그 시편을 한 번 보자.

자꾸 졸아든다

만리포 천리포 백리포 십리포

다음은 그대 한발 앞서 간 영포.

차츰 살림 줄이는 솔밭들을 거치니

해송

줄기들이 성겨지고

바다가 몸째 드러난다.

이젠 누가 알려주지 않아도 알 것 같다.

영포 다음은 마이너스 포(蒲).

서녘 하늘에 해 문득 진해지고

해송들 사이로 바다가 두근거릴 때

밀물 드는 개펄에 나가 낯선 게들과 놀며

우리 처음 만나기 전 그대를 만나리.

- 영포(零蒲), 그 다음은? - 전문

처음 시를 읽다보면 시어의 낯섦에 당황하게 된다. 구체적인 시어인 백리포, 십리포에 갑자기 등장하는 영포와 마이너스 포. 만리포, 십리포가 구체적 세계를 의미한다면 한발 앞서 간 영포란 바로 죽음의 세계를 의미할 것이다. 그런데 거기에 갑자기 등장하는 마이너스 포란 무엇인가? 마이너스 포란 그럼 어떤 세계를 말하는가? 영포가 죽음의 세계라면 어쩌면 '마이너스 포'란 삶과 죽음의 경계를 뛰어넘은 시간과 공간의 세계라 할 수 있다.

그런데 이러한 상상력과 사유의 폭넓음은 예수와 부처의 대화 장면을 다루는 시에서 더 극대화되고 있다. 처음 시를 접하면 '이게 뭐야?' 하는 반응을 일으킬 수도 있다. 그만큼 시상 자체가 기발하면서도 파격이라 할까. 그런데 시들을 묵상하며 여러 번 읽다 보면 은근히 미소가 돌기도 한다. 짧은 시 한 편을 보자.

'요즘 멜 깁슨이라는 자가 만든

그대의 수난 영화가 가히 엽기적이라던데.

지금껏 나는 그대가 고통보다는

환희의 존재라고 생각했지.'

불타가 입을 열자 예수가 말했다.

'이른 봄 복수초가 막 깨어나

눈 속에 첫 꽃잎 비벼 넣을 때

그건 고통일까 환희일까?'

'막 시리겠지.'

- 고통일까 환희일까? - 전문

불타와 예수의 대화의 모습이다. 불타는 멜 깁슨이 제작한 예수의 수난을 다룬 영화를 보고 예수에게 친근한 친구처럼 가볍게 질문을 한다. 그러자 예수는 답변보다는 선문답 같은 질문을 한다. "이른 봄 복수초가 막 깨어나 / 눈 속에 첫 꽃잎 비벼 넣을 때 / 그건 고통일까 환희일까?" 이러한 질문에 불타는 그저 담담하게 "막 시리겠지"하고 답한다.

"막 시리겠지." 이 말엔 두 성인의 대화 속에 나온 결론치고는 어찌 싱겁다는 생각이 든다. 그러나 가만히 침잠하며 생각하면 그 느낌이 절로 솟듯이 다가옴을 알 수 있다. 독자는 여기에서 서로 다른 영역의 종교를 찾을 필요는 없다. 왜냐하면 시는 그 자체로 인식하고 느껴야지 거기에 이것저것 거창하게 덧칠하면 시의 맛이 떨어지기 때문이다.

시인은 시집 첫머리 서문에서 "이번 시집을 만든 지난 3년여는 <유마경>을 읽고가 아니라, 읽을 수 있는 마음의 상태를 엮은 기간이었다. 자아를 긍정해서 자아를 긍정하는 타인을 만나는 선(禪), 타인을 긍정해서 자아를 비우는 <유마경>, 이 속사정은 내가 때늦게 유마를 만났기 때문에 체득하게 된 것이다"라고 말하고 있다.

그러나 독자는 이 시집을 읽으면서 유마경이니, 불타와 예수의 대화를 통해 느끼는 사유니, 시공간을 뛰어넘은 시적 상상력이니 그런 것을 생각할 필요가 없다. 그저 시 속의 상황들을 머릿속에 그리며 조용히 읽으면 된다. 그러면 죽음과 삶도, 사랑도, 두 성인의 대화도 봄꽃처럼 다가올 것이다.