【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

|

|  | | | ▲ <모든 책은 헌책이다> 표지 | | | ⓒ 그물코 | 겨울로 접어드는 11월 중순의 제법 쌀쌀한 저녁. 신촌에 있는 헌책방인 '숨어있는 책'으로 걸음을 빨리 한다. 오늘 만나기로 약속한 사람은 '우리말 살려쓰기'와 '헌책방 나들이' 기사를 꾸준히 썼던 최종규 기자. 지난해 6월 펴낸 <모든 책은 헌책이다>에는 그의 헌책에 대한 사랑과 정성이 가득 담겨 있다.

하지만 아쉽게도 최근 책동네 커뮤니티 내부의 견해 차이로 현재 기사를 쓰고 있지 않은 그를 만나는 것은 얼마간 긴장되는 일이었다.

도서전시회 인터뷰를 위한 만남이었지만 가능하다면 그간의 오해를 풀고 싶었고, 개인적으로도 한번 만나보고 싶었던 그였다.

논쟁에서 이기는 32가지 방법

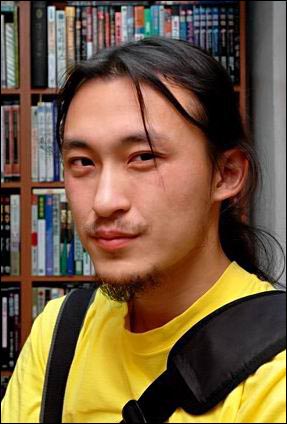

얼굴도 모르는 그였지만 헌책방 앞에 도착하자 바로 알아 볼 수 있었다. 길게 길러 하나로 묶은 머리와 제법 무성한 수염, 반팔과 반바지 차림에 검정 고무신, 옆에는 미 해병대가 탄다는 엄청나게 튼튼해 보이는 자전거와 속이 꽉 차 있는 커다란 배낭이 놓여져 있었다. 그가 바로 최종규 기자였다.

|  | | | ▲ 신촌의 헌책방에서 만난 최종규 기자. | | | ⓒ 심은식 | 그와 인사를 하는 동시에 어쩐 일인지 머릿속에서는 나도 모르게 '아!'라는 탄식과 함께 쇼펜하우어의 '논쟁에서 이기는 32가지 방법'이란 책 제목이 자동적으로 튀어나왔다. 하지만 나는 그 내용이 담긴 서랍을 다시 조용히 밀어 넣었다. 그리고 그에게 잠시 책을 골라도 되는지 물었다.

자연스럽게 그의 일상을 살펴볼 수 있고 마침 친구가 사다달라고 부탁한 책도 있었지만 일단 공감대를 형성하는 것이 대화하는 데 좀 더 편하리라는 생각에서였다.

책을 찾으며 어떻게 대화를 시작할지 고민하고 있는데 다행히 그가 먼저 다가와 한번 읽어보라며 권정생 선생님의 시집 <어머니 사시는 그 나라에는>을 권해주었다.

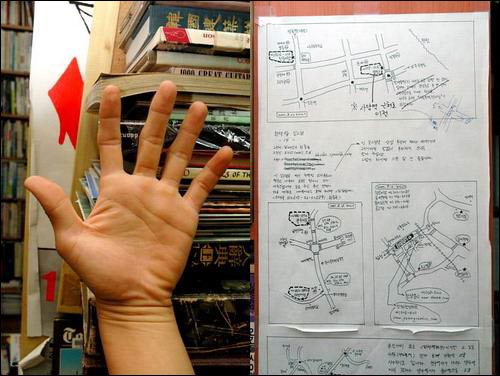

이후 다른 몇 권을 더해 책을 고른 후 사진을 찍다보니 서점 곳곳에 그가 손수 그린 다른 헌책방들의 약도가 붙어 있었다. 그림 그리기 좋아하고 책 많이 읽는 사람 중에 나쁜 사람은 없다는 편견(?)을 가진 나였기 때문에, 물론 고집쟁이나 괴짜는 상당히 많다, 좀 더 마음이 편해졌다. 서점에서 그의 사진을 몇 장 더 찍은 후 인터뷰를 위해 가까운 맥주집으로 자리를 옮겼다.

| | | ▲ 최종규 기자가 그린 헌책방 약도들과 최종규 기자의 손. | | | ⓒ 심은식 | |

취중진담

헌책을 주제로 시작한 처음 대화는 역시 매끄럽지 못했다. 그러나 그와 나의 특정한 관계의 불편함보다는 매체들의 뻔한 형식에 대한 불편함이 더 컸다. 예를 들어 왜 헌책방을 다니는가? 어느 헌책방이 제일 좋은가? 언제부터 헌책방을 이용했는가? 등등 그가 쓴 글이나 책을 슬쩍 훑어만 봐도 알 수 있는 것들을 굳이 와서 물어보는 것도 그렇고, 무엇보다 매체들이 헌책방에 대해 애정과 관심이 있어서 취재하는 것이 아니라 말 그대로 한번 써먹을 수 있는 기사거리가 되기 때문에 취재한다고 그는 불만을 토로했다. 결국 이번 인터뷰는 책보다는 저자 자체에 좀 더 비중이 실리게 되었다(독자들 또한 그러길 바랄 거라고 생각했다).

위에서 밝혔듯. 그의 얘기들을 들으면서 여러 가지로 공감하는 부분이 있었다. 책을 사랑하는 마음, 우리말을 바로쓰기 위한 노력, 이런 당연한 것들이 특별하게 여겨지는 사회적 분위기 등등에 대해 그는 열정적으로 이야기했다. 또한 그는 자신이 게시판에서 지적하고 개선을 요구한 사항들에 대해 편집부가 좀 더 진지하게 받아들여주기를 바랐다며 아쉬움을 나타냈다. 굳이 문제라면 그 바름이 다른 이들에게 과하게 여겨졌다는 것이 아닐까 싶다.

오해를 푸는 것은 결국 대화

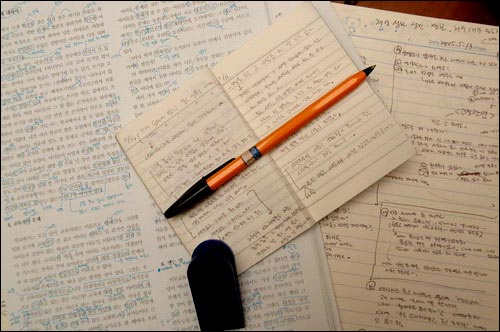

그의 이야기에 귀를 기울이고 서로에 대한 입장을 설명하는 동안 분위기는 훨씬 부드러워졌다. 그리고 차츰 공통된 주제를 찾을 수 있었고 나중에는 내가 편두통이 있다는 말에 정성스럽게 머리를 지압해주는 수고도 아끼지 않았다. 음식을 남기지 말자며 배가 불렀을 텐데도 음식을 남기지 않으려고 열심히 먹던, 대화 도중 꼼꼼히 메모를 챙기는 자세는 보기 좋은 젊은이의 모습이었다. 오해를 푸는 것은 결국 대화였다.

| | | ▲ 최종규 기자가 현재 작업중인 원고와 빼곡히 들어찬 메모들. | | | ⓒ 심은식 | | 최종규 기자에게 오마이뉴스를 떠난 이유를 묻자, 그는 과거 적은 원고료에도 정성들여 기사를 썼던 많은 이들이 현재 얼마나 남아 있는지 되물었다. 오마이뉴스의 외적 변화와 편집부의 기사처리 방식에 대해 그는 쓴소리를 아끼지 않았다. 그러나 그것은 옳고 그름의 문제보다는 이상과 현실의 낙차에서 오는 불가피한 입장의 차이가 아닐까 싶었다. 아는 것과 이해하는 것이 다르고 배우는 것과 느끼는 것이 다르듯 이러한 견해의 차이는 좁혀지기 쉬운 부분은 아닐 수도 있다.

변화란 두 가지 속성을 지닌다. 발전 혹은 변질. 그리고 그것은 대상과 시스템의 문제가 아니라 참여하는 사람들의 의지에 달려 있다고 나는 믿는다. 그는 얘기 도중 자신은 글을 보는 사람의 숫자보다는 이해해주는 사람의 숫자가 중요하다고 말했다. 그의 말처럼 많은 사람이 볼 때 그만큼 이해의 확률도 높아지지 않을까? 인터뷰를 마칠 때, 그가 정성들여 쓴 글이 더욱 많은 사람과 함께 나눌 수 있기를 바란다는 당부를 건네고 헤어졌다. 부디 그의 진심에 나의 진심이 닿기를 간절히 바란다.

| | 최종규 기자에 대하여 | | | |

최종규 기자는 대학교를 그만두고 우리 말-헌책방-책 문화운동을 하고 있다. 지금은 국어사전 엮는 일을 준비하며, 이오덕 선생님 원고를 갈무리하고 있다. 1998년에 가장 어린 나이로 한글학회가 주는 한글공로상을 받았고 <모든 책은 헌책이다>란 책을 냈다.

<모든 책은 헌책이다>는 지난 1992년부터 시작한 그의 헌책방 나들이를 모아 집필한 책으로, 헌책방이 가진 고풍스런 향기를 담아냈다. 저자는 40여 곳의 헌책방에서 만난 책과 헌책방 주인들, 그리고 헌책방이 지나온 날에 대한 이야기를 들려준다. 또한 서울 시내 및 전국의 헌책방들을 꼼꼼히 소개하고, 헌책방의 개점 시간과 책값, 판매 방법, 책 검색 방법을 면밀히 정리했다. (교보문고 도서 소개 참고)

최종규 기자의 개인 누리집 → http://hbooks.cyworld.com | | | | |

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고