▲남운 김지홍 ⓒ 전영준

시내에서 35호선 국도를 타고가다 상북면 경계를 막 지나면 '내원사 가는 길' 표지판을 만난다. 표지판이 가리키는 대로 사이 길로 접어들면 하북면 용연리, 거기 도로변의 한 단층집 이마에 걸려있는 간판이 이채롭다.

'남운서숙ㆍ南雲書塾'

書塾? 참 오랜만에 들어보는 말이다. '서숙'이라 하면 우리 근대사에 등장하는 서전서숙(瑞甸書塾), 명동서숙(明東書塾), 오치서숙(烏峙書塾) 등 한말의 민족교육기관 이름들이 떠오르지만, 2005년 오늘에 만나는 '書塾'이라는 말은 다소 생경하다. 문을 열고 들어서니 흰 수염을 늘어뜨린 웬 중늙은이가 환한 얼굴로 낯선 방문객을 맞는다.

'아, 이 이가 이 서숙의 숙장(塾長) 남운 김지홍(南雲 金地洪) 선생이구나.'

실내 사방 벽이 온통 알 듯 모를 듯한 글씨들로 빼곡하고, 몇 몇 모여 있는 사람들이 자아내는 기운이 예사롭지 않다. 書塾의 塾자가 '글방 숙'이니 '서숙'은 곧 글방일 텐데 흔히 어린아이들 모아놓고 붓글씨나 지도하는 여느 글방과는 사뭇 다른 분위기다.

숱한 기행 뿌린 영원한 자유인

남운 김지홍, 연치가 얼마나 되었을까? 아직 갑년은 채 멀었는지, 아니면 환갑고개를 사푼 넘었는지 도무지 가늠이 되지 않는다. '남운'이 지난 청장년시절 세상천지를 주유하며 숱한 기행(奇行)을 뿌리고 다닌 기인(奇人)이라는 소문은 이미 듣고 온 터이지만, 늘어뜨린 수염이 아니라도 웅숭깊은 눈빛하며 풍기는 기품이 범상치 않아 보인다.

'남운'은 상북면 소토리에서 태어난 양산 토박이다. 하지만 워낙 뜬구름처럼 바람처럼 세상을 떠돌아다닌 터라 고향에 머문 날 수는 얼마 안 된다. 지금에 이르러서야 안태고향 근처인 이곳에 터를 잡고 붙박이생활을 하게 되었지만, 이 글방이 문을 연 2003년 이전에는 아무 곳에도 뿌리를 내리지 않고 '동에 번쩍, 서에 번쩍'하는 자유인으로 살았다. 왜 그랬을까?

"그냥…."

선문답 같은 대답이다.

"처음 집을 떠날 때는 부모님께 '산삼을 캐러 간다'는 핑계를 댔지만, 산삼은커녕 산삼 잎도 보지 못했어요. 하기사 산삼이 보이지 않으니 잎인들 보일 리 있었겠소? 아무 목적도 없이 방향도 없이 무슨 특별한 철학을 지닌 것도 없이 아내도 자식도 다 팽개치고 산으로 달아난 거지. 산에 혼자 있으니 그냥 좋더군요. 까짓 산삼이야 나오든 말든…"

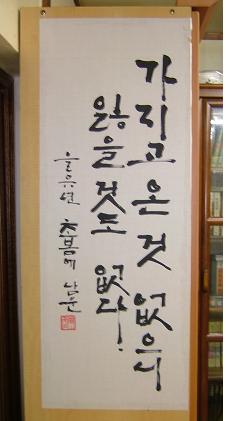

▲서실 벽에 걸린 이 글귀가 이 집 주인장이 어떤 사람인가를 말해 주고 있다. ⓒ 전영준

팔자에 없는 공무원생활 4년

'남운'의 방랑벽은 그가 군복무를 끝내고 고향으로 돌아온 1972년 겨울부터 용틀임을 하기 시작했다. 들리는 말로는 군대생활도 특수부대에서 특수임무를 수행하는 일을 했다고 하는데 그 부분은 본인이 함구하는 일이라 애써 캐묻기가 그렇다.

그건 그렇고 청년 '김지홍'이 대한민국의 남아라면 마땅히 치러야 할 국방의 의무를 마치고 고향이라고 돌아왔는데 시골이라지만 어중간한 반촌인 고향이 낯설기만 했다. 군대생활 3년에 속에 바람이 든 탓인지 모를 일이었다. 아무 것에도 정이 붙지 않고 그저 모든 것이 시답잖고 심드렁하기만 했다. 남들이 다 하는 취직도 생각 없고, 농사도 반 일꾼인데다 달리 특별히 할 것도 없어 마냥 집밖을 나돌며 부모님 속께나 썩여드리는 판국이었다.

그러던 차에 이를 딱하게 본 친구 아버지의 간곡한 설득에 공무원시험을 치르고 뜻밖의 공무원생활을 하게 되었다. 그때가 1973년 5월, 결혼도 하고 가정도 꾸렸다. 그러나 공무원은 그의 팔자에는 없는 일이었던지 한 4년간은 억지로 눌러앉아 있다가 그만 자리를 박차고 나와 버렸다.

"그 때 4년이 집사람에게는 가장 안정된 시절이었지요. 비록 돈은 궁했어도 마음은 편했을 테니까… 하기야 지금도 마음은 편할 거요. 곁에 있으면서 엉뚱한 짓만 하는 것보다는 지금처럼 아예 같이 있지 않는 것이 차라리 나을 것이니 말이오. 멀쩡한 사람을 공연히 생과부로 만든 것을 생각하면 측은지심(惻隱之心)이 들기도 하지만, 이제 와서 구차한 변명이 무슨 소용이 있겠소. 속절없이 세월은 흘러버렸고, 물은 거꾸로 되돌릴 수도 없으니… 내가 상당히 나쁜 사람이 된 것이지요."

그때부터 훌쩍 산으로 들어갔다가는 다시 집으로 돌아오고 그러다가는 다시 산으로 떠나기를 되풀이 하는 간헐적인 방랑생활을 하다가 1980년이 되면서부터는 행장을 챙겨 작심하고 본격적인 방랑길에 들어서 버렸다. 천태산, 영취산, 가지산, 천왕산… 그로부터 강산이 몇 차례 바뀌는 동안 이 산 저 산을 옮겨 다니며 산속 암자나 토굴생활의 온갖 기행이 이어졌다.

한창 혈기왕성하던 때라 거칠 것 없이 살아가는 이녁의 삶을 성가시게 하는 작자가 나타나면 상대가 경찰관이든, 절간의 중이든, 이름 모를 장삼이사든 가리지 않고 냅다 멱살잡이를 해 메다꽂아버리고는 또 어딘가로 훨훨 날아가 버렸다. 그러다보니 시골지서나 파출소 출입도 수월찮게 했다. 때로는 수상한 사람으로 오인을 받아 곤욕을 치르기도 하고…

"어느 곳을 가든지, 심지어는 산속에도 주인은 다 있더군요. 어느 날은 신고를 당하여 파출소에 호출을 당하고, 어느 날은 주인에게 쫓겨나고, 또 어떤 때는 산화경방요원의 철거명령이 떨어지고… 내가 거할 곳, 고작 두 평만 허락이 되면 되겠으나 그것을 살 이유도 없고, 살 돈도 없으니 아무데나 눈치껏 내 몸 하나 누이었다가 들키면 다른 곳으로 옮기고 또 들키면 다시 옮기다 보니 하루에 세 번 정도 이사를 하는 날도 있었어요."

그러니 그 삶이 얼마나 신산스럽고 고달팠을까? 그러나 그 방랑생활 동안 '남운'은 그저 부질없이 세월만 잡아먹었던 것은 아니었다. 산에 들기 전 이미 한학(漢學)과 서화(書畵), 그리고 경서(經書)에 두루 능했던 터라, 산속 '은둔거사(隱遁居士)'로 지낸 시절은 '남운'의 학문과 경륜이 날로 무르익어가는 시절이었다.

"靑出於藍을 꿈꾸니 '무릉도원' '선경'이 따로 없지요"

▲일필휘지, 붓놀림이 거침없고 시원시원하기 그지없다. ⓒ 전영준

차츰 소문에 소문이 꼬리를 물면서 그가 머물고 있는 암자나 토굴을 찾는 이들이 하나 둘씩 늘어났다. 때로는 '남운'이 직접 산을 내려오기도 했다. 한학에 있어서 내로라하는 인물들과 '남운'의 학문적 교류가 이어지면서 '남운'의 학문은 하루가 다르게 그 깊이를 더해 갔다.

이 때 '한국한시연구회'를 이끌고 있는 임계 김범수(霖溪 金範洙) 선생을 만났다. 서화(書畵)는 아주 어릴 때부터, 역학(易學)은 17세 때부터 공부했고, 그 동안 여러 시문(詩文)을 두루 섭렵했지만, 정작 시작(詩作)은 해보지 않았기에 '임계'로부터 작시를 지도 받기 위함이었던 것이니, 그로부터도 어느새 세월이 20개 성상이 흘렀다.

지금은 '남운서숙'의 교육강사로도 활약하고 있는 '임계 선생'은 '남운'을 두고 "남들은 10년을 공부하여도 못하는 한시를 불과 3개월여 만에 자작(自作)하는 놀라운 실력을 보여 탄복했노라"하고 술회한 적이 있다.

여기서 '남운'의 한시 한 수를 보자.

[登福泉庵 / 복천암을 오르며]

遠方山頂秀巖居 / 저만치 산정에 기암 솟은 곳

觀示挑梁無佛虛 / 도량을 쳐다보니 부처는 없네

雲深殘陰圍包寂 / 운심잔음은 정적을 휘감는데

來賓寒風客春諸 / 찾는 객은 찬바람 속 춘색뿐이네

- 1995년 3월, 화제리 복천암 등산 중에서 -

산속에 묻혀있으면서도 간간히 세상으로 나와 여러 차례 개인전과 각종 초대전을 열어 세상을 놀라게 했고, '한국문화예술연구회' 회원, '한국현대미술인협회' 회원, '한국한시연구회' 이사로 활약하는 열정을 보이기도 했다.

▲왼쪽 <淸風滿竹林> '맑은 바람이 대숲에 가득하다' ▲오른쪽 <繁花片片含秋淸 秋叢繞舍似陶家> '우거진 꽃 한잎 한잎이 가을의 맑음을 머금었다. 가을빛이 무더기로 집을 둘러섰으니 도연명의 집과 같다' ⓒ 남운 교본집(敎本集)에서

현재의 '남운서숙'에는 입회원서를 제출한 회원만 400명이 넘는데 흔적을 남기지 않고 '남운'의 문하를 거쳐 간 사람까지 다 치면, 하나의 거대한 학맥이 형성될 만큼 '남운'이 드리우고 있는 그늘이 넓고 짙다. 그런 그는 지금껏 무슨 재미로 살아왔을까?

"청출어람(靑出於藍)이죠. 전국시대의 유학자로 '성악설'을 창시한 순자(荀子)의 글 권학편(勸學篇)에는 '학문은 그쳐서는 안 된다(學不可以已)/푸른색은 쪽에서 취했지만(靑取之於藍)/쪽빛보다 더 푸르고(而靑於藍)/얼음은 물이 이루었지만(氷水爲之)/물보다도 더 차다(而寒於水)'라는 말이 있는데, 이 말은 '학문이란 끊임없이 계속되는 것이므로 중지해서는 안 되며 쪽(藍)에서 나온 푸른 물감이 쪽빛보다 더 푸르듯이, 얼음이 물보다 차듯이 스승을 능가하는 학문의 깊이를 가진 제자도 나타날 수 있다'는 말이지요. 내 문하에 들어온 이가 일취월장(日就月將)해 나를 능가했을 때의 기분이란 필설로는 형언 못합니다. '무릉도원'이나 '선경'이 따로 없어요. 덩실덩실 춤이라도 추고 싶은 심정이지요. 그래서 가르치는 것이 더없이 행복해 집니다. 나는 아마도 이 맛에 중독이 된 것 같아요."

여기까지 오느라고 이녁의 가솔들은 제대로 챙기지 못한 아쉬움이 크겠지만, 따르고 흠모하는 후학들이 구름 같으니 누가 '남운'의 지난 세월을 헛되다 하랴. 앞으로 스승을 앞지르는 후학들도 많이 배출되고 '남운' 자신의 학문에도 더욱 더 큰 정진이 있기를 빌어본다.

덧붙이는 글 | 전영준 기자는 경남 양산의 풀뿌리신문인 '양산시민신문'의 편집인입니다.