【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

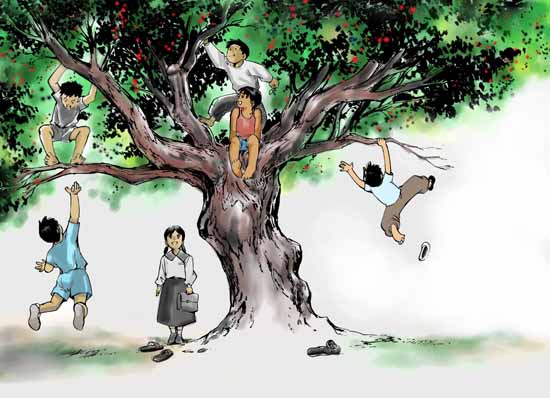

▲시퍼렇거나 붉은 것도 없어서 못 먹었답니다. ⓒ 석영수

1970년대 아이들은 심심할 새가 없었다. 다 이유가 있다. 아이들이 많기도 했거니와 세상에 지천으로 놀이가 깔려 있고, 놀이를 스스로 만들어서 놀았기 때문이다. 아무 물건이나 구부리고 오그리고 펴고 늘이고 줄여서 논다.

놀이거리는 오가는 길에도 널려 있었다. 길 자체가 놀이터다. 거기엔 질경이가 있고 하눌타리가 있다. 독자갈(돌멩이)도 있다. 공기놀이도 즐겼다. 고니도 있었고 장기도 일찌감치 배웠다.

풀과 나무, 바위와 냇가, 호박벌과 나비 그리고 새, 지붕과 고샅 담벼락, 모난 것은 모난 대로 둥글면 둥근 대로 쓸모가 있다. 토끼 한 마리와 염소가 친구였다. 닭과 돼지 또는 소가 동무였다. 소 등에 타보기도 하고 염소와 개를 일부러 쌈박질을 시켜 보기도 했다. 닭싸움 구경하는 것도 재미가 쏠쏠했다. 냇가에 자맥질하는 오리를 돌팔매질로 대가리를 맞혀 즉사시켰다.

시골 아이들을 말릴 사람은 아무도 없었다. 단 둘만 모여도 재장(장난끼 많은 행동)이 발동하여 뭔가 일을 벌이지 않고는 못 배겼다. 제비가 집을 지으면 놀부 심보가 살아나 일부러 새끼를 꺼내 다리를 부러뜨렸다가 치료해 주기도 했다. 얼마 남지 않은 '아까징끼'는 그래서 금세 없어지기도 했다.

동무가 이뿐이던가. 메뚜기, 여치, 풀무치, 베짱이, 사마귀, 지렁이와 거미, 매미가 같이 놀았다. 늘 우릴 반겼다. 보릿대로 여치 집을 만들어 곤충을 집어넣고 밥이 될 만한 야들야들한 풀을 갉아 먹게도 했다. 철사를 구부려 파리나 지렁이, 밥알을 꽂아 냇가에 담가놓으면 피라미가 종류별로 까딱까딱 억새로 만든 찌를 간드러지게 건드렸다. 풀숲이나 연못으로 나가 풀씨 몇 개 뽑아서는 까딱까닥 흔들어주면 개구리가 풀 낚시에 걸려들곤 했다.

겨울엔 대나무로 화살촉을 만들어 겨릅대에 끼워 참새를 잡는답시고 동네를 쓸고 다녔지. 꼴 베러 가서는 낫 꽂기를 하고 돌아오는 길에 풀을 묶어 지나가는 사람 다리에 걸리도록 덫을 놓기도 했다. 개구리 똥구녁에 바람을 불어 넣기도 하고 뱀을 못살게 구는 것도 일가견이 있었다.

여름엔 냇가에서 다이빙을 즐기는 통에 몇 아이는 머리가 까져 하얗게 머릿속이 드러나는 경우도 있었다. 그 뿐만이 아니다. 초등학교 들어가기 전 한 여자 아이를 방에 데려와 대여섯 아이들이 한번에 올라타는 못된 짓도 서슴지 않았다.

여자아이들이 양철 물동이에 물을 길러 가면 살살 따라 가다가 배꼽을 간질여 넘어뜨리기도 했다. 돼지 거시기를 부지깽이로 찔러보기도 했다.

반딧불이가 밤을 밝히면 소똥냄새 나는 개똥벌레를 잡아들고 밤 거리를 허다하게 돌아다녔다. 날씨가 쌀쌀해지면 냇가에서 미리 흰 차돌 두 개를 주워와 어둠 속에서 딱딱 부딪혀 불꽃이 뛰는 것을 보고 마냥 신기해했다.

나무와 바위를 오르내리며 놀았던 시절 언제였던가. 놀이는 한도 끝도 없었다. 놀이가 일이요, 일이 놀이였다. 가물가물하지만 아련한 추억이 굴비 몇 두릅으로도 부족하리라. 아이들에겐 그 때가 천국이었다.

▲버찌 ⓒ 김규환

배는 고팠지만 결코 서럽지 않았다. 서러운 생각도 나지 않게 코를 질질 흘리며 마냥 즐겨 놀았던 아이들은 연중 바빴다. 봄, 여름, 가을, 겨울. 사시사철 허기진 배를 채우려 산과 들, 집 주위를 맴돌았다.

가을철엔 장구밥, 깨금(개암), 팥배, 아그배, 머루와 다래, 으름, 포리똥(보리수), 정금, 산밤 따서 먹고 겨울로 접어들면 홍시를 필두로 고욤과 칡, 마, 고구마, 고드름을 먹었다. 봄엔 진달래로 시작해서 삐비, 찔구, 띠뿌리, 칡깽이, 아카시아 꽃, 매콤한 고수, 냉이뿌리와 잎을 캐고 뜯어 먹었다. 메꽃 뿌리도 구워서 즐겼다.

이름에 걸맞게 여름엔 열매가 지천이다. 여름철에 우린 산과 나무를 자주 오르내렸다. 뽕나무 열매 오디를 따고 산딸기를 먹고 앵두 따먹고, 까만 버찌를 입에 물고 살았다. 잠시도 쉬지 않고 하이에나처럼 먹잇감을 찾아 쏘다녔으니 움직이는 사이 허기는 더 몰려왔다. 보리 꼬실라 비벼 먹고 밀 껌 먹고 개구리 뒷다리와 쓰디쓴 약초 뿌리와 나물을 캐서 먹었다.

철이 없다고는 하나 철마다 무엇을 먹여야 하는지 훤히 꿰뚫고 있는 아이들은 식물도감이 필요 없을 정도로 자연에 빠삭했다. 자주 빛 감자 꽃 필 무렵 감자로 연명하다시피 했던 때는 보릿고개다. 일년 중 가장 힘든 시기인 보릿고개가 다가오면 어른들은 식구들 먹일 식량 걱정과 농사지을 염려로 얼굴이 펴지질 않았다. 아이들도 매한가지로 한없이 배고팠던 때이기도 하다.

초등학교에 있는 벚나무는 소사아저씨가 농약을 치는 통에 따 먹을 수 없었다. 한 번은 나 홀로 왕복 십리 산골짜기로 주전자 들고 버찌 따러 갔다가 집 나온 벌을 밟는 통에 죽을 뻔한 일도 있었다.

마을엔 벚나무가 네 그루 있었다. 두 당산에 각 한 그루와 공동 우물인 샘에 한 그루 그리고 동각(洞閣)에 한 그루가 마을을 지켰다. 당산에 있던 나무는 버찌가 익어도 왠지 달지도 않고 꽝꽝했고 쓴맛만 가득했다. 특히나 당산과 철룽에는 금줄이 걸려 있어 우리가 접근할 수 없었다.

맨 먼저 우물가에 심어진 벚나무에 버찌가 파랗게 영글면 그 자리로 몰려들었다. 징검다리를 건너는 아이들 발걸음은 무척 빨랐다. 버찌가 익으려면 열흘은 있어야겠다. 푸른 기운이 가시지 않아 겉만 붉으스름하다.

“야! 범(버찌) 익었냐?”

“한참 멀었다야.”

“근디 뭐할라고 매달려 있댜?”

“시잘 데 없는 소리 말고 올라왐마.”

무슨 맛으로 먹었던가. 입안이 궁금해서 나무에 올라 푸르댕댕한 열매를 따서 씹어 본다.

“야 한나 꺾어서 내려봐야.”

“아따 쓴 거. 퉤퉤. 못 묵겄다.”

쓴 버찌 맛만큼 독한 게 없다. 씁쓸하다기엔 뭐하고 쌉싸래하다고 말하기도 어색하다. 괜히 먹었다 싶게 지독히 쓰기만 하다. 오디라면 덜 익어도 시큼한 맛에 따먹는다지만 붉어져도 단맛보다 쓴맛이 더한 버찌는 왜 그리 맛이 없던지. 입안에 고였던 침이 사라지게 하는 기분 나쁜 맛이 버찌 설익은 것이다.

그래도 아이들은 흔들어도 결코 바닥으로 떨어지지 않는 파랗거나 붉은 열매를 미끄러운 가지 끝까지 가서 한 가지 꺾든가 자루 째 따먹는 아이들은 우물가에 있던 버찌가 익기도 전에 야금야금 축을 냈다. 까맣게 익기를 기다리는 건 고양이에게 생선을 앞에 두고 지키라는 것과 마찬가지였다.

“야 한송이 내릴 텡께 받아라.”

“그려 띵겨봐.”

“자 떤진다.”

“아따매 샘에다 빠쳐불면 나보고 어떡하라고?”

“긍께 잘 받아야제.”

던진 가지가 춤을 추며 우물 안으로 들어간다. 아이는 우물에 손을 넣어 꺼내니 반소매 옷도 젖는다. 그래도 위에 벌써 가지마다 한 명씩 다섯 명이 올라가 있으니 밑에서 던져주는 거나 주워 먹어야 한다. 그렇게 며칠이 지났다.

▲병 걸린 것처럼 입술이 푸르댕댕. 옷도 물들었다. ⓒ 석영수

이제 아이들은 학교 갔다 오면 동각으로 왔다. 꼴 베어 놓고 작두로 썰지도 않고 소에게 대충 던져주고 동각으로 모인다. 이 축제의 현장에는 학교에 들어가기 전 아이들과 초등학생들이 어울렸고 남녀를 가리지 않는다. 나무엔 온통 까만 버찌와 아이들 예닐곱이나 주렁주렁 매달려 있다.

그 한 나무에 곡예를 하듯 올라타서는 꼭지를 따서 서너 개 입에 물고 둘둘 혀를 굴리면 씨와 과육이 분리된다. 씨를 바닥으로 툭 뱉어버리고 따기를 계속한다. 오르고 또 오르다 지친 어린 아이들은 위에서 나뭇가지를 한번 흔들어주기를 학수고대한다.

참을성 없는 아이는 집에 달려가서 간짓대를 가져와 툭툭 쳐보지만 긴 대를 스스로 이기지 못하고 뚫어져라 위를 쳐다보고 있다. 이 때 누구라도 발을 몇 번만 굴려주면 좋으련만….

“옵빠!”

“알았어. 야! 흔든다.”

“카만 있어봐.”

발로 툭툭 차자 나무가 통째로 흔들렸다.

“야! 살살 흔들어라.”

윗가지를 잡고 끝에 매달려 발길질을 해대자 후두둑 후두둑. 바닥에 까만 버찌가 쫘악 깔린다. 코흘리개 아이들이 우르르 몰려들어 서로 주우려고 야단법석이다. 멀리 뻗친 남쪽 두 가지는 모를 심어둔 논 위에 있었는데 버찌가 우박처럼 내리자 통통 소리 요란하다. 소낙비 마냥 쏟아지자 콩콩 물이 튀고 거품이 일었다 사라진다. 꼬마들은 고무신을 벗고 무논으로 들어가 줍기도 했다.

풀숲에서 주워 대여섯 개를 한번에 넣고 수박씨 날리듯 뱉고는 또 줍는다. 잘 익어도 마냥 달지만 않고 쓴맛을 남기는 버찌를 한참 나무에 올라 따먹고 아래에 떨어진 걸 찾다가 지치면 동각 정자(亭子)에 모여 말 타기도 하고 고니와 장기를 즐겼다.

그럴 때면 아이들 입술과 웃옷은 푸르댕댕 파랗게 물들었다. 누런 이와 빨갛던 혀도 자줏빛으로 변해있었다. 보름 동안 벚나무를 타고 놀았던 초여름 아이들만의 잔치는 해마다 이어졌다.