▲부겐베리아 핀 게스트하우스 정원 ⓒ 최성수

남조 풍정도의 행복한 풍경을 구경하고 돌아온 날 오후 갑자기 하늘에서 빗방울이 떨어지기 시작합니다. 여행자에게 비는 쓸쓸함이면서 그리움입니다. 비 오는 날은 그저 지나온 여행길을 돌아보는 일이 전부이니까 말입니다.

▲양인가(洋人街)의 풍경 ⓒ 최성수

게스트 하우스 앞 작은 의자에 앉아 마당가에 핀 부겐베리아가 비에 젖는 모습만 하염없이 바라보고 있는데, 몸집이 제법 튼실한 젊은이가 찻물이 가득 든 병을 들고 다가옵니다.

“비 오는 대리에서는 아무 할 일도 없어요.”

작년 연말 라오스에서 왔다는 그 친구는 벌써 6개월째 여행 중이라고 합니다. 다니던 회사를 그만두고, 자신의 인생을 다시 돌아보기 위해 여행 중이라는 그는 빗줄기처럼 나직나직한 목소리로 자신의 여행담을 들려줍니다.

라오스 사람들의 친절한 마음씨부터, 떠듬떠듬 서툰 라오스 말로 다닌 여행 이야기는 재미있으면서 안쓰럽기도 합니다. 버려야 할 무엇, 돌아보아야 할 어떤 문제가 있기에 저렇게 긴 여행을 해야 할까 하는 마음 때문입니다.

그러나 사람이 어떻게 다른 사람의 심리적 상태까지 다 파악할 수 있겠습니까? 그저 긴 여행길에서 그가 무엇인가를 조금이라도 깨닫기를 바랄 뿐입니다.

그 친구의 말을 듣다 나는 또 고개를 들어 정원과 그 너머의 창산을 바라봅니다. 정원에는 여전히 부겐베리아 꽃이 비에 젖고 있고, 창산은 빗줄기에 가려 아득합니다.

아득하고 아득한 그 너머에 무엇이 있을 것이라고 믿고 걸어가고 있는 것이 우리네 삶일지도 모릅니다. 가 보면 거기 또한 지금 이곳과 별반 다르지 않을 테지만 말입니다. 그리고 그런 일상적 걸음에서 벗어나 보는 것이 여행이겠지요.

낮은 바람이 부겐베리아 꽃잎을 더 붉게 스치고 지납니다. 우리가 세상의 숱한 길에서 스치고 지났던 이름도, 얼굴도 기억조차 없는 어떤 사람처럼 그저 잠시 세상의 모든 것들을 스치고 지나가는 저 비, 빗줄기.

▲서울 식당, 식당 앞으로 상가들이 늘어서 있다. ⓒ 최성수

한참동안 빗줄기를 구경하다가 우산도 없이 캄캄한 길을 지나 백족 식당에서 저녁을 먹습니다. 백족 식당의 풍경은 어린 날 아슴푸레한 기억처럼 푸근하기 그지없습니다.

더 이상 흐릴 수 없도록 낮은 촉수의 백열등이 켜진 식당은 나이 젊은 부부가 운영하는 곳입니다. 음식 재료를 진열장에 넣어 놓고, 그 중에서 골라 요리를 시키면 됩니다. 사투리가 워낙 심해 중국어를 잘 하는 송희도 말이 잘 통하지 않는답니다. 그래서 내가 그저 만만한 감자와 가지 따위를 가리킵니다. 아주머니가 알았다는 듯 고개를 끄덕이고, 송희가 볶아 달라고 하자, 아주머니는 가리킨 재료들로 뚝딱뚝딱 하더니 금세 몇 가지 요리를 만들어 내옵니다.

불면 날아갈 듯한 밥에 우리 구미에 잘 맞지 않는 반찬들이지만, 우리는 모두 맛있다는 듯 먹어치웁니다. 음식의 맛보다도 환하게 웃으며 상을 차려 내온 부부의 마음, 그 인정에 끌린 탓입니다. 그 인정은 마치 어린 날 진종일 눈밭에서 놀다 돌아온 나에게 아랫목에 묻어 두었던 밥사발을 꺼내 주시던 어머니의 모습과 비슷해 보입니다.

알고 보니 그들 부부는 남편이 더 어린 연상연하 커플이랍니다. 어쩐지 처음부터 남편이 훨씬 어려 보였습니다. 우리가 “아하, 그랬구나” 하며 웃고, 손뼉을 치자, 우리의 말을 알아듣지도 못하는 그들 부부도 고개를 끄덕이며 웃어줍니다.

▲대리 고성 안의 카페. 고풍스런 모습이 인상적이다. ⓒ 최성수

식사를 마친 후 우리는 웅덩이 군데군데 패인 길을 걸어 대리의 골목을 둘러봅니다. 오늘이 대리에서의 마지막 밤이라, 그냥 넘어가기 서운한 마음이 들어서입니다.

호국로 거쳐 양인가에 이르니 비가 잠깐 그칩니다. 양인가에는 평소 밤이면 길 가득 들어차던 포장마차가 겨우 두 셋 뿐입니다. 비가 와서 포장마차도 오늘은 쉬는가봅니다. 그 한 집에 앉아 양(羊)꼬치구이를 몇 개 먹어봅니다. 짜고 질긴 꼬치구이는 특별히 구미를 당기지 못하는데, 자꾸 꼬치 굽는 연기만 나를 따라 날아옵니다. 오늘이 대리에서의 마지막 밤이라는 것을 연기도 아쉬워하며 내게 달라붙는 것 같습니다.

몇 해 전 떠났던 실크로드 여행길, 트루판에서 먹었던 양 꼬치구이가 생각납니다. 크기도 도톰하고 부드러우면서 맛도 그만이었던 그 양 꼬치구이는 내가 중국에서 먹어 본 최고의 구이였습니다. 포도 덩굴이 드리운 가로수 그늘에서 먹었던 그 양 꼬치구이의 맛이 자꾸 그리워지는 것은 오늘 밤 대리에 비가 내리기 때문입니다. 대리 고성에 비 내리면 인적은 드물어지고 마음은 더 덧없어지기 일쑤이니까요.

▲부겐베리아 핀 어느 집의 모습 ⓒ 최성수

비는 고성 오래된 처마를 스치고, 좁은 골목 반질반질한 바닥돌 위를 구릅니다. 제가 갈 곳이 어디인지 이미 다 알고 있다는 듯, 갈 곳 모르는 나를 놓아둔 채 불빛에 어룽대는 빗줄기는 바쁘게 바쁘게 달려갑니다.

우리는 그런 길을 걸어 어느 카페에 들어가 맥주를 몇 잔 마십니다. 카페 창 밖으로 처마에 듣는 빗방울 소리가 마음을 더 차분하게 만듭니다. 세상의 어느 먼 끝에 와서 홀로 술 한 잔을 마시는 듯합니다.

돌아오는 길, 늦은 밤의 불빛 속으로 빗줄기가 점점 거세집니다. 아무도 없는 고성의 골목길을 마구 달려 돌아와, 밤새도록 창문을 두드리는 빗소리를 헤며 잠이 듭니다. 그 빗소리는 마치 꿈인 듯, 혹은 현실인 듯, 내 머리맡에서 밤새 속살거리고 있습니다.

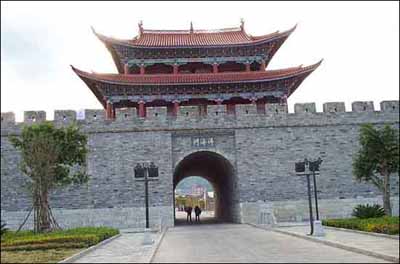

▲얼하이 문. 대리 고성으로 들어가는 여러 문중의 하나. ⓒ 최성수

아침, 제법 찬 기운이 느껴지는데, 아직도 비는 쉬지 않고 내립니다. 나는 게스트 하우스에 있는 식당으로 가니, 뚜껑도 없는 난로에 숯불이 환합니다. 불을 쬐다 켜져 있는 컴퓨터 앞에 앉아 오랜만에 내게 온 메일을 읽습니다.

그 메일 중 하나 때문에 그 아침 마음이 짠해 집니다. 오래 전 제자가 보낸 메일은 한동안 소식 전하지 못한 그 아이의 사정을 빗물처럼 전해주고 있습니다. 남편과 헤어지고 혼자 살게 되었다는 그 아이, 너무 일찍 결혼을 했었다는 구절에 이르러 내 마음이 젖어듭니다.

세상에서 받은 그 아이의 상처가 빗줄기를 타고 내 마음으로 전해지는 것 같습니다. 나는 그 아이의 결혼식에 가서 축하를 해주기도 했고, 아이가 태어났을 때는 축시를 써주기도 했습니다. 고등학교를 갓 졸업했을 무렵, 그 아이는 대학로 뒷골목에서 해직된 나 때문에 울먹이기도 했었습니다.

그 순결하고 순수한 마음이 오늘 아침 세상의 빗줄기에 상처로 스며드는 것이 아닌가 하는 생각을 합니다. 고개를 돌려 정원을 바라보니, 밤을 지킨 부겐베리아 붉은 꽃잎이 아직도 비에 젖고 있습니다.

제자 아이의 마음이 저 부겐베리아 꽃빛깔일까 하는 마음도 들었습니다. 창문 너머 부겐베리아 붉은 꽃잎 하나가 그 아이의 마음처럼 선연하게 지고 있습니다.

▲대리 고성 안의 거리 ⓒ 최성수

아침을 먹고 빗줄기 속에 길을 나섭니다. 대리를 떠나는 길입니다. 나는 흐린 빗줄기 속으로 사라지는 대리의 풍경들에게 작별을 고합니다.

피었다 스러지는 벚꽃들이여, 안녕! 나의 존재와 무관하게 여전히 오늘도 내일도 열고 닫힐 대리의 상점들도 안녕! 세월이 닳도록 스쳐 지나간 고성 옛집의 처마들도, 얼하이 호수의 깊고 푸른 물살도 안녕! 그리고 무엇보다도 내가 대리에서 만난, 어쩌면 다시는 얼굴 마주 대하지 못할 사람들, 모두들 늘 안녕하길!

돌아보니 흐린 빗줄기 속에, 오래 그 자리에 남아있던 대리의 풍경들은 낮게 낮게 가라앉고 있습니다.