큰사진보기

|

| ▲ 서울시 무연고 사망자 공영 장례 절차 중 서울시립승화원에서 고인을 화로로 봉송하고 있다. |

| ⓒ 나눔과나눔 | 관련사진보기 |

얼마 전 서울시 무연고 사망자를 위한 공영장례에 70대 노부부가 참여했다. 고인은 1950년생, 75년의 삶을 사셨고, 가족들과는 20여 년 전부터 연락하지 않고 지냈다. 고인의 부모는 오래전 돌아가셨다. 배우자와 자녀도 없었다. 법적으로 고인의 장례를 할 수 있는 사람은 형제·자매 뿐. 그런데 이들의 나이도 칠팔십 대다. 게다가 서울이 아닌 부산 등 경남 지역에 살았다. 노인이 노인을 장례해야 하는 상황. 고령으로 몸이 아프고 거동도 불편한 이들은 시신을 서울시에 위임할 수밖에 없었다.

그래도 동생인 70대 노부부는 고인의 마지막 가시는 길은 지켜봐야 한다는 마음에 서울시 공영장례에 참여했다. 부산에 살고 있어서 서울 지리를 모르는 노부부는 혹시나 늦을까 하는 마음에 화장 전날 서울역에 도착해 인근에서 밤을 새웠다. 새벽 일찍 서울시립승화원에 도착해 장례식을 기다렸다. 피곤한 몸에 장례를 할 수 없는 현실이 더해지면서 노부부의 눈물은 멈추지 않았다.

초고령화 사회를 앞둔 한국. 노인이 노인의 장례를 책임져야 하는 일이 늘어나고 있다. 미혼(이혼)에 자녀 없는 고령 사망자들의 장례는 결국 마찬가지로 고령인 형제가 책임져야 한다. 하지만 수입이 마땅치 않고, 건강이 좋지 않은 고령의 형제가 그러기는 쉽지 않은 일이다.

고령의 무연고 사망자 꾸준히 증가

큰사진보기

|

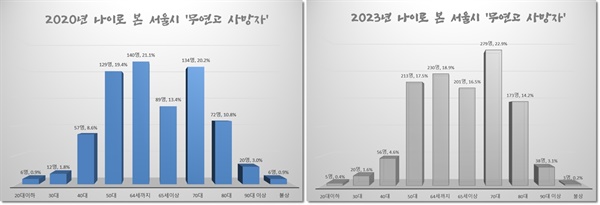

| ▲ 나이로 본 서울시 무연고 사망자 2020년과 2024년 나이로 본 서울시 무연고 사망자를 비교해 보면 65세 이상 노인의 증가가 선명해 보인다. |

| ⓒ 나눔과나눔 | 관련사진보기 |

지난 4년 동안 서울시 무연고 사망자 중 65세 이상 노인 비율은 47.4%에서 56.7%로 9.3%P나 증가했다. 반면 40세부터 64세까지의 중장년 비율은 49.0%에서 41.0%로 8%P가 감소했다.

증가한 노인 비율을 세부적으로 살펴보면 80대가 3.4%, 70대가 2.7%, 60대가 3.1%로 80대 노인 비율의 증가율이 눈에 띈다. 이를 증가한 인원 수로 살펴보면 80대가 101명, 70대가 145명, 60대가 112명씩 증가했다. 증가 인원은 70대가 가장 높았다.

서울시 무연고 사망자 중에서 70대와 80대 고령층이 꾸준히 증가하는 현실을 통계에서도 확인할 수 있다.

다사사회, 공영장례 통한 장례 복지 필요

최근 고독사와 함께 무연고 사망자와 같은 죽음이 새로운 사회 문제로 부상하고 있다. 하지만 이에 적절하게 대응할 지원 체계와 보편적인 사회보장제도는 제대로 마련되어 있지 않다. 향후 고령화와 사망자 수 증가로 인한 인구 변화로 공영장례와 같은 장례 복지 수요가 늘어날 것이 자명하다.

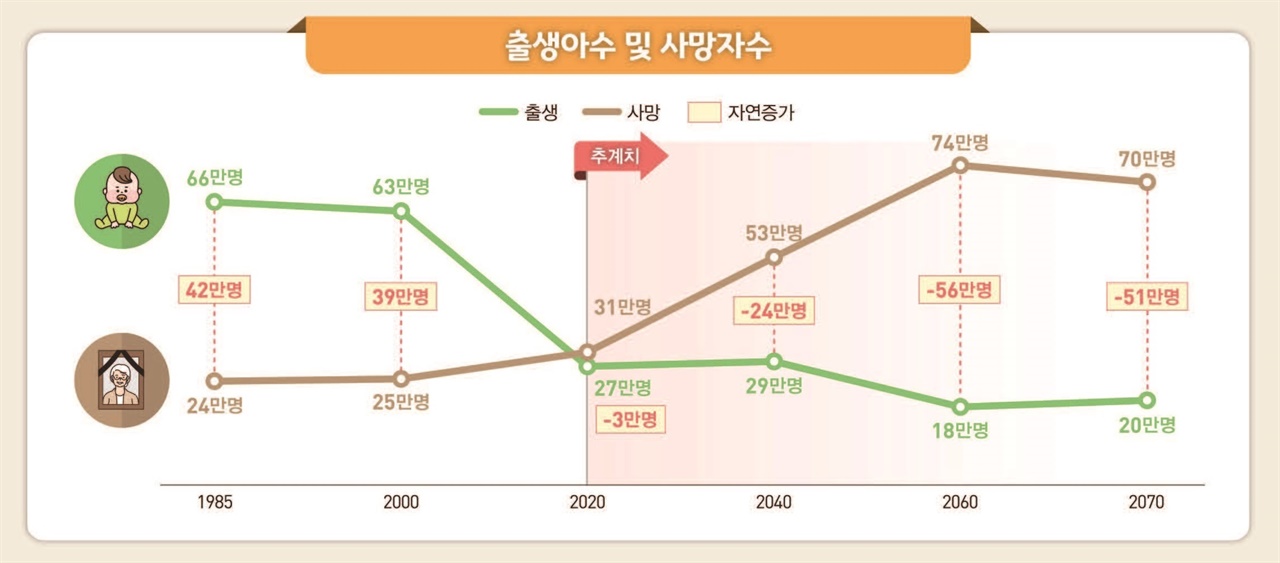

고령인구는 2020년 총인구의 15.7%(815만 명)에서 2030년 25.5%(1306만 명)로, 그리고 2070년에는 46.4%(1,747만명)로 증가할 것으로 전망된다. 이에 따라 사망자 수도 아래 그림에서 보는 바와 같이 2020년 31만 명에서 2060년 74만 명으로 2020년 대비 2.3배 증가할 것으로 추계한다.

큰사진보기

|

| ▲ 출생아수 및 사망자수 출생사망 자연증가, 1985~2070년(중위) ※출처: 통계청 장래인구추계: 2020~2070년(2021) |

| ⓒ 통계청 | 관련사진보기 |

오늘날 일본 사회를 '다사사회'라고 부른다. 이는 "초고령사회의 다음 단계로 '사망자의 순간적인 급증에 따라 발생하는 여러 사회 문제를 겪게 되는 시기'를 설명하는 개념"이라고 한다. 한국도 일본 사회와 같이 다사사회로 접어들 것으로 예상된다.

고령의 노인이 노인을 장례해야 하는 초고령화 다사사회에서는 사망 후 장례를 감당할 사람이 노인밖에 없는 경우가 흔해질 것이다. 그래서 무연고 사망자가 될 수밖에 없는 사람도 증가할 것으로 예상된다. 공공이 장례를 지원하는 사후(死後) 복지로서 장례복지가 필요한 이유다.

공영장례를 무연고 사망자와 일부 저소득층만을 지원하는 것이 아닌 보편적인 사회보장제도로서 기능할 수 있도록 확장하는 것에 대한 논의가 시작되어야 하는 시점이다.

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 필자는 서울시 공영장례지원상담을 하고 있으며, 저소득시민 및 무연고자 장례지원하고 있는 "나눔과나눔"에서 활동 중입니다. 이 글은 '1코노미뉴스 http://www.1conomynews.co.kr' 오피니언과 나눔과나눔 홈페이지에도 함께 게재됩니다