지난 6월 5일(수)부터 16일(일)까지 세종뮤지엄갤러리에서 동백 화가 강종열의 50년 회고 기획전이 열렸다. 화가의 고향이자 작업의 근원 '여수'의 기록들과 일상을 함께 보낸 이들의 감정을 그려 낸 작품, 동티모르의 역사와 그들의 순수한 영혼을 담아 완성한 '이다의 인생 여정' 연작, 화가의 정체성을 담은 동백 작품까지 전시는 끝났지만, 작품은 끝나지 않은 강종열 화백의 50년 예술 여정을 되짚어본다.

예술의 '시간성'과 두 개의 '자화상'

화가가 작품을 만드는 걸까, 아니면 작품이 화가를 만드는 것일까. 모든 것은 '시간'이 결정한다. 시간은 인간을 만들고, 작가를 다듬으며, 예술을 창조한다. 작품을 구성하고 완성하는 것은 화가 자신이 아니라 화가를 둘러싼 '시간'이다.

시간이 결핍된 작품은 공허하고, 고통을 담지 않은 작품은 화가 자신과 독자들의 애정을 받을 수 없다. 시간은 삶이자, 고통이며, 그 자체로 예술이다. 이제 예술은 아름다움의 문제도, 진리의 문제도 아닌 정확히 '시간의 문제'가 되었다.

화가 강종열의 50년 예술 여정은 여수와 포구라는 시공간, 그 속에서 살아가는 인간이 짊어져야 할 삶의 무게, 자연이 담고 있는 생명과 순환성, 우리 안과 밖의 역사와 고통을 담아내는 시간이었다.

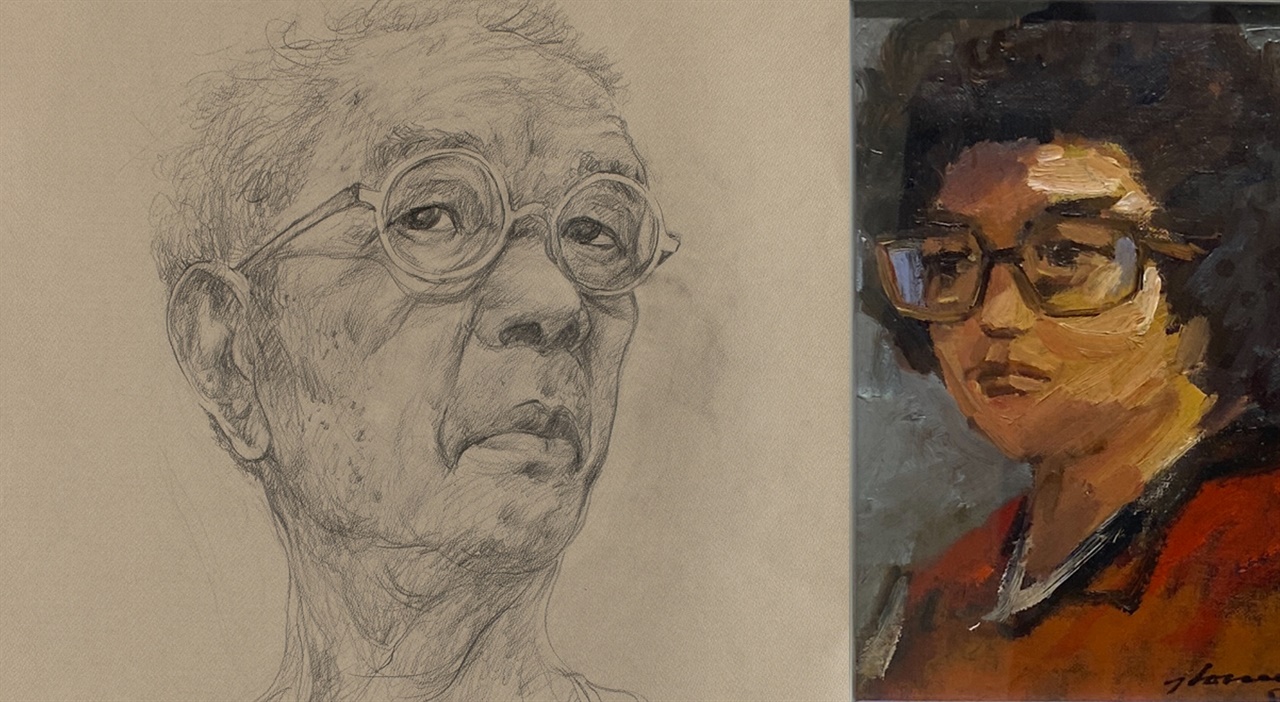

70~80년대 여수 풍경, 90년대 조씨 아저씨와 가족에 대한 관찰, 2000년 이후 동티모르와 여수의 비극적 역사에 대한 관심까지 작가의 눈은 언제나 '자신이 거주하는 시간'을 향해 있었다. 그런 점에서 1978년과 2021년 작가의 두 자화상은 여전히 같은 곳을 바라보고 있다.

큰사진보기

|

| ▲ 화가의 자화상 (좌) 2021년 화가의 자화상, (우) 1978년 화가의 자화상 |

| ⓒ 강종열 | 관련사진보기 |

'여수'라는 아뜰리에

작가의 시간은 스스로 어디에 머무르고 있느냐에 따라 달라진다. 시간의 포착은 작품에 담기고, 작가의 정체성을 결정한다. 30대에 미국 전시를 마치고 돌아 온 강종열은 자신의 정체성을 '여수'와 '지역'에 담으려고 했다. 작가는 말했다.

"미국에서 돌아온 이후에 '나는 어떤 정체성을 가지고 작품을 해야하는가' 고민을 하지 않을 수 없었어요. 그러다 지역(주의)에 기반한 작품이 세계적인 예술이 될 수 있다는 확신을 가지고 지역의 삶과 모습을 그려나갔던 겁니다."

그의 작품 속 '여수 바다와 포구'는 단순히 풍경화가 아니다. 여수 사람들의 생명을 포착하고 담아낸 기록이다.

"여수 바닷가와 마을은 인간의 숨소리가 들리는 풍경이기 때문에 작가로서 반드시 기록해놔야 한다는 생각으로 그렸습니다."

큰사진보기

|

| ▲ 바닷가이야기, 어부들 (좌) <바닷가이야기(슬픈 하루)>, 91x116.8cm, Oil on cavas, 1991. (우) <어부들>, 91x72.7, Hardboard+Oil, 1987바 |

| ⓒ 강종열 | 관련사진보기 |

한 사람의 '얼굴'을 만나기 위해

강종열은 1990년 서울 금호미술관 초대전 이후 작업실을 향일암 포구 마을로 옮긴다. 거기서 만난 사람이 '조씨 아저씨와 가족'이다. 조씨는 자신의 솔직한 감정을 있는 그대로 노출시키면서 사는 사람이었다.

매일 새벽 조씨는 짙푸른 작업복과 두터운 장갑을 챙기고 황금 그물을 손질한다(작품명 : 조씨영감 2). 오전 작업이 끝나면 아내, 손자와 함께 점심을 먹고, 하루 일과를 마치면 막걸리로 속을 푼다. 크게 웃기도, 자기만 아는 눈물도 흘린다. 술이 과한 어느 날에는 오르막 어느 곳에 앉아 숨겨진 감정을 폭발하기도 한다(작품명 : 조씨영감 5). 그의 등 뒤에 그려진 짙은 청회색의 하늘과 바다는 한 인간의 끝 모를 불안감을, 거대한 바위는 내려놓을 수 없는 인간의 운명을 짓누르는 자연의 무게로 놓여 있다(작품명 : 조씨영감 4).

"제 작업실 바로 뒤에 '조씨'라는 분이 부인과 손자와 함께 살고 계셨어요. 항상 불안과 어려움 속에서 사셨는데, 이 분이 순간순간 보여주는 표정들이 '숨김 없는 인간의 감정'을 그대로 보여줬습니다. 한 사람의 표정과 감정, 얼굴을 있는 그대로 느끼고 그려내기까지 5년이라는 시간이 필요했습니다."

큰사진보기

|

| ▲ 조씨영감시리즈 (좌) <조씨 영감(어부시리즈2)>, 90.9x72.7, Oil on Canvas, 1992. (우) <조씨 영감<어부시리즈5)>, 53x45.5, Oil on Canvas, 1995 |

| ⓒ 강종열 | 관련사진보기 |

동티모르에서 만난 '이다'의 인생

2004년 동티모르와 인연을 맺은 강종열은 동티모르 섬에서 우리 슬픈 역사와 비슷한 광경을 마주한다. 400년 간 포르투갈의 식민지, 인도네시아의 점령 사건, 내전의 슬픈 역사가 그곳에서 살아가는 이들의 삶을 고난 그 자체로 만들고 있었다.

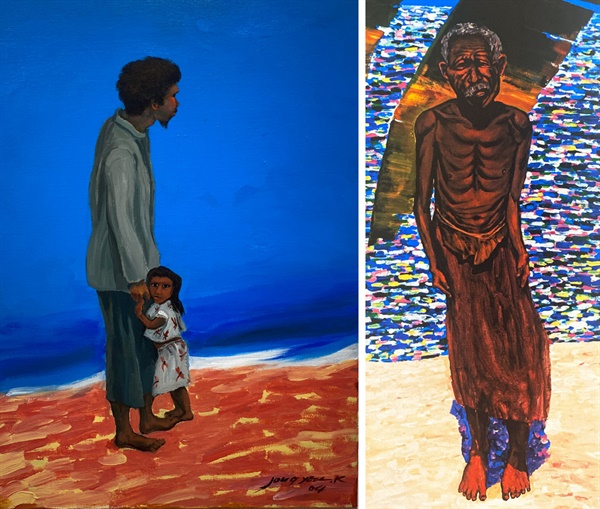

그토록 찬란한 바다와 태양의 섬에서 그는 '생명의 탄생과 죽음'을 지켜보기도 하고, 역사와 공간의 울타리 안에서 벗어날 수 없는 '어느 인간의 생애사'를 상상하며 '이다의 인생' 연작을 완성했다.

가족의 축복 속에서 태어난 '이다'는 붉은 야자수 아래서 어머니의 사랑과 함께 성장한다(작품명 : 이다의 탄생 & 붉은 야자수). 그러나 소년은 조국이 남의 손에 있다는 것을 알고 밀림으로 떠나 혁명군이 되고(작품명 :혁명전사가 된 이다), 독립이 된 후에는 어부가 되어 생선을 잡고 내다 파는 것이 삶의 전부(작품명 : 어부가 된 이다 & 생선 장수가 된 이다). 남은 것은 초라한 몸뚱이뿐.

비극적 역사와 환경 속에서 한 인간이 겪어 낸 '이다의 인생 여정' 연작을 마무리하며 강종열은 도록 <화가 강종열 동티모르를 가다>에서 이렇게 적었다.

"잃어버린 조국 아래서 자유로울 것은 아무것도 없었습니다. 미련 없이 나를 버리고 조국을 찾았으며 독립을 이루었습니다.(이제 제게 남은) 초라한 몸뚱이가 해방의 증거이며 보석과 같은 증표입니다."

큰사진보기

|

| ▲ 이다의 여정 (좌) 불안한 미래, 72.7x53, 2004. (우) 이다의 말년, 162x60.5, 2004 |

| ⓒ 강종열 | 관련사진보기 |

떨어지는 '동백'에서 화가가 본 것

여수 바다와 포구, 뒷골목과 일상의 표정들, 동티모르의 슬픈 인간사를 작품에 담아 온 강종열의 '시간'은 이제 자연의 은유로 확장되어, '떨어지는 동백'과 '동백숲의 생명'으로 향한다. 동백은 '화가 자신'이 되고, '생명의 빛'을 재현해낸다.

"어느 추운 날 화실에 들어오는데 동백꽃들이 나뭇잎 사이에서 떨어지고 눈이 쌓여 아주 선명하게 놓여 있었어요. 동백은 어떤 역경 속에서도 자기 모습을 보여주더군요. 제 스스로 힘들 때 그 강인한 동백꽃을 보고 '아, 내 모습 같구나' 그렇게 생각하고 그리기 시작했습니다."

자기 자신을 투영하며 그리기 시작한 동백은 화가의 온몸을 내주어야 할 만큼 고단한 작업이었다. '자연의 시간을 포착'한다는 것은 작가의 정신과 육체, 모든 것이 대상과 부딪치면서 몸으로 받아들여 다시 붓으로 내뱉어야하는 과정을 견뎌야만 했다.

"작품을 위해서 자기의 정신과 육체와 모든 것이 부딪혀야 해요. 당연히 육체적으로나 정신적으로 힘들지만, 좋은 예술품을 만들어내기 위해서는 그 정도 고통은 감내할 줄 알아야 하고요. 그런 과정에서 나온 작품이어야만 나도 작품에 애정을 갖고, 그럴 때에만 독자들이 인정하고, 세계무대에도 자신 있게 내놓을 수 있다는 마음으로 감내하며 붓질을 했습니다."

큰사진보기

|

| ▲ 동백 Camellia, 162.2x130.3, Oil on Canvas, 2015 |

| ⓒ 강종열 | 관련사진보기 |

'여순의 시간'이 오기를 기다리며

화가 강종열을 둘러싼 '예술의 시간'은 올해로 50년이 되었다. 지난한 시간 동안 그는 우직하게 한 곳에 자리 잡고, 누구보다 성실하게 여수의 뒷골목을 걷고, 어부들을 만나고 대화하며 '자신이 속한 시간'을 작품으로 드려내려고 했다.

포구 사람들의 숨소리를 선명하고 리얼하게 재현하고, 인간의 숙명을 '짙은 청회색 붓질'로 그 무거움을 전하기도 했다. 때로는 한 인간의 얼굴을 만나기 위해 수 년 간의 시간을 바쳤으며, 자기 세계 밖으로 나가 '선명한 원색'으로 '희망을 바라보는 법'을 성찰하기도 했다.

예술을 도구로 쓰려는 모든 시도를 거부하고 끝끝내 자신의 자리를 지켜 온 강종열에게, 그러나 아직 '오지 않은 시간'이 있다. 한국 현대사의 아픈 역사이자 아직 사람들과 만나지 못한 '여순의 비극'이다. 그가 기다리고 있는 시간은 '역사를 위한 시간'이 아니다. 그저 '말하지 못하는 이들을 위한 시간'이자 '억울하게 죽어 간 내 곁의 생명'을 위한 재현의 순간이다.

큰사진보기

|

| ▲ 무너진 하늘 무너진하늘, 90,9×72,7, Oil on canvas, 2019 |

| ⓒ 강종열 | 관련사진보기 |