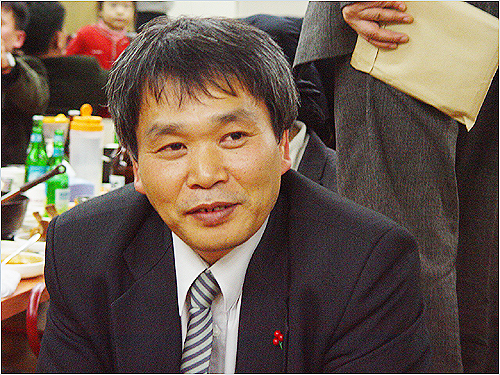

▲시인 오승철오승철 시인이 21년 만에 두 번째 시집 <누구라 종일 홀리나>(고요아침)를 펴냈다

ⓒ 이종찬

아버지 옆자리에 어머니 묻어놓고,내 고향이 이승인지, 저승인질 묻습니다.내 생애 최초의 여자,몇 잔술로 묻습니다. -15쪽, '섬잔대' 모두섬잔대? 섬잔대는 쌍떡잎식물 초롱꽃과의 여러해살이풀로 높이는 20cm 정도이며, 한라산 정상에서 자라는 우리나라 특산종이다. 잎은 어긋나고 갸름한 달걀 모양으로 거친 톱니가 있으며, 7~8월에 종 모습을 띤 하늘색 꽃이 줄기 끝이나 가지 끝에 피는 섬잔대. 시인은 돌아가신 어머니를 섬잔대에 빗댄다.

시인의 어머니는 "내 생애 최초의 여자"이지만 삶은 섬잔대 잎처럼 어긋나 마음 속 깊숙이 톱니 같은 한을 숨기고 있었던 모양이다. 오죽 삶이 거칠고 험했으면 "내 고향이 이승인지 저승인질" 헛갈려 묻고 있겠는가. 4.3과 한국전쟁은 이처럼 제주도에서 태어나 살아가는 모든 사람들에게 씻지 못할 엄청난 아픔이 되어 섬잔대로 되살아나고 있는 것이다.

바람 타는 섬 제주도에서 태어나 제주도를 한 번도 등진 적이 없는 시인 오승철. 하지만 글쓴이는 사실 시인 오승철을 잘 모른다. 글쓴이보다 두 살 많은 그가 제주도청에서 일하고 있으며, 스무 살 초(1981년), 그러니까 꽤 빠른 나이에 문단에 나왔다는 것, 그리고 시조를 쓰면서 상을 대부분 휩쓸었다는 것뿐.

며칠 앞, 오승철 시인과 처음으로 전화를 몇 마디 주고 받은 때가 있었다. 21년 만에 그가 펴낸 시집 <누구라 종을 홀리나> 때문에. 내가 시인에 대해 아는 것은 이뿐이다. 그러니까 이번 글은 시인이자 문학평론가 맹문재의 말처럼 "시인을 통해 시를 알게" 된 것이 아니라 시를 통해 한 시인이 품고 있는 사상과 감정 따위를 엿보았다는 것을 미리 밝혀둔다.

▲시인 오승철"시집 <누구라 종일 홀리나>는 제주의 풍물지이자 지리서요, 제주여지승람이라는 성격이 약여하다

ⓒ 이종찬

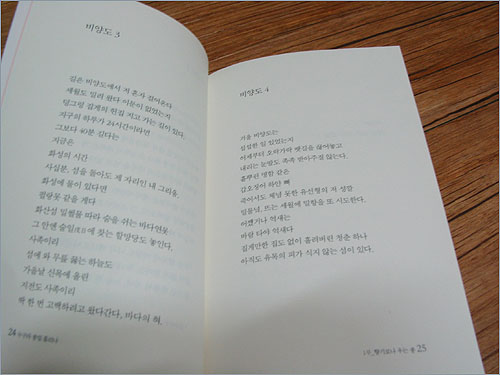

물고기는 낚시로 잡지만, 시는 감각으로 잡는다"21년 만에 / 두 번째 시집을 낸다니까 / 어느 시인이, 제주어로 // '저, 쉐 잡아먹을 간세!(제주 속담, 소 잡아먹을 게으름 핀다)' / ...... // 자서에 / 뭘 더 보태랴." -'시인의 말' 모두1981년 <동아일보> 신춘문예에 '겨울귤밭'이 당선되면서 작품활동을 시작한 뒤 7년 만인 1988년 첫 시집 <개닦이>를 펴냈던 오승철 시인이 21년 만에 두 번째 시집 <누구라 종일 홀리나>(고요아침)를 펴냈다. 시력 30여년에 가까운 시인이 오랜 침묵을 깨고 펴낸 이번 시집에는 제주 잠녀들이 내뿜는 역사의 숨비소리와 4.3항쟁, 오름 등이 들꽃으로 피어나 과거와 현재, 미래를 저울질하고 있다.

제1부 향기로나 우는 종, 제2부 쌀점 치고 가는 눈발, 제3부 종이윷 기약, 제4부 허공에 간절한 생각, 제5부 불 당겨라, 찔레여 등 모두 5부에 실린 돌가마터, 성읍리 피뿌리풀, 비양도 연작 4편, 송당 쇠똥구리 연작 5편, 씨도둑, 고추잠자리 연작 12편, 왜적처럼 오는 봄,

성읍리 느티나무 등 58편이 그것.

이 시집 해설을 쓴 시인 박기섭은 "시집 <누구라 종일 홀리나>는 제주의 풍물지이자 지리서요, 제주여지승람이라는 성격이 약여하다. 격렬한 고요 속에 역사의 잔흔이 뚜렷하고, 은빛 억새의 반짝임이 충만한 오름 너머로 테왁을 따라 떠도는 숨비소리가 흥건하다"며 "물고기는 낚시로 잡지만, 시는 감각으로 잡는다"고 말했다.

그해 그 눈발은 어떤 쌀점을 치고 갔을까"눈 딱 감고 하늘 한번 용서할 수 있을까. / 정월 열사흘 날, 본향당 당굿마당 / 4.3땅 다시 와 본다, 쌀점 치고 가는 눈발. // 그렇게 가는 거다. 신의 명을 받아들면 / 징 하나 오름 하나 휘모리장단 하나 / 남도 끝, 세를 든 세상, 경단처럼 밀고 간다."-37쪽, '송당 쇠똥구리 1' 몇 토막 송당리는 재주도 북제주군 구좌읍 중산간마을을 말한다. 시인은 이 마을에 가서 잠녀들이 물질을 하다 숨이 가쁘면 물 위로 올라와 내뿜는 숨비소리를 들으며 이 마을 주변에서만 살고 있는 멸종위기에 처한 쇠똥구리를 떠올린다. 잠녀들이 내뿜는 숨 가쁜 휘파람 소리와 멸종 위기에 처한 쇠똥구리가 4.3항쟁 때 스러져간 수많은 사람들 혼백 같다.

본향당 당굿마당으로 흩날리는 눈발이 마치 "눈 딱 감고 하늘 한번 용서할 수 있을까"라며 쌀점을 치고 있는 것만 같다. 눈에 비치는 징 하나 오름 하나 휘모리장단 하나가 쇠똥구리가 힘겹게 밀고 가는 경단처럼 보인다. 여기서 쇠똥구리는 4.3 때 멸종 위기에 처한 제주 사람들이며, 경단은 제주 사람들이 살아남기 위한 지푸라기 같은 희망이다.

이번 시집에서 시인이 4.3항쟁을 빗대 쓴 송당 쇠똥구리는 모두 5편이다. 이 시편들 곳곳에는 숨비소리와 오름이 4.3 때 죽어가던 이들이 마지막 고르던 숨소리가 되기도 하고, 그때 죽은 이들의 무덤처럼 볼록 솟아나 있기도 하다. 경단을 굴리고 있는 쇠똥구리는 "이어 이어 이어도 사나"를 부르며 죽은 이들을 위로하는 무당이기도 하고, 살아남은 자들이 꿈꾸는 지상낙원(이어도)을 열기 위한 길라잡이기도 하다.

▲오승철 두 번째 시집 <누구라 종일 홀리나>시력 30여년에 가까운 시인이 오랜 침묵을 깨고 펴낸 이번 시집에는 제주 잠녀들이 내뿜는 역사의 숨비소리와 4.3항쟁, 오름 등이 들꽃으로 피어나 과거와 현재, 미래를 저울질하고 있다

ⓒ 이종찬

백 명의 조상에 한 명의 자손이라니..."반도 남녘하늘 그마저도 끄트머리 / 모슬포, 못살포란 유배의 땅이 있다 / 세한도 늙은 소나무 바람 타는 바로 이곳. // 이 땅의 헤어짐으로 견우직녀 만나는가 / 4.3과 6.25가 맞물린 예비검속 / 칠석날 섯알오름엔 생의 백서 있었다 // 누구의 시어인가. '백조일손' 저 팻말은" -65쪽, '어떤 단추' 몇 토막'백조일손'(百祖一孫)이라. 백조일손이란 백 명의 조상이 있어도 한 명의 자손뿐이라는 뜻이다. 시인은 제주 사람들이 흔히 '못살포'라 부르는 유배의 땅 모슬포 섯알오름에 가서 '백조일손'이란 팻말을 물끄러미 바라본다. 섯알오름은 모슬포에서 살아가는 양민 100여 명이 집단 학살된 터다.

이곳에 '백조일손묘비'가 서 있는 것도 4.3항쟁과 한국전쟁으로 맞물린 예비검속에 걸려 숱하게 죽어간 사람들의 시신이 누구 시신인지 알 수가 없어 훗날 '백조일손묘비'를 세운 것이다. 시인은 원통하고 서러운 역사가 서린 섯알오름에서 "개토한 생매장 터에 썩지 못한 자개단추" 하나를 바라보며 지난 세월에 묻은 흔적을 더듬는다.

사람은 죽여도 끝내 죽이지 못한 그 "단추 달아줬다는 대정고을 어느 삼촌", 그 삼촌이 보고 싶다. 저만치 떠도는 형제섬이 하도 많은 제사에 다니며 한 잔씩 받아먹다 그 제삿술에 취해 비틀거리는 것만 같다. 그 형제섬이 "반세기 떠도는 봉분" 속으로 들어가 누구인지 모르는 시신들 이름을 하나하나 불러줄 것만 같다.

제 땅을 딛고 살아가지 못하는 사람들 그들은 한사코 땅에 앉지 않는다. 풀잎도 마른 풀잎 나무도 삭정이 끝. 허공에 몸을 맡겨야 비로소 잠이 오는. -73쪽, '고추잠자리 7-1' 모두제4부 '허공에 간절한 생각'에 실려 있는 고추잠자리 연작 12편은 반역의 수레바퀴에 치여 제가 태어난 땅을 딛고 살아가지 못하는 한 많은 제주 사람들을 빗대고 있다. 제주 사람들은 내가 탯줄을 묻고 깔깔거리며 자란 땅인 데도, 아무런 지은 죄가 없는 데도, 마치 "하늘이 준 형벌"처럼 내 땅에서 안심하며 살아갈 수가 없다.

허공을 날아다니는 고추잠자리처럼 "풀잎도 마른 풀잎"에만 앉아야 하고, 나무도 "삭정이 끝"에만 위태롭게 앉아야 한다. 4.3과 한국전쟁을 거쳐 간 그 세월이 오죽 불안하고 두려웠으면 "허공에 / 몸을 맡겨야 / 비로소 잠이 오는" 것이다. 십자가를 세운 고추잠자리처럼 십자가에 매달려 있었던 나날들이 제주 사람들의 고된 삶이었다.

오승철 시인의 이러한 '역사=자연'이란 시는 이 시집 곳곳에 드러난다. "마을 끝 오름 한 자락 뿌리까지 피가 돈다"(성읍리 피뿌리풀)거나 "누구라 종일 홀리나, 혼자 우는 풍경 같이"(비양도2), "섬 뱅뱅 토악질하듯 떠도는 저 숨비소리"(고래콧구멍), "사형장 가는 갈목 붙들고 유언했다는"(목수니 미루나무), "이대로 끝장났다 아직은 말하지 마라"(자리젓) 등이 그러하다.

시인 오승철이 21년만에 펴낸 두 번째 시집 <누구라 종일 홀리나>에는 4.3과 한국전쟁으로 피섬이 되어버렸던 제주민들의 뿌리 깊은 한이 잠녀들이 숨가쁘게 내뿜는 숨비소리로 떠돌기도 하고, 때로는 무덤 같은 오름으로 볼록 솟아나 있다. 어느 기일에 절간에서 아프게 들려오는 "숨비소리 독경소리, 독경소리 숨비소리"처럼 그렇게.

끝으로 이 자리를 빌어 시인 오승철에게 한 마디 하고 싶은 말이 있다. 언어를 연금술사처럼 잘 주무르는 타고 난 재주와 제주의 피맺힌 역사를 대자연의 여러 현상과 생물체에 빗대는 올곧은 사상의 눈과 제주의 자연을 아끼고 사랑할 줄 아는 큰 사랑 속에 제주만 품지 말고 이제는 더 넓은 세상까지 품어주었으면 너무 좋겠다고.

시인 오승철은 1957년 제주 위미에서 태어나 1981년 <동아일보> 신춘문예에 '겨울귤밭'이 당선되면서 작품활동을 시작했다. 시집으로 <개닦이>가 있으며, 우리시대 현대시조100인선 <사고 싶은 노을>을 펴냈다. 한국시조작품상, 이호우시조문학상, 유심작품상 받음. 지금 계간 <열린시학> 편집위원이자 <정드리문학회> 회원으로 활동하고 있다.