큰사진보기

|

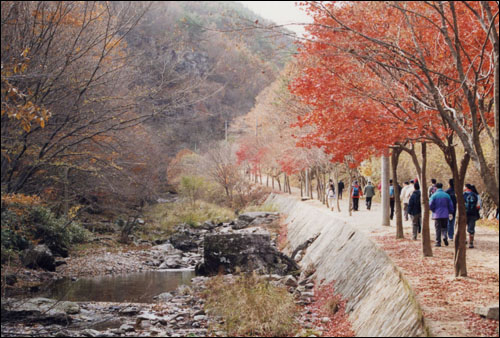

| ▲ 강천산으로 향하는 발걸음은 호젓하다. 그리 북적거리지 않아 좋다. |

| ⓒ 이돈삼 | 관련사진보기 |

여행은 모름지기 북적거리는 것보다 한산한 곳이 더 낫다. 이름난 산이나 절을 찾아 떠났다가 꼬리를 무는 차량 행렬과 발길에 먼저 질려버리기 십상이기 때문이다. 어디가 좋을까? 북적거리지 않아 호젓한 느낌을 준다면 더없이 좋겠다.

행선지는 전라북도 순창군 강천산에서 전라남도 담양군 금성산성으로 넘어오는 코스가 제격이다. 여행지로 가는 길이 너무 멀지 않고 가깝지도 않아 적당하다. 게다가 도계(道界)를 넘나드는 여정이다. 산세도 그리 높지도 않고 경물과 역사의 흔적을 한꺼번에 찾을 수 있다.

순창으로 가는 길은 전국에서 가장 아름다운 거리 숲으로 선정된 담양의 메타세쿼이아 길을 지난다. 메타세쿼이아 가로수길은 늦가을의 정취를 만끽하려는 여행객들로 북적거린다. 강천사는 이곳에서 30여 분이면 닿는다. 시리도록 푸르고 맑은 강천호를 지난다. 호수에서 물살을 가르는 청둥오리 떼의 모습이 여유롭다.

큰사진보기

|

| ▲ 강천계곡은 그리 길지 않다. 그러나 경치가 아름다워 쉬엄쉬엄 걷게 만든다. 하여 훨씬 멀게 느껴진다. |

| ⓒ 이돈삼 | 관련사진보기 |

강천산은 전라북도 순창군 팔덕면 청계리와 전라남도 담양군 금성면과 용면의 경계에 있는 해발 580m의 산이다. 우리나라에서는 처음으로 지난 1981년 군립공원으로 지정됐다.

주차장에 도착하니 천태만상의 기암괴석이 눈에 들어온다. 장군봉, 왕자봉, 형제봉, 신선봉, 수령봉, 깃대봉, 천지봉 등 마치 봉우리들이 동창회라도 하는 모양새다. 바위틈까지 꽉 메운 자연림은 늦가을의 경치를 선사한다. 산세가 웅장하거나 높은 편은 아니지만 맑은 물이 흐르고 있다. 그리 길지 않은 계곡이지만 경치가 아름다워 쉬엄쉬엄 걷노라니 훨씬 멀게 느껴진다.

강천산에는 유독 단풍나무가 많다. 단풍잎이 떨어져 뒹구는 모습을 보면서 서둘러 찾지 못한 아쉬움이 밀려든다. 흥화정을 지나니 봉우리와 봉우리를 잇는 철제 다리가 한 눈에 들어온다. 50여m 높이에 길이 75m, 폭 1m의 이 현수교는 운치와 스릴을 한꺼번에 가져다준다.

한참을 오르니 낮은 돌담이 정겹게 이어지는 강천사가 눈에 들어온다. 사천왕문도 없는 게 예사 절과 다른 느낌이다. 신라 진성여왕 원년(887년)에 우리나라에 최초로 풍수지리설을 소개한 도선국사가 창건했다는 절이다. 절 마당에는 노란 은행잎이 수북하다. 돌담을 넘어 손짓하는 단풍잎을 보고 카메라 셔터를 눌러본다.

맞은편에는 삼인대(三印臺)가 있다. 조선 중종 10년(1515년) 담양부사 박상, 순창군수 김정, 무안현감 류옥이 중종의 폐비 신씨 복위를 고하는 상소를 올렸는데 이들이 상소문을 만들기 위해 모인 곳이란다.

이들이 관직 삭탈과 죽음을 각오하고 허리에 차고 온 직인(職印) 끈을 풀어 소나무 가지에 걸었다고 해서 붙여진 이름이란다. 목숨을 걸고라도 기개와 덕을 지키고자 했던 옛 사람들의 이야기가 짙은 여운을 남긴다.

삼인대 앞에는 모과나무 한 그루가 서 있다. 수령 300년이 넘었다는 그 나무에 모과열매는 하나도 보이지 않는다. 하지만 삼인대에 얽힌 사연을 알고 있는 듯 왠지 애잔한 정겨움으로 다가온다.

큰사진보기

|

| ▲ 강천사 마당에는 노란 은행잎이 수북하다. 담장 기와에 내려앉은 단풍잎도 늦가을의 정취를 선사한다. |

| ⓒ 이돈삼 | 관련사진보기 |

강천사를 지나니 지금까지의 길과는 사뭇 다르다. 조금씩 경사가 진다 싶더니 어느새 가파르고 험한 길이다. 신선봉이 가까워질수록 경사는 더 급했다. 동아줄을 잡고 기어오르는 발끝에서 거친 숨소리가 새어 나온다.

힘든 만큼 툭 트인 신선봉(전망대)에서의 희열은 배가된다. 오른 편으론 보리암을 품은 추월산이, 왼편으론 깊숙이 뻗어 들어간 골짜기와 능선이 보인다. 뒤를 돌아보니 조금 전 지나온 현수교가 멀찌감치 자리하고 있다. 몇 개의 산들이 첩첩이 잇대있는 수묵화 같은 풍경. 햇빛에 반사한 단풍낙엽이 깊고 그윽하게 다가선다.

큰사진보기

|

| ▲ 금성산성은 적으로부터 방어와 역습을 감행할 수 있게 만들어진 전형적인 산성이다. |

| ⓒ 이돈삼 | 관련사진보기 |

이제부터선 금성산성을 따라가는 하산하는 길이다. 산성은 벌써 초겨울이다. 날씨가 춥다기보다 앙상한 나뭇가지만 남은 것이 영락없이 초겨울을 연상시킨다. 산성의 보존상태는 양호하다. 먼발치서 쳐다보던 그 산성이 아니다.

성곽이 봉우리를 타고 넘어가는 연대봉(해발 603m) 주변은 매우 가파르다. 사실 다른 곳도 성곽이 봉우리를 타고 넘기는 마찬가지인데 유독 연대봉의 경사는 심하다. 주변 풍광을 아우르며 쉬엄쉬엄 걷기에 좋은 여정이지만 이 구간은 각별히 조심해야 한다.

금성산성은 담양군과 순창군의 경계를 이룬다. 조선 태종 9년(1409년)에 개축하고 임진왜란으로 파괴된 것을 광해군 2년(1610년)에 보수했으며 효종 4년(1653년)에 병영기지로써의 면모를 갖췄다고 한다. 조선 말기 동학혁명과 근래 한국전쟁 등 크고 작은 변화를 거쳤음에도 그다지 부서지지 않아 네 군데의 성문과 성벽이 거의 그대로 남아 있다.

큰사진보기

|

| ▲ 산에 성을 쌓은 옛 사람들을 생각하면 산성은 또다른 느낌으로 다가선다. 고통이다. 아니 죽음이다. |

| ⓒ 이돈삼 | 관련사진보기 |

산성의 규모는 외성과 내성을 합해 총 길이 7352m에 이른다. 연대봉을 주봉으로 해서 노적봉, 철마봉 등의 봉우리로 이어지는 능선을 따라 성벽을 쌓았다. 적으로부터 방어와 역습을 감행할 수 있게 만들어진 전형적인 산성이다. 감탄사가 절로 나온다.

한편으로 긴 성을 쌓은 옛 사람들의 피 값을 생각하면서 '얼마나 고통이었을까' 생각해 본다. 사실 그것은 고통이 아니라 죽음의 다른 이름이었을 것이다. 배가 고파서, 병이 들어서, 돌에 깔려서, 또 한여름 무더위와 한겨울 추위로 인해 많은 백성들이 죽어갔을 것이다. 남문 부근에 세워진 위령탑 앞에서 잠시 수많은 사람들의 죽음을 생각하며 숙연해진다.

숨 가쁘게 외남문까지 내려와서 산성을 올려다본다. 늦가을 산성의 풍경은 평화롭기만 하다. 발아래 시원스럽게 펼쳐진 담양호의 수심이 유난히 깊다. 가을걷이를 끝낸 담양 들녘은 넉넉하게 다가온다. 그새 늦가을 한나절이 지났을 뿐인데 아주 많은 길, 수많은 시간을 거쳐 온 것만 같다.

큰사진보기

|

| ▲ 금성산성은 그리 높지 않아 나들이를 겸한 등산지로 제격이다. 아이들과 함께 쉬엄쉬엄 오를 만하다. |

| ⓒ 이돈삼 | 관련사진보기 |

큰사진보기

|

| ▲ 금성산성까지 동행한 슬비와 예슬이. 늘 여행의 동반자가 되어 준다. |

| ⓒ 이돈삼 | 관련사진보기 |