【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

▲전시회장 안은 이렇습니다. 아무 것도 볼 게 없습니다. ⓒ 이승숙

무채를 썰다가 손가락을 벤 적이 있다. 칼날이 내 왼손 둘째 손가락의 손톱을 써걱하고 베었다. 섬뜩한 느낌이 순간 스쳐지나갔다. 병원에 갔더니 의사는 손톱을 뽑아야 빨리 나을 거라고 했다. 그래서 마취주사를 맞고 손톱을 뽑았다.

손톱을 뽑고 붕대를 감고 지내자니 불편한 점이 한둘이 아니었다. 상처에 물이 닿으면 안 되니 물일을 할 때면 항상 고무장갑을 껴야 했다. 세수도 샤워도 다 고무장갑을 낀 채 했다.

왼손을 가급적이면 안 써야 하니 오른손만으로 일을 하는 경우가 많았다. 한 손만으로 일을 하려니 불편이 이만저만이 아니었다. 양 손이 다 있다는 게 얼마나 다행한 건지 비로소 느꼈다.

어둠 속의 대화라니 그게 뭘까?

손가락 하나 베어도 이렇게 불편한데 만약 앞이 안 보인다면 어떻게 될까? 시력을 잃어서 아무 것도 볼 수 없다면 내 삶은 어떻게 변화될까? 지금 내가 하고 있는 것들, 할 수 있는 것들 그리고 내가 가진 모든 것들, 재능들을 거의 대부분 잃어버리지 싶다.

지난 7월 말 '어둠 속의 대화'라는 전시회를 만났다. 대부분의 전시회들이 뭔가를 보여주는 것인데 우리는 그 날 그 전시회에서 아무 것도 보지 못했다. 우리가 본 것은 까만 어둠뿐이었다.

그 날 눈으로는 아무 것도 보지 못했지만 마음으로 본 것은 많았다. 손으로도 보았고 발바닥에 전해져 오는 감각으로도 보았다. 그리고 냄새로도 보았고 귀를 통해서도 보았다. 우리가 보았던 것은 이미 다 알고 있는 것들이었지만 또 모르는 것들이기도 했다. 그 날 우리는 새로운 세계를 보았던 것이다.

▲저 안으로 들어가면 빛 한 점 없는, 완전한 암흑입니다. ⓒ 이승숙

'예술의 전당'에서 열리는 '오르세' 미술관 전시회를 보러 갔다가 '어둠 속의 대화'라는 선전 펼침막을 보게 되었다. '어둠 속의 대화가 뭘까? 어둠이라면 근원적인 어둠, 즉 자기 자신에게로 들어가는 것을 말하는 걸까'라고 생각하며 펼침막을 다시 쳐다보았다.

빨간 바탕에 까만색으로 손이 그려져 있었다. 다섯 손가락에 힘을 준 채 쫙 펴고 있는 그 손은 아주 강렬한 느낌을 주었다. 그래서 이끌리듯이 우리는 전시회장이 있는 2층으로 올라가봤다.

커튼을 닫자 완전한 어둠이었다

'어둠 속의 대화'가 어떤 성격의 전시회인지 알고 왔냐고 안내하는 사람이 물었다. 그것에 대해서는 전혀 아는 바가 없고 우연히 제목을 보고 왔다고 하자 그 사람이 그러는 거였다.

"사람이 무엇인가를 인지할 때 시각이 차지하는 비중이 80%를 넘습니다. 이 전시회는 아무 것도 안 보이는 어둠 속에서 일상의 것들을 체험해 보는 전시회입니다. 시각을 제외한 다른 감각을 이용해서 사물을 판별하고 일상의 생활을 체험해 보는 겁니다. 분명 새로운 세계를 볼 수 있을 겁니다."

그 이야기를 듣고 우리 일행은 새로운 세계를 만나기 위해 표를 끊었다.

전시회장 안으로 들어가기 위해서는 몸을 다 비워야 했다. 가방은 물론이고 시계와 안경까지도 다 벗어놓아야 한다. 어둠 속에서는 시력이 좋은 사람이건 나쁜 사람이건 보는 게 다 똑같았다. 깜깜한 어둠만 보이기 때문에 안경은 일절 소용이 없는 거다.

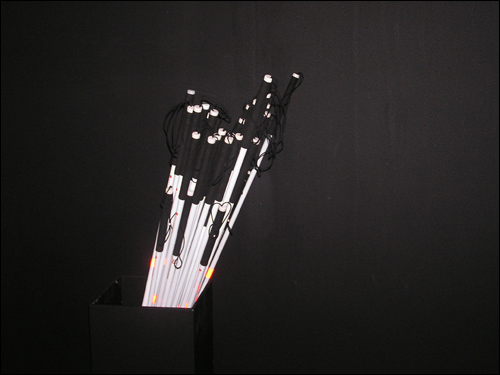

▲ ⓒ 이승숙

지니고 있던 것들을 다 내놓자 뭔가를 하나씩 주었다. 그것은 하얀 지팡이였다. 시각 장애인들의 눈이 되어주는 지팡이를 우리들은 하나씩 받은 것이다. 하나도 안 보이는 그 안에서는 지팡이가 우리의 눈이 되어 줄 것이다. 지팡이에 달린 끈을 손가락에 단단히 걸고 우리는 어둠 속으로 들어갔다.

커튼을 닫자 완전한 어둠이었다. 빛이라곤 단 한 점도 없었다. 아무 것도 안 보였다. 코 앞도 안 보였다. 칠흑 같은 어둠이라더니 여기는 그 어둠보다 더 깊은 어둠 속이었다. 손을 들어서 눈 앞에 대어봤지만 안 보였다. 내 바로 앞에 있는 사람도 역시 안 보였다. 이 어둠을 표현하기에는 '안 보인다'는 그 말로는 부족하다. 말로는 다 표현할 수 없는 어둠, 완벽한 어둠 속에 우리는 빠져 버린 것이었다.

순간 무서움증이 확 밀려왔다. 전후좌우뿐만 아니라 깊이와 넓이 그리고 그 어떤 것도 알 수 없는 속에 홀로 떨어져 버린 것 같은 그런 공포가 확 달려들었다. 무서움에 빠진 우리들은 손을 뻗어서 옆 사람을 찾았다. 발을 들여놓는 순간 우리는 뜨겁게 서로를 확인하기 시작했다.

적외선 안경을 끼고 있나 봐

바닥을 두드리는 지팡이 소리가 요란하게 들려왔다. 모두들 자신이 서 있는 곳을 알아채기 위해서 지팡이를 두드려댔다. 지팡이 없이는 단 한 발자국도 나아갈 수 없었다. 지팡이에 전해지는 감각으로 주변을 파악하고 앞으로 나아가거나 피해가야 했다. 그제야 알 수 있었다. 시각 장애인들에겐 그 지팡이가 바로 눈이었던 것이다.

어둠 속으로 들어가면 길을 알려주는 안내인이 있다. 우리는 안내인이 말을 할 때 들리는 소리를 듣고 나아갈 길을 찾아갔다. 그런데 이상한 생각이 드는 거였다. 이 완벽한 어둠 속에서, 단 한 발자국도 마음 놓고 디딜 수 없는 이 어둠 속에서 그는 편하게 길을 안내하는 거였다. 그는 마치 앞을 보는 사람처럼 행동하는 거였다.

순간 이런 의문이 들었다. 우리 모두는 앞이 안 보이지만 저 안내자는 어쩌면 적외선 안경을 끼고 있을지도 모른다는 생각이 들었다. 그렇지 않고서야 그렇게 척척 앞으로 나아갈 수가 없는 것이다. 더구나 그 사람은 그 어둠 속에서도 우리들의 이름을 한 자도 안 틀리고 다 부르는 것이었다. 입구에서 서로 소개를 했는데 그 때 우리들 8명의 이름을 듣고 어디 적어두었는지 다 부르는 것이었다.

▲한 치 앞도 안 보이는 완전한 어둠 속에서 내 눈이 되어주는 지팡이입니다. ⓒ 이승숙

'저 사람 틀림없이 적외선 안경을 끼고 있을 거야. 그렇지 않고는 저렇게 잘 할 수 없어. 그렇다면 저 사람은 우리가 더듬대는 거 다 보고 있겠네?'

그런데 나중에 알고 보니 그게 아니었다. 그는 시각 장애인이었다. 어둠 속에서 우리는 하나도 볼 수 없었지만 그는 그렇지가 않았던 거였다. 그에게는 빛이 있는 밖이나 어둠뿐인 이 안이나 다 똑같았던 것이다.

안내자의 목소리를 따라서 앞으로 나아가며 온갖 체험을 다 했다. 한 곳에서는 산새 소리가 들리고 졸졸졸 계곡물 흐르는 소리가 들렸다. 그리고 서늘한 기운이 느껴졌다. 눈이 안 보이는 우리는 다른 감각 기관을 총 동원하여 그 곳이 어떤 곳인지 알려고 노력했다. 귀로 듣고 코로 냄새 맡으면서 손으로 주변에 있는 것들을 만져 보았다. 그곳은 나무가 우거진 깊은 산 속 같았다. 축축한 기운이 느껴지고 물 흐르는 소리가 들리는 걸 봐서는 계곡일 거 같았다.

마음으로 보는 전시회

또 다른 곳으로 이동을 했더니 소음이 들려왔다. 가만 들어보니 그 곳은 차가 다니는 큰 길가 같았다. 오가는 차 소리가 쉬지 않고 들렸다. 그리고 발바닥을 통해서 전해져 오는 느낌으로는 시각 장애인을 위한 유도 블록이 깔려 있는 거 같았다. 유도 블록을 따라서 걸어가 봤다. 그랬더니 횡단보도가 나왔다.

길을 걸을 때 요철 표시가 있는 유도블록이 있으면 걷기에 불편하다고 생각했다. 하지만 어둠 속에서 걸어본 이후로 그 생각은 바뀌었다. 아무렇지도 않게 생각했던 그 유도 블록은 시각 장애인들에겐 없어서는 안 될 길 안내자였던 것이다.

그렇게 시장과 카페 등을 체험했다. 냄새를 맡고 손으로 만져보고 귀로 들으면서 앞으로 나아갔다. 그런데 이런 생각이 들었다. 지금 내 눈이 안 보이지만 그 모든 것들은 생소한 것은 아니었다. 우리는 이미 알고 있는 것들을 되새김질하고 있었던 것이었다. 만약 태어날 때부터 눈이 안 보였다면 과연 그렇게 척척 알아낼 수가 있을까? 뾰족뾰족한 잎을 보고 그 나무가 침엽수이며 키는 어느 정도일지 가늠하고 넓적한 잎을 가진 나무는 무슨 나무인지 나는 알고 있지만 만약 눈이 처음부터 안 보인 사람은 나처럼 알 수 있을까 하는 생각이 들었다.

▲시각장애인들을 위한 유도블록입니다. 무심하게 봤는데 어둠 속의 대화를 하고 난 뒤엔 유심히 보게 되었습니다. ⓒ 이승숙

아무 것도 안 보이는 그 곳에서 우리가 할 수 있는 것은 아주 적었다. 컵에 음료수를 따라 붓는 것조차도 아주 조심스러웠다. 컵을 들어 음료수를 마시는 것도 쉬운 일은 아니었다. 컵에 얼마만큼의 음료수가 있는지를 알 수 없기에 주의를 기울이며 마셔야 했다.

그 곳에서는 모든 것이 다 생경했다. 우리가 익숙하게 하던 그 모든 것들이 처음 해보는 것처럼 생소했다. 모든 걸 만져봐야 알 수 있었다.

얼마 안 있었던 거 같은데 한 시간이라는 시간이 후딱 지나가 버렸다. 이제 빛 속으로 걸어가야 할 시간이 되었다. 커튼을 열자 눈이 부셨다. 빛이 있는 세상으로 가기 위해서 또 눈을 감을 수밖에 없었다. 감은 눈 속으로도 빛의 기운이 느껴졌다. 우리는 빛 속으로 나왔다.

'어둠 속의 대화'전은 세계 19개 나라에서 기획 전시되어서 큰 반향을 일으켰다고 한다. 빛이 없는 세계를 경험한 사람들은 모두 다 한 목소리로 새로운 세계를 보았다고 했다. 그들이 본 것이 무엇이든 간에 그것은 눈으로 본 것이 아니라 마음으로 본 것이다.

길을 건너려고 횡단보도 앞에 서 있는데 맹인안내견을 데리고 걸어가고 있는 사람이 보였다. 그가 안내견에게 말하는 소리가 들렸다. 그 목소리는 어둠 속에서 우리를 인도해 주던 그 목소리였다. 어둠 속에서는 우리보다 더 익숙하게 길을 나아가던 그가 밝은 빛 아래에서는 더듬대며 조심스럽게 나아가고 있었다.

덧붙이는 글 | '어둠속의 대화'전은 오는 12월30일까지 예술의전당 디자인미술관에서 계속 된다.