▲시퍼런 바다를 유유히 헤엄쳐 나가는 용의 날카로운 발톱을 보는 듯한 통영 연화도 용머리. ⓒ 김연옥

뭍에만 살아서 그런지 드넓은 바다에 한가로이 떠 있는 섬의 풍경은 내겐 늘 아름다운 낭만으로 와 닿는다. 험한 바다를 끼고 살아가는 섬사람들은 팔자 늘어진 소리를 한다며 혀를 끌끌 찰지도 모를 일이겠지만 말이다.

단지 섬이라는 이유 하나만으로 나는 지난 1일 통영 연화도(경상남도 통영시 욕지면 연화리)로 나들이 겸 산행을 떠나는 산악회를 그저 따라나섰다. 바다에 피어 있는 연꽃이란 의미를 지닌 연화도는 통영항에서 남쪽으로 24km 떨어진 위치로 뱃길로 1시간 정도 걸리는 작은 섬이다.

통영시 관내 유인도 가운데 처음 사람이 살았다는 연화도. 그 섬 이름에서 느낄 수 있듯이 연화도(蓮花島)는 불교와 관련된 전설이 전해지고 있다. 조선 시대 연산군의 억불정책을 피해 이 섬으로 은신한 연화도사가 연화봉에 암자를 짓고 수도하다 입적하였다. 이에 그의 유언에 따라 수장(水葬)을 하자, 도사의 몸이 한 송이 연꽃으로 변했다는 이야기이다.

▲통영항에서 출발하여 아름다운 섬, 연화도로 가는 배를 타고. ⓒ 김연옥

아침 9시 10분께 마산을 출발한 우리 일행은 통영 여객선터미널에 도착하여 11시에 떠나는 욕지고속카훼리호를 탔다. 한꺼번에 승용차 33대를 태울 수 있는 규모인 그 배를 타자 나는 어린아이처럼 신이 났다.

나는 마음이 들떠 3층 갑판 위로 올라가서 바다 한가운데를 달리는 상쾌한 기분에 젖어 있다 얼굴을 때리는 차가운 바람에 할 수 없이 따뜻한 2층 선실로 다시 내려가기를 되풀이했다. 그런데 선실에도 창문을 내어 마치 넘실대는 파란 바다가 창으로 밀려드는 것 같은 즐거움을 가질 수 있었다.

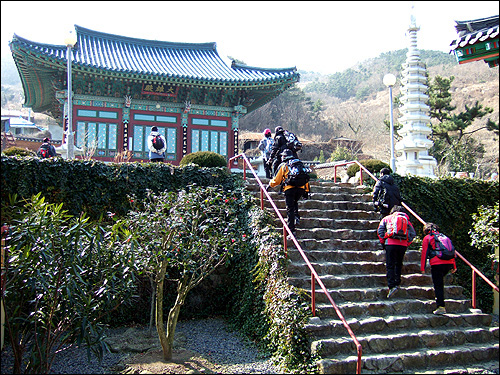

▲연화사. ⓒ 김연옥

우리가 연화도에 내린 시간은 오전 11시 56분. 먼저 1998년에 쌍계사 조실 고산스님이 세웠다는 연화사를 들렀다. 연화사는 역사는 매우 짧은 절이지만 방문객을 포근하게 감싸는 듯한 예쁜 절이었다.

옥빛 바다와 어우러진 아름다운 용머리에 가다

연화도에는 군데군데 금빛 억새밭을 볼 수 있다. 연화봉으로 가는 길에 바람결 따라 이리저리 출렁이던 억새들이 내 마음마저 그만 흔들어 놓았다.

게다가 옥빛 바다와 어우러진 '용머리'의 아름다움은 가히 연화도의 절경이라 할 수 있었다. 네 개의 바위가 어울려 있는 곳이라 하여 '네바위'라고 불렀다는 용머리는 연화도의 상징적인 바위라 할 수 있다.

▲연화봉 가는 길에. 멀리 '용머리'가 보인다. ⓒ 김연옥

▲연화봉으로 오르는 길. ⓒ 김연옥

연화봉 가는 길에는 연화도사의 뒤를 이어 그 섬으로 건너온 사명대사가 수도했다는 토굴 터도 있다. 또한 사명대사와 얽힌 전설로 세 비구니인 자운선사의 이야기도 전해지고 있다.

자운선사는 사명대사의 누이인 보운, 속세에서 그의 약혼녀였다는 보련과 그를 짝사랑하다 수도승이 된 보월을 말한다. 그들이 임진왜란이 발발할 것을 예측하여 이순신 장군을 만나 거북선 건조법, 해양지리법 등을 알려 주었다고 한다.

▲보덕암 해수관음상. ⓒ 김연옥

연화봉(215m)에 이른 시간이 12시 30분께였다. 마을 동산 같은 그곳에서 나는 곧장 보덕암으로 내려갔다. 보덕암은 경치가 빼어난 용머리가 한눈에 들어오는 좋은 자리에 절터를 잡고 있었다. 지금도 아름다운 용머리를 내려다보는 보덕암의 해수관음상이 기억에 많이 남는다.

▲ ⓒ 김연옥

나는 일행 몇몇과 보덕암 부근에서 도시락을 꺼내서 먹고 설레는 마음으로 용머리를 향해 걸어갔다. 용머리로 가는 길에도 억새들이 나를 반겼다.

드디어 나는 시퍼런 바다를 유유히 헤엄쳐 나가는 용의 날카로운 발톱을 보는 듯한 용머리에 이르렀다. 아쉽게도 바위들이 몹시 험해 용머리 끝까지 갈 수는 없었지만, 한참이나 그 신비한 풍경에 취해 서 있었다 .

▲연화도의 동쪽 끝 해안에 위치한 동두 마을. ⓒ 김연옥

그러다 동두 마을이 보이는 길을 따라 천천히 내려가기 시작했다. 갈매기 우는 소리가 아스라이 들려오는, 그 마을의 정겨움이 내 마음을 따뜻하게 했다.

선착장까지 가는 길에는 군데군데 동백나무가 서 있었다. 간간이 곱게 얼굴을 내민 선홍색의 동백꽃을 보며 느긋하게 걷는 기분을 어떻게 말로 다 할 수 있을까. 나는 절로 콧노래를 흥얼거렸다.

▲얼굴을 내민 선홍색 동백꽃이 예뻐 나는 절로 콧노래를 흥얼거렸다. ⓒ 김연옥

선착장 부근에는 찬 바람이 쌩쌩 불어대고 있었다. 오후 4시 50분에 오는 배 시간까지는 시간이 꽤 남았다. 산악회 사람들은 추위를 피해 가까이에 있는 횟집에 들어가서 생선회를 먹으며 시간을 때우고 있었다. 서먹서먹하고 쑥스러운 사이지만 나도 그들 틈에 끼어 소주도 몇 잔 받으며 이야기를 나누었다.

시간에 맞춰 우리를 통영항까지 태우고 갈 배가 왔다. 속이 좀 울렁거렸지만 바람이 너무 차가워 그냥 선실에 앉아 있었다. 오후 6시 가까이에 통영항에 도착했다.

가까스로 저녁에서야

두 척의 배가

미끄러지듯 항구에 닻을 내린다

벗은 두 배가

나란히 누워

서로의 상처에 손을 대며

무사하구나 다행이야

응, 바다가 잠잠해서

- 정끝별의 '밀물'

배를 타고 놀다 온 연화도가 마치 꿈결에 본 섬인 듯했다. 선실에 계속 있어서 그런지 머리는 띵했지만, 미끄러지듯 선착장에 들어선 큰 배에서 내리는 내 마음밭은 벌써 그리움 하나 안고 있었다.

▲통영 연화도의 풍경. ⓒ 김연옥

문득 별 탈 없이 섬 여행을 마치고 돌아와서 다행이라는 생각도 머릿속을 스쳐 지나갔다. 마산으로 돌아가는 차창 밖으로 밝은 달이 높게 떠 있었다. 그 순간 내가 되돌아갈 수 있는 따뜻한 가족이 있다는 게 참 좋았다.