【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

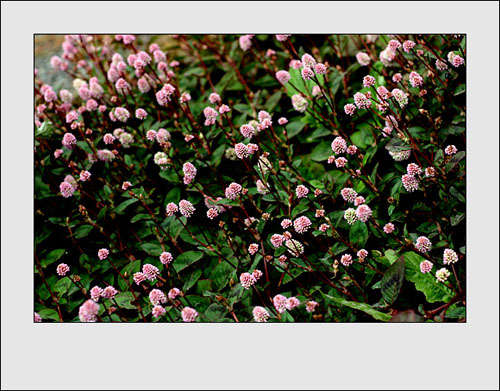

▲수없이 많은 꽃들이 모여 한 송이가 되었다. ⓒ 김민수

작년 11월, 삼달리 김영갑갤러리에 다녀왔다. 제주에 미쳐, 제주의 풍광을 담는 데만 미쳐 자신의 몸이 병들어가는 것조차도 알지 못했던 김영갑. 결국은 루게릭병과 싸우다 육신의 고통을 벗어버린 그가 일구어놓는 그 곳은 그가 없어 쓸쓸했다.

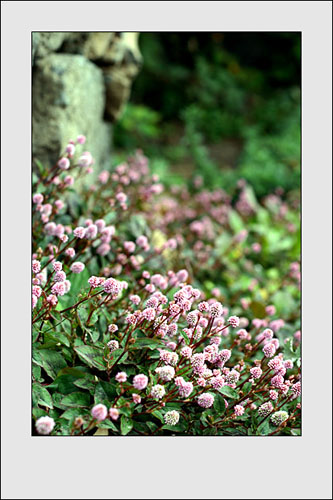

간혹 그 곳에서 뜰을 오가며 인부들에게 작업을 지시하고, 뭔가를 골똘히 생각하며 산책을 하는 그를 만날 수 있었다. 힘겨운 걸음걸이지만 루게릭병과 싸워 꼭 이기겠다는 의지가 담긴 걸음걸이라 더 힘차게 느껴졌는지도 모르겠다. 그 곳 돌담 아래서 만난 개모밀덩굴도 그가 어디선가 구해와 그 곳에 심었을 것이다.

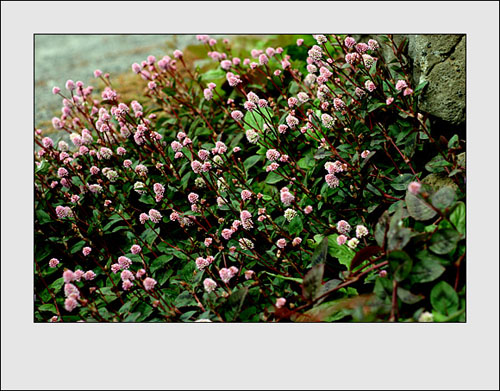

맨 처음에는 '개모밀덩굴'이라고 하기에 설마 이렇게 예쁜 꽃에 '개'자가 붙었을까 의심했는데 아마도 사람과의 관계에서는 그다지 큰 효용이 없어 '개'자가 붙었는지도 모르겠다는 결론을 내렸다. 늘 인간은 자기 중심적이니까. 모밀덩굴은 더 예쁜 줄 알았는데 나중에 만나보니 개모밀덩굴의 아름다움을 따라오지는 못했다. 그런 점에서 조물주는 모든 피조물들에게 평등한가보다. 예쁜 개모밀보다 못 생긴 모밀을 사람들이 더 가까이 하게 했으니 말이다.

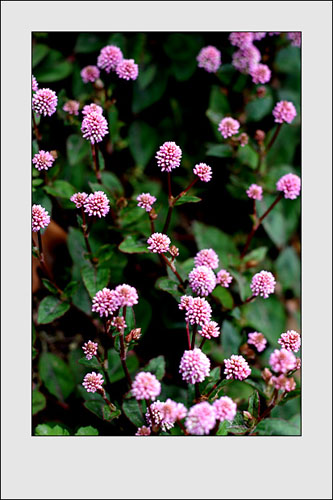

▲그리고 한 송이 또 한 송이 모여 꽃밭을 이루었다. ⓒ 김민수

퍼지는 기세로 보아 무척이나 붙임성이 좋아 보였다. 미안한 이야기지만 두어 개를 뽑아 텃밭 근처에 심어두었다. 아니나 다를까 겨울이 다가오는데도 기세 좋게 퍼져나가고 꽃을 피었다. 그러다 그해 겨울 폭설이 내린 바람에 전부 짓물러버렸다. 그렇게 거기까지가 그들의 삶인 줄 알았는데 이듬해 그 곳에서는 새싹이 새록새록 올라왔다. 아마도 그 짧은 사이 피어나 씨앗을 퍼트렸는가 보다.

꽃을 피우는 것까지는 보지 못하고 서울로 이사를 했지만 생명이라는 것은 그리 호락호락한 것이 아니라는 것을 보았다. 특히 우리가 잡초라고 부르는 것들 가운데 사람들과 가까이 있는 것들이 있다. 그들은 뽑히고 잘리고 때론 제초제에 뿌리까지 말라버리지만 어김없이 또 삐죽거리며 새순을 내민다. 어쩌면 그럴 줄 알고 사람들이 그들을 그렇게 박대하는지도 모르겠다. 그런데 그렇게 밟히고 뽑혀야 잡초답게 자랄 수 있어 늘 사람 곁을 서성이는 그들의 삶도 어떨 때는 측은한 것이 아니라 미련한 것처럼 느껴지기도 한다.

▲분홍빛을 보면 수줍어하는 새악시의 얼굴을 보는 듯 하다. ⓒ 김민수

잿빛 도시에 사는 비둘기, 쓰레기를 뒤져 먹는데 익숙해진 비둘기를 볼 때마다 조금만 훨훨 날아가면 넓은 자연이 기다리고 있는데 왜 그 곳을 떠나지 못할까 생각하면 가끔은 화가 나기도 한다. 길들여진다는 것, 익숙해진다는 것은 간혹 그렇게 슬픈 일이다. 자기들의 본 모습을 잃어버리고 살아가는데 그것이 진짜 모습이라고 착각하며 살아가는 것이다. 그런데 그들을 보면서 연민의 정도 느끼고, 화도 나는 것은 그들의 바로 나의 자화상이기도 하기에 그런 것이리라.

그럼에도 불구하고 살아가리라

뽑혀지고 얼어터지고 짓밟혀도 나는 또 살아가리라

그것이 본래 내 삶이 아니었을지라도 살아가리라

내가 꿈꾸던 삶이 아니어도 나는 살아가리라

일그러진 삶이라도 그것을 내 삶으로 알고 살아가리라

그렇게 살고 또 살다보면 그 어느 날은 활짝 피울 날도 있겠지

그런 날이 오지 않는다고 해도 의미 없는 삶이 아니겠지

그러니 나는 그럼에도 불구하고 살아가리라.

(자작시 '개모밀덩굴')

▲옹기종기 모여 추이를 달래고, 마음도 달랜다. ⓒ 김민수

그런데 개모밀덩굴에는 엄연히 '덩굴'이라는 이름이 들어 있는데 그것 역시도 '개'자가 붙어 있는 것처럼 의아스럽다. 덩굴이라면 뭔가를 휘감고 올라가야 하는데 그냥 메밀꽃처럼 죽죽 올라가면서 피어나는 정도다. 왜 덩굴이라는 이름이 붙었는지는 아무리 보고 또 보아도 알 수가 없었는데 그 이름을 붙여준 이는 어떤 덩굴과의 연관성을 보았을 것이라고 상상하며 궁금증을 내려놓는다.

그들은 왜 그렇게 예쁘게 다가온 것일까?

일단은 작은 꽃들이 모이고 모여 앙증스럽게 한 송이를 만든 것이 대견스러워 보였고, 다른 하나는 그 작은 꽃들의 한 송이가 또 무리를 지어 군락을 이루어 또 대견스러웠다. 작은 것들이 모이고 모여 만들어낸 아름다움, 꽃에 관심이 없는 이들의 눈길도 잡아당길 수 있을 만큼의 매력을 발산하고 있으니 예쁘게 다가왔다.

▲언제나 그 곳에 피고지기를...... ⓒ 김민수

"그 섬에 그가 있었네"라는 이야기를 들을 때마다 나는 고 김영갑 선생을 '그'라고 생각했다. 아마도 그의 수필집 제목 때문인 것 같은데 가만히 생각해 보니 '그'라는 단어가 가리킬 수 있는 수많은 것들이 있다. 그 중 하나, 개모밀덩굴도 '그'의 범주에 들어갈 수 있겠다.

이제 본격적인 겨울추위가 시작된다고 하지만 아직도 제주의 들판에는 수많은 꽃들이 피어 있을 것이다. 잔뜩 꽃망울을 맺은 수선화도 12월부터 하나둘 피어날 것이며, 솜털 가득한 비파나무의 꽃은 이제 막 피기 시작했을 것이다. 성질 급한 동백은 벌써 피었다 낙화한 것도 있을 것이며 차꽃도 풍성한 노란 꽃술을 잔뜩 내어놓고 하얀꽃 수줍게 고개를 숙이고 있을 것이다. 그리고 그 와중에 개모밀도 한창 피어나 "여기 나도 있어요!"하고 소리칠 것이다. 어쩌면 그 곳에서 뽑혀져 텃밭에 심겨진 개모밀덩굴이 화사하게 손짓을 하며 "나 이렇게 많이 퍼졌어요"할지도 모를 일이다. 그 섬에서.