ⓒ 왕소희

ⓒ 왕소희

ⓒ 왕소희

동네에 하나밖에 없는 옷 가게였다. 할 일이 없어 그 가게를 둘러 보러갔다. "동네에서 좀 떨어진 언덕에서 매일 밤 음악쇼가 열려요" 옷가게 주인이 말했다. 그래서 난 그 언덕으로 갔다.

언덕에선 동그란 하늘을 볼 수 있었다. 뱅글뱅글 돌아봐도 어느 곳 하나 조각나지 않은 거대한 하늘이었다. 아담한 숲이 지평선 끝까지 옅은 명암을 그리며 이어졌다. 아름다운 언덕이었다. 낡은 돗자리 위에 두 세 명의 관광객들은 편안하게 앉아 있었다. 아랫마을에서 모여든 동네 사람들은 작은 바위에 흩어져 앉았다

하늘이 빨갛게 물들자 쇼가 시작되었다. 전통 옷차림의 노인이 느릿느릿 걸어 나와 흙바닥에 앉았다.

"띠띠띠…띠띠…띠리리…"

들판 위로 피리 소리가 잔잔히 번져 나갔다. 하늘을 뒤덮은 구름은 붉은 노을과 어우러져 명화를 그리고 있었다. 노인의 눈을 바라봤다. 먼 곳을 바라보는 듯 또 아무 것도 보지 않는 듯 알 수가 없었다.

'신비한 눈이야'

노인의 피리소리가 사방에 젖어 들었다. 하늘과 구름, 작은 꽃들과 바람. 세상 모든 것이 피리 소리에 따라 움직이는 듯 보였다. 우리만 특별히 초대받아 세상의 끝에서 비밀 연주를 듣고 있는 듯 했다.

"삑."

그런데 갑자기 음악이 끊겨 버렸다. 한 참 음악에 빠져있던 사람들은 어리둥절했다. 노인은 비틀 비틀 일어나더니 휑하니 자리로 돌아가 버렸다. 그는 하고 싶은 만큼만 연주했다.

'어라?'

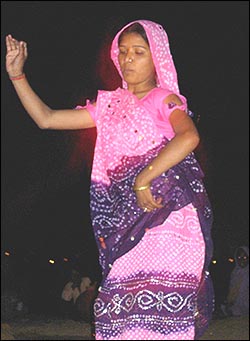

쇼는 점점 수상해지기 시작했다. 분홍 사리(인도 여자 전통 옷)와 뱅글로 화려하게 장식한 예쁜 댄서가 항아리 다섯 개를 머리에 이고 사뿐 사뿐 걸어 나왔다. 그런데 몇 번 스텝을 밟다가 그걸 와르르 떨어뜨려 버렸다. 팡팡팡, 머리에 터번을 두른 남자 댄서가 먼지를 일으키며 등장했다. 팡팡팡, 그리곤 먼지만 일으키다 끝났다.

'뭐하나 제대로 된 게 없구나!'

난 웃음이 나고 속이 간질간질해서 참을 수가 없었다. 때마침 희미하게 쇼를 비추던 작은 조명 하나가 펑 소리를 내며 터졌다. 다음은 크리슈나와 라다로 분장한 꼬마 형제의 춤. 아장아장 춤을 추던 동생이 치마를 밟고 쿵 넘어져 버렸다. 꼬마는 누운 채로 앙앙 울기 시작했다. 음악이 멈추고 형제는 울면서 들어갔다.

"히이잉!"

"히이잉!"

피에로 분장을 한 두 명의 댄서가 말 인형을 타고 달려 나왔다.

"히이잉! 히이잉! 힝힝!"

사람들이 말소리로 호응하자 흥이 난 두 댄서는 서로 붙들고 바닥을 구르기 시작했다. 데굴데굴 굴러다니다 부딪히면 사람들은 "와~아" 소리를 지르며 흩어졌다. 먼지는 계속해서 일었다. 밤하늘을 가릴 정도로 먼지가 일 때쯤 어디선가 커다란 북소리가 둥둥 울렸다.

"자! 마지막 순서예요~ 모두들 나와서 함께 춤춰요!"

사회를 보던 인도인이 소리쳤다. 모두들 가운데로 몰려 나와 맨 발로 흙을 비비며 달빛 아래 춤을 추었다. 쇼는 즐거웠다. 이 언덕은 오르차의 진정한 보석이었다.

나는 이 음악 쇼에 푹 빠져 버렸다. 무엇보다 그 어설픔이 사랑스러웠다. 매일 밤 해질녘이 되면 이 언덕으로 올라갔다. 여전히 쇼는 즐거웠다. 그런데 이상한 기분이 들었다. 삼일 째 쇼를 보러 간 날 이었다. 한 인도인이 무척 친근하게 느껴지기 시작했다. 그는 쇼의 사회를 보는 사람이었다. 그 사람은 영어를 꽤나 잘했고 지적인 분위기가 흐르고 있었다.

'저 사람은 왜 여기서 이런 일을 하고 있을까?'

나는 이 어설픈 음악쇼와 그 음악쇼의 사회를 보고있는 인도인의 뒷 이야기가 궁금해졌다.

ⓒ 왕소희

ⓒ 왕소희