【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

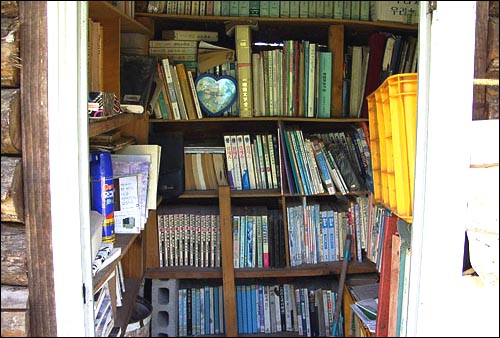

▲약간은 어수선해 보이는 도서관입니다. ⓒ 배만호

휴가를 모두 산이나 바다로 가야만 휴가를 보내는 것은 아닐테지요. 사람이 있는 곳, 좋은 사람이 있는 곳으로 가면 그것이 바로 휴가이고 낙원일 것입니다.

농민단체에서 일을 하면서 휴가를 보낸다는 것이 어쩌면 많이 부끄러운 일로 여겨지기도 했습니다. 농민들은 뜨거운 태양 아래에 일을 하고 있는데, 그런 농민들 때문에 밥을 먹고사는 나는 한가하게 휴가를 즐긴다는 것이 죄스럽기도 했습니다.

그래서 선택한 것이 농민을 만나러 가는 것이었습니다. 그래야 마음의 짐이 조금은 가벼워질 것 같아서였습니다. 그리하여 지난 4일 농민 박해욱씨를 만났습니다.

하늘과 산과 땅이 모두 그의 정원

▲산처럼 사는 농부 박해욱씨와 아들 현수. ⓒ 배만호

만나보니 박해욱씨의 삶이 너무 부럽습니다. 문을 열면 펼쳐지는 하늘과 산과 땅을 모두 정원삼아 살고 있는 산사나이이기 때문에 더 부러울지도 모릅니다.

한 때는 나도 산을 좋아했고 지금도 그렇습니다. 하지만 함부로 오르지 못하는 것이 산인 것처럼, 농민 역시 산과 같아 함부로 대하지 못합니다. 마치 커다란 산이 되어 살고있는 듯한 사람들이 바로 농부이기 때문입니다.

박해욱씨는 사과로 유명한 함양에서 사람이나 자연에 해로운 농약을 사용하지 않고 사과를 키우고 있는 농부입니다.

그렇게 해서 일년에 벌어들이는 수입은 뻔합니다. 아직 사과농사도 본격적인 궤도에 오르지 않아 수확량이 많지가 않지요. 그래도 박씨는 당당하게 하늘만을 믿으며 사과에 매달립니다.

어떤 때는 곁에서 바라보는 제가 오히려 불안합니다. '저러다 사과농사가 흉작이 되면 어쩌나?' '사과가 잘 팔리지 않으면 또 어쩌나?'

하지만 농민은 사과를 탓하지 않습니다. 하늘을 탓하지도 않습니다. 열심히 그리고 떳떳하게 농사짓지 않은 스스로를 탓할 뿐입니다.

"화상입은 사과를 팔면 농부가 아니지"

▲맛있게 익었습니다. 일주일만 지나면 먹을 수 있습니다. ⓒ 배만호

올해는 지루한 장마동안 햇살 한 번 나지 않더니 갑작스레 뜨거운 햇살이 쏟아져서 화상입은 사과가 많다고 합니다.

처음엔 잘못 들은 줄 알았습니다. 사과가 화상을 입었다고 하니…. 봄부터 잘 키워온 사과가 수확을 며칠 앞두고 그 가치를 잃어버린 것이지요. 하지만 먹는 데는 아무렇지 않다고 합니다. 그냥 팔아도 되겠다고 말하자 농부는 손사레를 치며 말합니다.

"이런 걸 팔면 농부가 아니지."

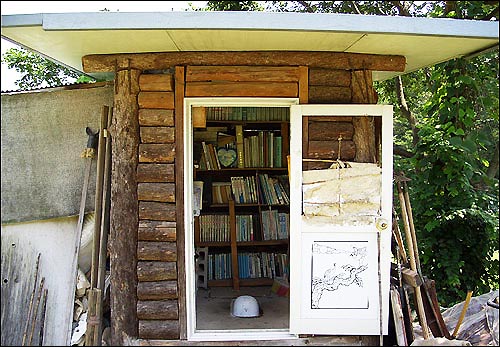

부엌 하나에 방 한 칸. 더 부러울 것이 없다는 농부의 집에는 허름하지만 쓸모가 아주 좋은 창고도 있습니다.

보기엔 작아보이고 초라해보이는 집이어도 지금까지 살면서 방문을 한 번도 잠그고 다닌 적이 없다는 이 집. 다르게 생각하면 정말 문을 잠글 필요가 없기도 합니다.

산사람답게 산 중턱에 자리잡은 과수원과 과수원을 뒷산삼아 집을 짓고 사는 농부. 그의 삶이 이 세상 어느 누구보다 행복해 보였고, 부러움의 대상이었습니다.

▲청와대를 준다 해도 바꾸지 않을 집입니다. ⓒ 배만호

화장실에 좌변기를 두지 못하는 이유

그런데, 그렇게 사과를 얻어먹으며 이야기를 듣다가 화장실을 가게 되었습니다.

처음엔 책을 보관해 두는 창고인 줄 알았습니다. 조그만 창고에 잔뜩 책만 있었으니까요. 혹시 문을 잘못 열었나 하는 순간에 바닥이 눈에 들어왔습니다. 그리고는 내 눈은 벽을, 바닥을 동시에 바라보게 되었습니다.

흔히 화장실에 가볍게 읽을 만한 책을 한두권 정도 두는 것은 볼 수 있을 것입니다. 하지만 이렇게 많은 책을 좁은 공간에, 그것도 화장실에 두는 경우는 드물 것입니다.

저도 잠시 앉아 책을 읽었습니다. 책을 읽으려고 고개를 돌리니 볼 만한 책들이 너무 많았습니다. 심지어는 가족들 사진을 모아둔 앨범까지도 있었습니다. 다른 시골 화장실처럼 덥지도 않았습니다. 뒤에는 커다란 감나무가 그늘을 만들어 주었습니다.

제가 농담처럼 한 마디 던졌습니다.

"쪼그려 앉아 책을 보려니 다리가 아픈데, 좌변기로 바꿀 생각은 없으세요?"

"그러면 큰일나지. 다음 사람들이 어떻게 참고 있으라고?"

▲통나무로 지은 화장실, 아니 도서관입니다. ⓒ 배만호