▲2006년 6월 호명산 아래, 조종천의 여름 ⓒ 김선호

요즘 아이들에게 호랑이는 어떤 모습으로 비춰질까? 기껏해야 살아있는 호랑이라곤 동물원에 갇힌 이빨 빠진 호랑이거나 영화에서 보여주는 귀여운 애완동물의 이미지 정도가 아닐지. 그도 아니면 옛날이야기 속의 어리숙한 동물의 왕으로나 기억될까?

"옛날엔 호명산에 호랑이가 많이 살아서 호랑이 울음소리가 자주 들렸대. 그래서 산이름이 '호명산'이 되었다는데, 혹시 호랑이가 나타나면 어떡할래?" 아이들에게 장난삼아 물었더니, "그까이꺼 호랑이 내 눈빛 한방으로 보내주지~" 아이가 장난스럽게 대답한다.

'그 많던 호랑이는 어디로 다 갔을까?' 호명산을 오르면서 이제는 자취도 없는 호랑이가 자꾸 떠올려졌다. 가평군 청평면의 해발 632미터의 비교적 낮은 산, 옛날엔 사람들의 왕래도 드물고 숲이 울창하여 호랑이가 많이 살았다는 호명산은 이제는 호랑이들이 이상적 서식지의 이미지를 떠올리기에 너무 많이 퇴색되지 않았나 싶었다.

▲호명산으로 안내하는 조종천의 철제다리 ⓒ 김선호

교통수단의 발달과 수도권에서 가까운 점도 무시할 수 없겠지만 호명산 남쪽 사면에 들어선 그림 같은 청평호수와 동쪽에 위치한 조종천이라는 천혜의 자연이 사람들을 불러들인 까닭이다. 조종천 지류를 따라 유원지며 민박집들이 빼곡하게 들어서 있다. 호명산의 가장 일반적인 등반코스인 오대골로 진입하면서 마주친 조종천은 지나치게 상업적으로 변모되어 있었다.

조종천을 마주 보고 늘어선 상가와 자전거 도로를 따라 한참을 걸었다. 조종천에 놓인 철제다리를 건너니 비로소 한가로운 농촌풍경이 펼쳐진다. 다리 하나의 경계가 '인공'과 자연'을 확연하게 갈라놓는 것 같다. 모내기를 끝낸 논두렁에 심고난 모포기가 있어서 논 주인에게 실례를 무릅쓰고 모심는 흉내를 내봤다. '모는 이렇게 심는 거야' 시범을 보여주니 아이둘이 금방 따라한다. 이앙기가 미치지 못한 논두렁 끄트머리에 아이들이 심은 모내기로 새롭게 한줄 늘었다.

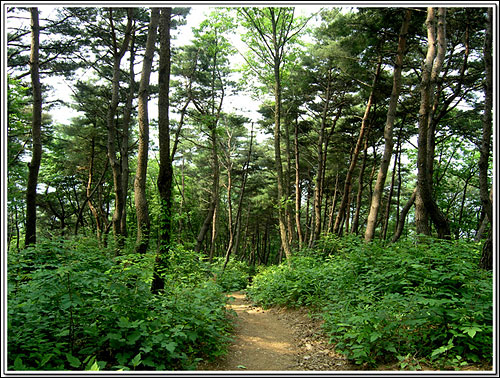

햇빛 찬란한 들녘을 벗어나 산 속에 들어서니 또 다른 세상이 거기 펼쳐진다. 빽빽하게 나뭇잎이 채운 숲 속이 내품는 서늘한 기운과 숲을 가득채운 건 비릿한 나뭇잎 향기. 햇빛을 차단한 나뭇잎이 만들어 내는 서늘함으로 여름 숲은 오히려 걷기에 적당하다. 가파른 오르막으로 이어진 산길을 걷는 동안 끊임없이 등줄기로 땀이 흐르지만 오히려 상쾌한 느낌이다.

▲소나무 숲이 아름다운 호명산의 주능선 ⓒ 김선호

등산로 초입에서 얼마 오르지 않았는데 약수터가 보인다. 약수터가 보이면 습관적으로 잠시 휴식을 취하고 식수를 보충한다. 약수터 위쪽으로 비슷하게 생긴 길이 양쪽으로 갈라져 잠시 선택의 기로에 선다. 오른편으로 돌아가는 길은 아무래도 오래 걸릴 것 같아 왼편으로 치우친 길을 택한다. 막상 오르고 보니 보통 오르막이 아니어서 후회되었다. 조금 돌아가더라도 오른편으로 갔어야 했는데 빨리 가기위해 택한 코스가 숨이 턱까지 차오르게 한다.

가파른 오르막은 주능선에 닿을 때까지 이어졌다. 다행히 아이들이 잘 따라주어 멈추지 않고 주능선 삼거리에 도착했다. 올라오는 동안 참나무들이 주종이었던 것에 비해 주능선 주변엔 잘생긴 토종소나무들이 숲을 이루고 있다.

능선길에 있는 삼거리는 등산객들이 합류하는 지점이다. 각각 다른 길로 올라왔던 등산객들이 이젠 정상을 향한 하나의 길로 들어선다. 한적한 산에서 사람을 만나면 더 없이 반갑다. 처음 보는 얼굴들을 향해 웃음 띤 얼굴로 인사를 나누는 일도 산이라서 가능하다. "장갑들을 왜 안 끼고 가냐"고 인사를 건네 온 할아버지는 두개의 큰 자루를 끌고 내려오는 중이다.

▲유월의 숲을 별처럼 수놓은 쪽동백꽃 ⓒ 김선호

자루 속이 궁금한 아이들이 물었다. "그 속에 뭐가 들었어요?" "아주 맛있는 거. 진귀한 게 여기 다 들었지!" 할아버지의 말에 아이들이 더욱 궁금한 아이의 고개가 자루 속으로 파묻힐 즈음, 쓰레기가 가득 든 자루가 마침내 입을 벌렸다. 자루 속에는 등산객들이 버리고 간 잡다한 쓰레기로 가득 찼고 할아버지는 매주 그 쓰레기를 수거해 가기 위해 호명산을 오른다 하셨다.

조금 전 산길에서 쓰레기용 자루를 보았을 때만 해도 생각지 못한 일이었다. 오랫동안 공직에 몸담고 계셨다는 그분은 퇴직 후 일요일마다 호명산을 오르며 쓰레기를 줍고 미리 걸어둔 쓰레기 자루를 수거해 간다고 하셨다. 다음에 산에 올 때는 꼭 장갑을 끼고 오라는 당부를 하시는 할아버지 음성이 어찌나 큰지 숲이 쩌렁쩌렁 울릴 정도다.

문득, 호랑이의 울음소리를 떠올려 보았다. 한때 이곳을 거닐며 숲을 호령하듯 쩌렁쩌렁 호랑이가 울었으리라. 정상을 5백여m 앞 둔 지점부터 나무계단이 설치되어 있고 밧줄도 연결되어 있어 한결 수월하게 산을 오른다. 적당히 가파른 산길 양옆으로 여전히 잘생긴 소나무 행렬이 이어진다. 소나무 사이로 잎을 틔운 낙엽활엽수들이 보기 좋게 들어서 있는 정상능선의 숲이 참 아름답다. 은은한 향기에 고개를 들어보니 등산로 한켠에 쪽동백 나무가 하얀꽃을 피우고 서 있다.

▲그리 높은 산은 아니지만 등산로는 여러갈래 ⓒ 김선호

마침 그 아래 중년의 부부가 다리쉼을 하다 하얀꽃을 피운 쪽동백에 유난한 감탄을 보내는 우리를 따라 고개를 뒤로 젖히고 나무를 바라본다. 노란꽃술에 하얀 꽃망울이 조롱조롱 매달린 쪽동백의 흰꽃이 어여쁘기 그지없다. 온통 초록인 유월의 숲에서 꽃을 만나기란 쉽지 않은 일이다. 그래서 하얀꽃을 피운 쪽동백이 더욱 반가웠는지 모르겠다.

소나무숲 사이에 쪽동백의 하얀꽃을 감상하며 걷는 사이, 헬기장을 겸한 호명산 정상에 도착했다. 정상은 햇살이 따갑게 내리는 가운데 붓꽃이 당당하게 피어있는 모습이 인상적이었다. 멀리 호명호수가 담겨 있다는 봉우리를 마주볼 수 있는 곳에 나무로 만든 벤치가 놓였고, 제법 커다란 김치통이 놓여있었다. 산 정상에 웬 김치통인가 싶어 가까이 가보니 뚜껑에 '산행일지'라고 쓰여 있다.

▲산행일지를 재밌게 읽었던 호명산 정상 ⓒ 김선호

호명산 방명록이라고나 할까? 호명산 정상을 밟은 사람들이 각자의 감상을 적어놓은 산행일지였다. 산 정상의 '산행일지'는 참으로 신선한 발상이다. 아이들과 함께 다녀간 사람들의 뒤를 이어 간단한 감상을 보태고 산을 내려왔다.

온 산이 쩌렁쩌렁 울리듯 숲을 호령하던 그 많던 호랑이는 어디로 다 갔을까? 전설같은 옛이야기를 이름으로 간직한 호명산만이 그 대답을 알고 있으려나.

▲모내기를 끝낸 들녘과 녹음이 우거진 숲의 조화가 평화롭다 ⓒ 김선호