【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

▲ ⓒ 김준

최고의 멸치 '낭장멸치'

멸치의 생명은 신선도라 한다. 특히 알 밴 멸치는 잘못하여 터지기라도 하면 멸치 값을 제대로 받을 수 없다. 신선도를 유지하기 위해서는 멸치어장이 삶는 곳과 가까워 잡는 즉시 삶아야 한다.

이 때 무엇보다 중요한 것이 멸치가 스트레스를 받지 않게 하는 것이다. 더 욕심을 내자면 멸치 육질이 좋은 철에 잡는 것이 좋다. 이러한 조건을 갖는 멸치로 남해의 '죽방렴 멸치', 혹은 '독살멸치'나 '낭장멸치'가 있다. 이중 완도, 진도, 해남, 신안 등 연안에서 잡는 '낭장멸치'가 죽방렴과 독살에 비해서 대중적이다.

낭장망에서 멸치를 털어 오는 것은 혼자서는 어렵다. 적어도 2명에서 3명은 있어야 하며, 가져온 멸치를 즉시 삶고 너는 일까지 생각하면 더 많은 사람이 필요하다. 낭장망은 연안의 마을공동어장(지선어장)에 설치되는 경우가 많다.

이럴 경우에는 마을에 행사료를 내야 한다. 공동어장은 마을성원들이 공동으로 이용하는 어장이지만 일손과 자금 능력에 따라 김 양식, 통발, 전복양식, 낭장망 등을 하는 것이다.

▲낭장망을 걷어 멸치를 턴다. ⓒ 김준

▲낭장망으로 잡은 멸치들. ⓒ 김준

소안도 맹선리에서는 4명이 공동으로 멸치잡이를 하고 있다. 신선도를 유지하기 위해서 몇 년 전까지 혼자서 하던 것을 지금은 4명이 한 조로 운영하고 있다. 여름철 두 달 정도 조업을 하는데 행사료로 천여만 원을 지불하고, 경비를 제하고 나서 공동으로 분배한다.

소안도에 멸치 잡는 마을은 모두 세 군 데 있다. 가장 많은 사람이 멸치잡이를 하는 곳은 소진리로 10여명이 제법 큰 낭장그물을 가지고 조업을 하고 있으며, 북암에서도 몇 사람이 멸치를 잡고 있다. 이들은 대부분 가을에 멸치를 잡는다.

깊은 바다와 연해 있는 이들 마을들은 알을 낳고 회유하는 멸치를 잡지만 월항리는 바다가 얕고 내만으로 들어와 있어 알을 낳기 위해 찾아오는 멸치를 잡는다. 그래서 멸치 맛도 다르고 색깔도 다르다. 알을 낳고 난 후에 잡힌 멸치는 삶아서 말려놓으면 멸치 색깔이 하얗고 깨끗해 도시사람들이 좋아한다.

하지만 현지 주민들은 색깔보다는 어느 철에 어떤 식으로 멸치를 잡았느냐를 중요하게 생각한다. 월항리처럼 알 밴 멸치들은 누르스름한 빛깔을 띤다. 멸치를 보고 구별하기는 쉽지 않다. 가장 좋은 방법은 직접 산지에 연락해서 멸치를 구입하는 방법이다. 월항리에서는 두 달 정도 멸치를 잡는다.

그 기간이 지나면 멸치들이 모두 나가버리기 때문이다. 멸치는 회유성 어류이며 자라고 난 후 고향을 찾아온다. 고향을 찾는 고기로 '뱀장어', '연어' 등이 대표적이지만 멸치도 마찬가지다.

멸치잡는 방법, 어떤 것들이 있나

지난해 여름 충남 태안 개미목 마을에서 20여개의 독살을 본 적이 있다. 한 마을에서 발견된 독살로는 전국 최고였다. 그 중 건너 마을 앞에 독살은 유독 형태가 잘 보관되어 있었고 임통에 모기장 그물이 입구를 막고 있었다. 나중에 확인한 것이지만 '멸'이 많이 들면서 독살을 보완하여 사용하고 있다는 것이다. 바다 건너 제주의 금녕에서도 여름철 '멸'을 잡기 위해 '원'을 보수하는 주민을 만날 수 있었다.

멸이 많이 드는 날이면 동네 주민들이 나와서 같이 일을 하기도 하고, 나누어 먹기도 한다. 독살에 드는 멸은 다른 멸에 비해서 품질이 좋아 서귀포 등지에서 멸을 잡는 날이면 줄을 서서 가져갈 정도라는 것이다.

독살은 지구상에 남아 있는 가장 오래된 고기잡이 방법이며 현재까지 기능이 유지되고 있는 유일한 유형의 문화자원일 것이다.

▲멸치독살(원)(제주 금녕) ⓒ 김준

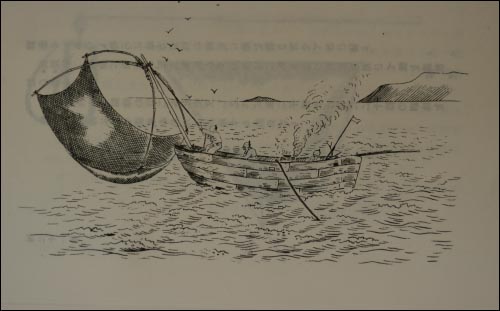

▲멸치그물(일제강점기) ⓒ 김준

▲낭장망 그물을 설치한 어장의 부표들 ⓒ 김준

독살과 비슷한 방법으로 죽방렴이 있다. 나무기둥을 세우고 대나무를 쪼개서 그물처럼 얽어매어 양쪽에 날개를 만들고, 날개가 만나는 곳에 들어온 고기들이 빠져나갈 수 없도록 임통을 설치한다. 그 모양이 김홍도의 그림에서 나오는 '어살'과 같다. 남해의 지족해협에서는 지금도 그 모습과 멸치잡이를 구경할 수 있다.

그물이 어민들에게 보급되면서 멸치잡이도 '자망', '낭장망', '권현망' 등으로 발전하였다. 고기가 지나가다 그물코에 걸려서 빠져나오지 못하도록 해서 잡는 그물이 '자망'이다. 멸치가 지나는 길목에 멸치자망을 놓아 작은 그물코에 머리가 끼어 잡는다. 이때 그물을 털어서 멸치를 잡는다.

대표적으로 기장 대변항이나 통영 동에서 봄여름철에 많이 볼 수 있는 모습들이다. 특히 멸치털이는 소리에 맞춰 작업을 해야 한다.

서남해역 연안에서 볼 수 있는 멸치잡이는 '낭장망'이 대표적이다. 입구가 크고 끝은 좁은 사각뿔 모양의 자루그물을 멸치가 이동하는 곳에 설치하여 멸치를 잡는 방법이다. 멸치가 많이 드는 철이면 하루에도 몇 번씩 그물을 건져 올려야 할 정도로 수지가 맞는 일이지만 멸치가 들기를 기다려야 한다.

반면에 권현망은 선단을 형성해 멸치를 찾아가 잡는 방법이다. 자망 모양이지만 긴 그물을 양쪽에서 배로 끌어서 멸치를 잡는 방법이다. 깊은 바다로 나가서 조업을 하는데 어탐기, 모선, 가공선, 등선(불을 밝혀 멸치를 모은다) 등 4-5척의 어선으로 선단을 구성하고 오후 늦게 나가서 어탐기로 어군을 확인한 후 불을 밝혀 멸치를 모아 그물로 잡는 방법을 말한다. 대규모로 멸치를 잡기 때문에 뭍으로 가져오지 않고 직접 배 안에서 멸치를 삶는다.

▲ ⓒ 김준

200여년 전에 쓴 한국 최초의 어보 <우해이어보>에는 멸치는 매번 덥고 안개가 끼어 어두운 때에 조수가 솟구쳐 오르는 곳으로 가서 삼태기로 떠서 잡는다고 소개하고 있다. <자산어보>에도 '6월 초에 연안에 나타나 서리 내릴 때(霜降) 물러간다. 성질은 밝은 빛을 좋아한다. 밤에 어부들이 불을 밝혀 가지고 멸치를 유인하여, 함정에 이르면 손그물(匡網)로 떠서 잡는다'고 적고 있다.

막 삶은 멸치는 연하고 살이 부드러워 그냥 집어먹어도 맛이 있다. 특히 큰 멸치(대멸)는 살이 통통해 제법 살이 푸짐하다. 여기에 시원한 맥주라도 한 잔 곁들이면 그만이다. 관매도 포구에 낭장망으로 멸치잡이를 하는 집이 한 집 있다. 옆에 관호리 마을에는 멸치잡이 하는 집이 10여 호가 넘어 곳곳에 멸치 삶는 솥을 발견할 수 있지만 관매리에는 여객선터미널과 맞닿은 곳에서 쉽게 볼 수 있다.

낭장에서 건져온 멸치를 채반에 가득 받아서 가마솥에 넣으려 준비 중이었다. 그런데 아주머니 셋이서 뭔가 열심히 추려내고 계셨다. 약간 붉은 기운이 도는 투명한 어묵덩어리 같은 것들이었다. 해파리였다. 낭장망 그물에 멸치와 함께 들어가 딸려온 것들이다.

멸치낭장을 하는 어민들이 제일 무서워하는 것은 태풍도 파도도 아니다. 해파리다. 태풍과 파도는 예측할 수 있어 그물을 걷어 올리면 그만이지만 해파리는 언제 들어올지 모른다. 게다가 해파리가 들어오면 그물코가 아주 작은 낭장망 그물이 이기지 못하고 터져버리기 때문이다. 그래서 낭장으로 멸치를 잡는 어민들은 해파리가 준동을 하면 아예 그물을 걷어 올리고 멸치잡이를 포기한다.

▲해파리 반 멸치 반 ⓒ 김준

삶은 멸치 속 꼴뚜기 맛 잊지 못해

멸치잡이를 하는 마을, 특히 낭장망으로 멸치를 잡는 마을에는 해안가나 마을 어귀에 어김없이 2-3미터 높이의 굴뚝과 가마솥이 걸려 있다. 요즘엔 옛날처럼 나무를 이용하는 것이 아니라 기름을 때서 멸치를 삶는다. 커다란 가마솥에 바닷물을 가득 넣어 뜨겁게 물을 데우고 소금을 넣어 간을 맞춘다. 그리고 솥에 멸치를 넣어 삶아서 다시 건져낸다. 삶는 시간은 고작해야 1분이나 될까.

둥그런 채반에 멸치를 건져 얇게 펴서 햇볕에 건조한다. 양이 많거나 날씨가 좋지 않을 경우에는 건조기에 넣고 인공건조 시키기도 한다. 기선권현망처럼 선단으로 멸치를 잡는 경우에는 배에서 직접 삶기도 한다.

▲ ⓒ 김준

▲ ⓒ 김준

건져낸 멸치는 물이 잘 빠져 꼬독꼬독해지면 햇볕에 널어 말린다. 보통 날씨가 좋으면 하루만에 상품으로 낼 수 있다. 이때 멸치와 함께 들어온 꼴뚜기를 비롯한 잡어들을 추려낸다. 멸치를 보면 생각나는 것이 인터뷰하면서 주워 먹었던 꼴뚜기 맛이다. 그냥 삶아 낸 꼴뚜기보다 멸치와 함께 삶은 꼴뚜기 맛은 유난히 특별했던 것으로 기억한다. 아마도 삶은 멸치국물 맛이 꼴뚜기 맛을 더욱 좋게 한 듯하다.

멸치가 제일 비쌌을 때가 언제였느냐는 질문에 어민들은 주저하지 않고 이구동성으로 '김영삼이 대통령할 때'였다고 대답했다. 항간에 선물용 멸치가 청와대에 쌓였다는 소문도 들렸다. 정약용은 멸치를 '상품으로는 천한 물기다'라고 소개하지만 요즘에 멸치는 주부들에게 매우 환영받는 선물이다.

봄부터 가을까지 잡히는 멸치는 추석과 설 어느 철이나 선물로 적합하기 때문에 더욱 사랑을 받고 있다. 속담에도 '멸치 한 마리는 어쭙잖아도 개 버릇 사납다'는 말이 있다. 개에게 멸치 한 마리 주는 것은 아깝지 않지만 그로 인해 개의 버릇이 사나워질까 걱정이라는 말로, 물건이 아까워서가 아니라 버릇을 고치라는 의미이다. 서민들의 생활과 뗄 수 없는 관계설정을 엿볼 수 있는 대목이다.