|

1

하루키의 신작 <어둠의 저편>(After Dark)은 사람을 불편하게 만든다. '뭘 말한 거지?'라는 질문을 떨구기 힘든 까닭이다.

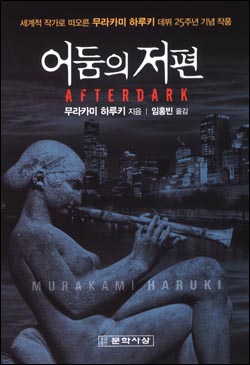

|  | | | | | | ⓒ 문학사상 | 작품의 전언을 헤아릴 수 없어서 생기는 불편함. 이 불편함이야 다른 작가 다른 작품들에서도 어렵지 않게 찾아질 수 있다(굳이 박상륭까지 언급할 필요도 없으리라).

그러나 어떤 작품을 읽은 뒤 이러한 불편함을 느낀다고 해서 그때마다 그 작품이 사람을 불편하게 만든다고 말하지는 않는다. 대체로 스스로를 책하면서 책을 다시 펼치게 마련이다. 책이 좋을 경우나 독자들이 순진할 경우 그렇게 된다.

그런데 나는 지금 <어둠의 저편>이 사람을 불편하게 만든다고 명언해 두었다. 여기에 두 가지를 덧붙이자. 일요일 하루 아이들을 보면서 짬을 내어 이 책을 읽었다는 것과, 불편함을 느끼되 이 소설을 다시 읽을 생각은 없다는 것.

두 번째 추가 진술은, 이러한 불편함에도 불구하고 나 자신을 책할 생각이 없다는 것과 이 소설이 명작이라고는 생각지 않는다는 점을 함축한다. 그리고 이러한 첨언 둘은, 내가 단 한 차례의 통독 후에 이 글을 쓴다는 것을 알려준다(글에 책임을 지기는 하겠지만, 다분히 인상 비평적으로 쓰겠다는 말이다).

2

<어둠의 저편>이 낳는 불편함, 독자가 주제효과를 전해 받았다고 느끼지 못해서 생기는 불편함의 작품 내 원인은 그리 어렵지 않게 밝힐 수 있다.

소설 자체가 '전언'과는 거리를 두고 있기 때문이다. 이 소설은 독자를 향해 있지 않다. 어떠한 것도 책을 읽는 우리에게 보내주지(sending) 않는다. 약간 과장해서 말하자면, 보여주지(showing)도 않는다. 말해주지(telling) 않음은 두말할 나위도 없다. 소설 속의 '우리'가 그저 보고 있을 뿐이다. 말 그대로 '자기들이' 본 것의 기록일 뿐, '전달'의 맥락이 없다.

이러한 점은 소설 속 '우리'가 등장인물(character)도 서술자(narrator)도 아니라는 사실에서 분명해진다. '우리'는 작품 내 세계에 관여하지 않음과 동시에 아무런 해석도 하지 않는다. 등장인물이 아니니 관여할 수 없는 것은 당연하고 또 그 자체로 문제될 것이 없지만, 서술자의 자리를 벗어나 있는 것은 문제적이다. 서술자이기를 포기, 폐기, 부정하면서 서술행위 자체도 없어진 까닭이다. 그 결과로 독자들은 버림받게 된다.

다소 나쁘게 표현하자면, '우리'는 사건에 관여하지 않음을 표방하면서, 사실상 (소설이 소설인 한 대체로 의례히 요구되었던) 서술자로서의 직무를 방기하고 있다.

3

서술자가 없는 소설은 있을 수 없는가?

이것은 매우 복잡한 문제다. 누보로망의 역사가 있으니 경험에 근거해서도 부정적인 답을 내리기는 곤란하다. 그렇지만 경험의 폭을 넓히고 시야를 온당하게 마련하면 '소설'이 아닌 다른 서사문학이라 말하는 것이 좋지 않겠는가 할 정도로, 긍정적인 답을 내놓기도 부담스럽다.

<어둠의 저편>이 눈앞에 놓여 있고 '무라카미 하루키 데뷔 25주년 기념 작품'이라 표제로 달기까지 했으니 일단 이 질문에 대해서는 긍정해 두자. 사실 이 문제가 관건은 아니다.

4

서술자가 없고(정확히는 서술자 역할을 부정하고) 그 결과로 전언 행위가 사라진(따라서 '전언' 자체도 없는 셈이다) 이 소설 <어둠의 저편>은 훌륭한 작품인가?

이것이 생산적인 질문이다.

5

이 질문에 대한 내 판단은 부정적이다. 이유는 다시, 형식적인 데서 찾아진다.

다소 날렵하긴 하지만 <어둠의 저편>은 장편 분량을 갖추고 있다. 내가 보기에는 이 점이 문제다.

'우리'들이 보고 있는 중심 서사 즉 '마리'와 '에리'의 서사 자체는 단편으로 충분한 것이다. '마리'와 '다카하시'의 서사 또한 그렇다. 한 가지 더 꼽아서 '마리'의 서사로 보아도 그러하다.

이 진술은, <어둠의 저편>이, 단편으로 쓸 수 있는 몇 가지 서사를 함께 병치해 두었을 뿐임을 의미한다. 중국 창녀(와 시라가와)의 서사나 고오로기(와 마리)의 서사, 내친 김에 '알파빌'의 서사까지 더하면 이러한 특징이 더 도드라진다. 이들 서사는 사실 의미론적으로 연결되어 있지 않다. '마리'와 '에리'가 사실상 교호하지 않는다는 점(이는 중국 창녀와 시라가와도 마찬가지다)도 같은 맥락에서 이에 보탤 수 있다.

요는, 각기 독립적인 이러한 서사체들이 장편 분량의 한 작품 속에 그저 병치되어 있다는 것이다. '그저 병치되었다'는 판단을 뒷받침해주는 것은, 앞서 말했듯이, 서술자도 서술 행위도 부재하다는 사실이다.

6

교설적인 서술자가 나와서 교통정리를 하고 사안마다 의미를 부여하는 것은 물론 끔찍하다. 그런 소설은 내가 가장 싫어하는 것이다.

하지만 그와 동시에, 서술 행위 자체를 부정(하기 위해 서술자 역할 자체를 폐기)하는 것 또한 무책임하다고 할 수 있다. '무책임하다'는 것은 물론 윤리적인 판단이 아니다. 이 진술은 미학적(aesthetic)이고 기술적(technical)인 것이다.

앞 절에서 우리는 소설미학상으로 <어둠의 저편>이 왜/어떻게 무책임한지를 지적했다. 단편으로 충분한 개별적인 서사체들을 그저 병치했을 뿐이라는 게 이유이고 근거였다. 그 앞의 논의와 관련하여 보충하자면, (이러한 서사체들 전체 차원에서 생각할 때) 보여주되 보여주지 않는 듯이 한다는 것, 그럼으로써 자기가 전하는 것의 (반영 차원에서의 곧 현실의 파블라 차원에서의, 실제적인) 의미들 각각과 그것들의 연관을 방기한다는 것이 또한 우리 판단의 이유이고 근거가 된다.

7

물론 우리는, 소설미학이 작품에 앞설 수는 없다는 점을 잊어서는 안 된다. 관념론이나 형식주의의 자리에 서지 않는 한 그럴 수는 없다. 그러나 사정이 이렇다고 해서 <어둠의 저편>에 대한 이 글의 비판이 무력화되지는 않는다.

이 소설이 '서술자 없는 소설'에서 더 나아가 '서술행위도 없는 소설'이라고는 보이지 않기 때문이다. 냉정하게 말하자면, <어둠의 저편>은 사실 '서술자 없는 서술', '서술행위도 부정하는/없는 서술행위의 결과'일 뿐이다. 달리 말하자면 이것은 어느 날 오후 11:56에서 다음날 06:52에 이르는 도쿄 풍경의 한 점 소묘일 뿐이다. 하늘에서의 묘사로 시작하지만 이 서사체는 사실 사상(事象)들을 '조망'하지 않는다. 조망될 수 없음을 내용으로 그리고 결과로 삼지도 않는다.

요컨대 서사의 맥락에서도 의미 구성의 맥락에서도 무책임할 뿐이다. 그렇다고 스스로의 미학을 창출한 것도 아니다. 이 경우라면 이렇게 길게 쓸 이유가 없다. 이게 관건이다. 적어도, 장편소설로서는 <어둠의 저편>이 존재할 이유가 없다. 서사 및 의미의 '구성' 행위에 있어 스스로 비어(empty) 있는 까닭이다. 장편소설은 이러한 공허(empty) 뒤에 나오는 것이 아니다.

8

<어둠의 저편>에 어떤 주례사 비평들이 줄을 이을지 모르지만, 나로서는 '무책임한 서사'라는 인상을 지우기 힘들다. '소설 너머(After Novel)'의 것일 수도 있다는 데 생각이 미치기는 하지만, 이는 생각만으로도 끔찍한 일이다. 그렇담 '소설'들은 어디로 사라진다는 말인가.

|

|