【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

|

18일 어제 오전, 우울한 내 마음은 먹구름을 품은 시커먼 하늘과 닮아 있었다. 하지만 오후로 접어들자 환한 빛이 먹구름을 걷어내고 밝은 봄 햇살이 쏟아져 내렸다. 그 환한 햇살 사이로 딸아이가 나를 향해 반갑게 안겨 들었다. 내 마음에도 어느새 먹구름이 걷히고 푸른 하늘이 드리워졌다. 이게 어미의 마음인가 싶어 아이를 안은 내 두 팔에 한껏 힘을 주었다.

어제 아침, 아이가 일어날 시간이 지났는데도 아빠의 품에서 떨어져 나올 생각을 하지 않고 있었다. 남편이 깰까 싶어 한껏 목소리를 낮추고 조심스레 아이의 엉덩이를 두들겨 깨우기를 여러 번. 아이는 끝내 반응이 없었다. 하는 수 없이 꼼짝도 않는 아이를 안고 밖으로 데리고 나와 소파에 눕혔다.

그런데 아이를 안은 내 팔에 뭔가 축축한 느낌이 들었다. 바로 아이의 눈물이었다. 아이는 자고 있지도 않았고, 내가 깨우는 소리를 다 듣고 있었던 것이었다. 순간 화가 났다. 아이에게 어서 일어나라고 조용하게 일렀다. 엎드려 있던 아이가 부스스 하며 얼굴을 들었는데 어느새 그 작은 얼굴은 눈물 범벅이 되어 있었다. 아침부터 웬 눈물인지 도대체 영문을 알 수 없어 답답했지만 일단 한번 긴 호흡으로 숨을 트게 하고 나서 아이에게 물었다.

"복희, 왜 울어? 어디가 아픈 거야. 왜 우는지 엄마한테 이야길 해줘야 알지."

아이는 아무 말도 없이 그저 닭똥 같은 눈물만 뚝뚝 흘리며 뭐가 그렇게 서러운지 끝내는 그 작은 어깨를 들먹이며 흐느끼기 시작했다. 나는 한동안 아이가 울게 내버려 두었다. 일단 울음을 그쳐야만 아이로부터 몇 마디라도 들을 수 있을 것 같았기 때문이다.

잠시 후 영문모를 서러움의 끝을 보인 아이는 한마디 불쑥 내뱉었다.

"엄마! 오늘 유치원 안 가면 안돼?"

"왜? 왜 유치원이 가기 싫은 건데?"

아이의 그 한마디에 순간 내 머릿속엔 오만가지 생각들이 한데 엉키기 시작했다.

'왜 그럴까. 어제 유치원 다녀 올 때만 해도 기분 좋았는데... 친구랑 싸웠나, 아니면 무슨 일일까.'

하지만 아이는 몇 마디 말로 복잡한 내 머릿속을 일시에 정리해 주었고 어이가 없어진 나는 말문이 막혀 버렸다.

"아빠랑 놀고 싶어요. 내가 유치원 갔다 오면 또 아빠 없을 거 아니야. 그리고 또 두 밤 자야 아빠가 집에 오실 거 아니야. 엄마 나 아빠랑 집에서 놀래."

유난히 아빠를 따르는 딸아이. 나중에 제 아빠에게 시집을 가겠다고 버릇처럼 말하는 딸아이니 그 철부지의 투정이 충분히 이해가 되고도 남았다. 그렇다고 유치원 가는 일을 빼먹어 가며 아이의 응석을 받아 줄 수는 없는지라 아침부터 몇 마디 꾸지람을 할 수밖에 없었다.

"복희야. 네가 유치원에서 제일 언니지? 내년이면 학교에 갈 텐데 이렇게 아기처럼 굴면 학교 못 간다고 엄마가 몇 번이나 말했어? 그리고 아빠가 복희 미워서 집에 안 오신 게 아니라, 일이 바빠서 집에 못 오신 건데 이렇게 복희가 떼를 쓰면 아빠가 속상하실 거 아니야. 복희는 아빠가 속상해 하면 기분 좋아?"

아이는 처음에 내가 쏟아 놓은 말은 싹뚝 잘라 먹은 채 제 아빠가 속상해 한다는 그 말에 정신이 번쩍 들었는지 얼른 눈물을 훔쳐내곤 곧바로 욕실로 들어갔다. 아이의 뒷모습을 보며, 늘 아빠에게 사랑의 허기를 느끼는 딸아이가 못내 애처로워 보였다.

그저께 저녁, 남편은 사흘 만에 집으로 퇴근을 했다. 그것도 밤 11시가 훨씬 넘은 늦은 시간에... 인테리어 전기 일을 하는 남편은 요즘 부쩍 백화점 매장 일이 많아져 거의 매일 밤샘 작업을 한다. 낮에는 공장에서 백화점에 들어갈 집기들의 전기 일을 해야 하고 백화점이 문을 닫고 나면 낮에 만든 집기들을 백화점에 설치하는 일을 거의 새벽까지 해야 했다. 그리고 현장들이 서울과 경기도 일대 여기저기에 흩어져 있다 보니 일일이 출퇴근하기가 쉽지 않았다. 그래서 그 자투리 시간에 조금이라도 눈을 붙이기 위해 집으로 오지 못했다.

그날 초저녁에 아이는 집으로 온다는 아빠의 전화를 받고는 기쁨에 겨워 펄쩍펄쩍 뛰었다. 그리고 졸리운 눈꺼풀이 아이에게 자꾸만 투정을 부리는데도 밤 11시 넘어서까지 아이는 아빠를 기다렸다. 하지만 기대가 크면 실망도 큰 법. 기다리는 동안 아이는 아빠와 함께할 시간에 대해 온갖 상상을 했겠지만 사흘 밤을 야간 작업을 해 지칠 대로 지친 남편은 저녁을 먹자마자 곯아 떨어졌다. 그러니 결국 아이는 행복의 나래를 펼치기도 전에 상처를 받고 말았던 것이다.

그래서 아이는 그 아침에 아니, 어제 하루 온종일 내내 다시 상상 속에서 살았을 것이다. 하지만 그 꿈 역시 좌절되는 아픔을 맛봤다. 유치원 차를 타러 가는 내내 내 손도 잡지 않았고, 차에 오르면서도 내게 눈길 한번 주지 않았었다. 그런 아이가 유치원에서 돌아오면서 환한 얼굴로 내 품에 안겼다. 하루 진종일 우울했던 내 마음이 일순간에 먹구름 걷히듯 걷혀지니 이게 어미의 속절없는 마음이지 싶었다.

어제 저녁엔 아빠가 곁에 있어서인지 아이는 밤 9시가 되자마자 깊은 잠 속으로 빠졌다. 아이의 머리맡에 가지런하게 놓여진 아이의 일기장이 눈에 들어왔다.

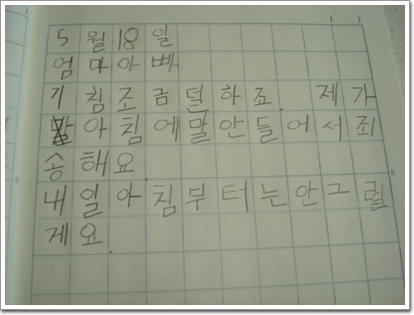

| | | ▲ 딸아이의 일기장 | | | ⓒ 김정혜 | | 잠들기 전 과연 딸아이는 어떤 마음이었을까, 혹시 제 마음을 몰라주고 그저 혼만 낸 이 엄마에 대해 서운한 마음은 없었을까, 나는 살며시 아이의 일기장을 들춰 보았다. 그리고는 가슴이 뜨거워지더니 마침내 펄펄 끓는 용광로가 되어 버렸다. 삐뚤삐뚤 쓰여진 일곱 살 딸아이의 일기장으로 뜨거운 눈물 방울이 뚝뚝 떨어졌다.

'엄마? 아빠 기침 조금 덜 하죠? 제가 아침에 말 안 들어서 죄송해요. 내일 아침부터는 안 그럴게요.'

| | | ▲ 삐뚤삐뚤 일곱살 딸아이의 일기 | | | ⓒ 김정혜 | |

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고