【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

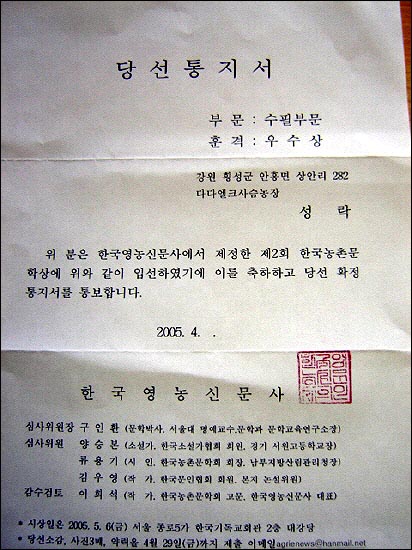

▲ ⓒ 성락

벌어진 입이 다물어지질 않는다. 어린 시절부터 헤아려 본다면 상복이 기구하지만은 않지만, 공모를 통해 문학상을 받는다는 것은 정말 뜻밖의 복이 아닐 수 없다. 게다가 당선 통지서 하단에 적힌 심사위원 명단을 보니 문학박사에 소설가, 시인 등 쟁쟁한 분들이다. 이런 분들이 내 글을 몇 번이고 읽었을 테고 우수작으로 뽑아주기까지 했다니 대단한 영광이 아닐 수 없다.

당선 통지서를 몇 번이고 읽고 또 읽었다. 오는 5월 6일 서울에서 시상식이 열린다고 적혀 있다. 당선 소감과 사진, 약력을 제출하라고도 한다. '당선 소감이라…' 얼른 감이 잡히질 않는다. 무슨 말을 써야 할지 잠시 행복한 고민에 빠져들었다.

아내에게도 전화를 했다. 깜짝 놀라며 축하한다고 했다. 그것 보라며, 올해 문서 계통에 운이 열렸다고 나왔던 지난 연말의 운세상담을 상기시킨다. 좀 엉뚱한 연결이긴 하지만 듣고 보니 그럴 듯하다. 그러고는 함께 좋다고 나왔던 금전 운을 들먹이는 계산 빠른 아내.

"우수상 정도면 상금도 제법 될 텐데. 슬쩍 할 생각은 아예 꿈도 꾸지 말아요."

얼마가 됐든 상금 봉투째 아내에게 바친들 억울하겠는가. 상금이 없다고 한들 손톱만큼도 섭섭할 리 없다. 그저 상을 받게 된 것, 그리고 수상작품들을 모은 수상집에 내 졸작들이 당당히 몇 면을 차지하게 될 터이니 생각만 해도 마음 뿌듯하다.

시골에 오면 으레 한잔 하는 친구 이영수군에게 전화를 걸었다. 운이 좋아 입선에 턱걸이 한 것 가지고 호들갑이 지나치다는 핀잔도, 겸양의 미덕을 상실한 것 아니냐는 따끔한 충고도 지금 이 순간만큼은 사양할 생각이다. 이거야말로 내가 먼저 한잔을 제의해야 할 일 아닌가.

"어∼친구, 앞으로는 성 작가라고 불러 주겠는가. 하, 하, 하."