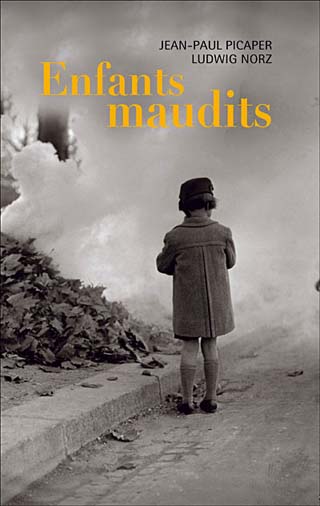

▲피카페의 저서 <저주받은 아이들>, 독일과 영국에서도 곧 출판 예정 ⓒ Syrtes

나치 독일이 전쟁에 패하고 물러난 1944년의 여름, 해방된 파리에서는 해괴한 장면이 연출됐다. 머리를 박박 깎인 여성들이 거리로 내몰려 이른바 '조리돌림'을 당했던 것.

거리에 모여든 시민들은 민머리를 한 이 여성들에게 욕설을 퍼붓고 야유를 보내거나 침을 뱉었다. 심지어 돌을 던지는 사람들도 있었다. 점령 프랑스에서 독일인 병사를 사랑한 이 여성들은 해방 조국에서 '국가의 수치'로 내몰렸으며 그래서 간단히 '더러운 창녀'로 치부됐다.

해방과 동시에 꼴라보(collabo, 대독협력자)들조차 너나 없이 레지스탕스(resistance)로 둔갑하는 마당에 어디서도, 누구로부터도 보호받지 못하고 버려진 여인들은 매를 맞아야 했다. 해방의 기쁨과 '배신자' 처벌로 들뜬 분위기에 휩싸인 군중은 이렇게 가장 나약한 자부터 응징했던 것이다. 프랑스 역사의 부끄러운 한 페이지다.

그러나 불행히도 부끄러운 역사는 여기서 끝나지 않았다. 독일군이 파리를 점령했던 그 때, 독일인이 '독일놈'이었던 바로 그 시절, 프랑스인 어머니와 독일군 병사 아버지 사이에서 태어난 아이들은 이른바 '독일놈의 잡종(bâtards de boche)', '기생충(parasites)'으로 불리며 어머니의 업보를 고스란히 이어받아야 했다.

독일 점령 시기, 젊은 프랑스인 여성과 독일군 병사의 금지된 사랑으로 태어난 아이들은 20만에 이른다. 이제는 58세에서 63세의 노인이 되었지만 여전히 '아이들'로 불리는 이들이 마침내 입을 열기 시작했다.

1997년부터 2003년까지 일간지 르피가로의 베를린 특파원으로 일했고 현재 베를린에 살고 있는 프랑스인 장-폴 피카페(Jean-Paul Picaper)가 이들의 증언을 담아, 저서 <저주받은 아이들(Enfants maudits)> 을 펴냈다.

"프랑스와 독일이 화해하는데 이 '저주받은 아이들'은 금기"라고 진단한 피카페는 저서에서 60년 동안 이들이 '두터운 침묵 속에 버려져 있었다'라고 말한다.

전후 정체불명의 아버지를 두고 태어난 그 자체가 죄가 됐던 아이들은 아이들대로 벌을 받아야 했던 것. 어머니에게 내린 징벌만으로 아이들까지 용서되지 않았던 것이다.

이 어머니들은 아이들의 아버지 자리를 메우기 위해 결혼을 하기도 했으므로 아이들은 자신의 진짜 혈통을 나중에야 알게 되는 경우도 허다했다. 이들 모두가 오랜 기간, 수치와 죄의식의 나날을 보냈으며 딸의 잘못을 속죄하는 가족들도 학대를 견뎌야 했다. 또 몇몇 아이들은 어머니가 감옥에서 형을 치르는 동안 남의 가정에 맡겨지기도 했다.

피카페의 붓끝으로 쓰여진 충격적이고 한편 비극적인 이들의 삶을 소개한다.

'독일놈 잡종' 손자, 닭장에 가두고 자물쇠 채우기도

1950년대 초, 프랑스 브르타뉴 지방의 작은 마을 메그리에서는 매주 일요일, 미사를 마치고 나면 시청 서기관이 마을 광장에 주민들을 모으곤 했다. 어느날 서기관은 10살난 소년을 불러 제 옆에 세우고는 주민들에게 물었다.

'여러분, 독일놈과 제비의 차이를 아십니까?'

아무도 대답하는 사람이 없자 서기관은 다시 말을 잇는다.

'제비는 프랑스에서 자기 새끼를 치면 떠날 때도 데려가지만, 독일놈은 새끼를 버려두고 가지요.'

이것은 당시, 이유도 모르면서 눈물만 흘리며, 죽음을 생각하기도 했던 10살난 소년 다니엘 룩셀의 회상이다. 다니엘은 어린 시절을 이렇게 기억하고 있다.

'나는 구경거리였다. 할머니는 내가 밖으로 나도는 것을 금지시켰고 밤새 나를 닭장에 가두고는 자물쇠로 잠궈버렸다. 나는 무시무시한 공포감에 떨어야 했다.'

독일군 병사와 프랑스 여성의 딸로 추정된 미셸은 1941년 출생과 동시에 버려졌다. 1945년, 연필조차 제대로 쥘 줄 모르는 나이에 유모로 부터 '나는 독일놈의 딸이다'라고 공책에 쓰도록 강요받았다고 미셸은 회고한다.

현재 62세의 스페인어 교사가 된 미셸은 '나와 같은 처지에 있었던 모든 사람들은 정도의 차이는 있겠으나, 애시당초 영원한 고통에 저당잡힌 삶을 살았다'고 말한다.

또 다른 '독일놈의 잡종' 앙리에뜨의 기억도 여기서 멀지 않다. 선생님은 수업 시간과 오락 시간을 가리지 않고 욕설을 퍼부었다.

앙리에뜨의 어머니는 학교를 찾아와 "선생님이 뭔가 오해를 하신 모양인데, 독일인과 잔 것은 앙리에뜨가 아니라 바로 나예요, 누군가를 욕하고 싶다면 순진한 아이가 아니라 제게 하셨어야죠"라는 해명까지 했다고 한다.

"내가 죽어야 '독일놈 잡종'이라는 오명은 사라질 것이다. 그러나 내가 독일인을 사랑했다는 이유로 용서를 구하지는 않을 것"이라는 앙리에뜨 어머니의 말은 그간의 고통을 잘 말해 준다.

앙리에뜨의 어머니는 독일군 병사를 사랑했던 까닭에 해방 후 뭇매를 맞고 8년이라는 긴 세월을 감옥에서 보내야 했다. 그녀가 독일인 연인을 돕고, 숨겨줬다는 사실을 고발한 것은 다름아닌 친오빠였다.

이 책에는 13세가 돼서야 자신이 독일인의 딸이라는 사실을 알게 된 쟈닌의 이야기도 있다. 느닷없이 나타난 자신의 정체성에 고민하던 쟈닌은 정신적으로 큰 상처를 입고 자신이 그저 '독일인'이 아니라 '살인자의 딸일 수도 있다'는 생각에 짓눌려 두 달 동안 벙어리 상태로 지냈다고 한다.

할아버지에 의해 수녀원에 맡겨진 쟈닌은 10살이 되어서야 집으로 돌아올 수 있었지만 몸무게는 18kg밖에 나가지 않았고 그리고 아무도 글을 가르쳐 주지 않았다고 이 책은 전하고 있다.

유럽판 '이산가족', 이름만으로 아버지를 찾는 사람들

1945년 1월, 독일군은 연합군에 의해 프랑스 땅에서 대부분 쫓겨났다.

프랑스국립과학연구소(CNRS)의 최근 보고서를 보면 2차 대전 당시인 1943~1946년 즈음 프랑스에서 프랑스인 여자와 독일군 사이에 태어난 아이들은 아버지가 적군이라는 이유로, 혹은 프랑스 역사의 수치라는 이유로 버려지거나 부모로부터 인정받지 못했으며 숨겨졌다.

이 '저주받은 아이들'은 정체불명인 아버지의 이름만이라도 알고자 했다. 이들 가운데 많은 수가 베를린에 있는 WASt라는 관청을 찾았다. WASt는 독일군 참전 및 전몰 용사 친족 전문 기관으로서 2차 대전에 참전한 독일군 병사와 민간인의 서류를 보관하고 있다. 때문에 WASt에는 독일이 점령했던 유럽 국가를로부터 혈육을 찾고자 하는 편지들이 속속 늘어나고 있는 상황이다.

이 기관을 통해 가족을 찾은 몇몇은 서신을 교환하기도 하고, 또 몇몇은 관청이 주선한 단체 방문이 성사돼 아버지의 나라를 방문하기도 했다.

스웨덴 그룹 아바(Abba)의 애니 프리드 링스태드도 그녀의 나이 32세때 WASt를 통해 아버지를 찾은 경우다. 링스태드는 자신의 이야기로 'Knowing me, knowing you, that's the best we can do'라는 곡을 만들기도 했다.

아버지의 이름만으로 독일에 있는 가족을 찾고 있는 이들도 많으나, 만난다 하더라도 오랜 이별 기간의 공백을 단번에 메꾸기란 역부족. 간혹 의붓 형제를 만나는 기쁨을 누리기도 하지만, 80이 넘은 아버지들은 잊고 싶은 과거를 떠올리게 한다는 이유로 혹은 유산을 노리고 찾아오는 아이들이 있다는 의혹에 찬 시선으로 자신을 찾아온 자녀들을 부정하는 일도 있다고.

<저주받은 아이들>, 전쟁의 고통에서 태어난 아이들을 위한 본격 첫 보고서

피카페에게 이들의 절절한 사연을 알린 사람은 바로 WASt의 자료 담당 직원 루드비히 노즈였다. 노즈와 함께 써내려간 피카페의 저서는 이런 이야기를 담아 프랑스에서 처음으로 출판됐다.

1993년 마르탱 브로사는 여성의 삭발식을 가리켜 '야비한 카니발'이라는 책을 써서 항의한 바 있고, 2000년 파브리스 비르질리는 '씩씩한 프랑스, 해방으로 삭발된 여성들'이라는 책에서 역설적으로 못난 프랑스를 조롱하기도 했다.

1994년에는 마침내 프랑스의 민영 TV < TF1 >이 다니엘 룩셀의 일기를 담은 '아이들'이라는 첫 다큐멘터리를 방송한 후, 2003년 3월에 프랑스3 TV가 '독일놈 잡종'이라는 프로그램을 특별 편성 방송한 일도 있다.

그러나 이렇게 가까이서 피해자들의 증언을 기록하며 집단 따돌림과 비극의 정도를 여실히 보여주는 본격 보고서는 피카페의 <저주받은 아이들>이 처음이다. 이 책이 흥미로운 점은 우리가 쉽게 상상하듯 독일인 병사들이 젊은 프랑스 여성들을 강간한 것이 아니라고 주장하는 것이다.

2차 대전 동안 수백만의 독일군이 유럽을 장악했지만 1942~1943년까지 독일군 병사들과 점령국 민간인들의 관계는 차라리 친숙하기까지 했는데, 군복을 입은 독일군 병사들은 종종 징병된 군인이었으며 나치와는 거리가 멀었다.

강간이나 약탈 등은 독일 국방군에 의해 엄격히 처벌됐던 것도 이유가 될 수 있겠다. 하여 점령군과 그 아래에 있는 국가의 젊은 여성들의 위험한 관계는 어쩌면 당연한 일이었다. 그들은 서로 사랑했고 프랑스인 연인의 가정에 초대되기도 했다.

그러나 전쟁의 참혹함은 테러와 포로 숙청 등으로 악화되기 시작했고 나치 독일에 의한 프랑스 거주 유태인들의 강제 이주, 집단수용소에서의 죽음 등으로 표면화됐다.

이런 가운데, 당시에는 피임이라는 것이 부재했고 아이가 생기면 출산을 해야 했지만 당시의 도덕으로 볼 때 사생아는 '악'이었으므로, 그리고 치욕적이었으므로 그들의 많은 수가 버려졌다.

이 아이들은 이른바 '매국'의 열매인 '저주받은 출생 증후군'을 앓고 있지만 1945년 5~6월, 러시아군의 베를린 여성 집단 강간으로 태어난 '러시아군 아이들'에 비하면 그래도 나은 상황이었다 하니 '러시아군 아이들'의 경우는 상상조차 불가능해 보인다.

'오늘의 독일은 전쟁의 포화 뒤에 죽음과 끔찍한 기억만을 남겨놓은 것이 아니라는 사실에 만족하는 듯 보인다'고 쓰고 있는 피카페의 이 저서는 머지않아 독일과 영국에서도 출판될 예정이다.