▲ ⓒ KOKI

좀 고민이 됐다. 영국에 발을 들여놓을 것인가, 아니면 이대로 북쪽으로 달릴 것인가. 어차피 유럽에 흠뻑 젖어보려고 떠나온 것, 시간이 고민의 이유는 아니었다. 일행 앞에 놓인 가장 큰 문제는 돈!

애꿎게 들어간 각종 주차 벌금은 물론 이미 스페인에서 한 차례 도둑을 만난 적이 있지 않은가. 그때 노트북은 물론 고가의 디지털 카메라와 현금 일부를 잃은 경험이 있었기에 당장 목돈이 들어가는 일 앞에서는 한 번 더 주저할 수밖에 없었다.

특히 영국은 유럽에서도 물가가 높기로 소문난 곳. 캠핑장 요금도 분명 다른 나라들보다 셀 것이고, 기본적인 음식 재료 값도 만만치 않을 것이 뻔했다. 만약 주차 위반이라도 한다치면, 상상 이상의 벌금이 부과될 터. 게다가 폭이 35.4km 밖에 안 되는 도버해협을 배로 건너는 데만 총 124유로(약 17만원)가 필요했다.

그렇지만 참새가 방앗간을 그냥 지나칠 수 있나. 안개와 구름으로 대륙과 분리된 영국을 향해 우리는 첫 발을 내디뎠다.

▲ ⓒ KOKI

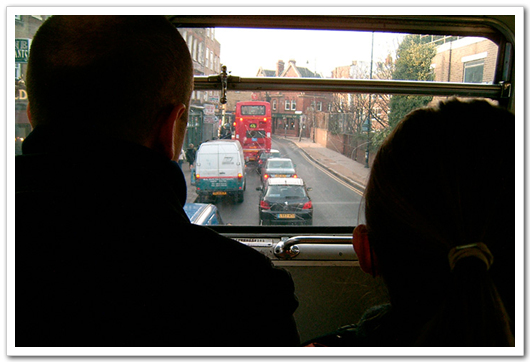

런던에서의 며칠은 색다른 경험이었다. 지금까지 거쳐온 다른 유럽과는 달리 모든 것이 신기하게 느껴졌다. 영국은 유럽이 아니라 그냥 영국일 뿐이라는 이야기가 빈말이 아닌 것도 같았다.

영국의 도로는 왼쪽 주행으로, 자동차 여행을 하는 우리에게 있어 까다로운 조건이었다. 속도를 내기 부담스러운 캠핑카였기에 망정이지, 큰 사고가 났을지 모를 만큼 위험천만한 상황이었다.

차를 세워 놓고 시내를 돌아볼 때도 주의해야 했다. 한국에서 처럼 왼쪽을 보면서 건너는 것이 아니라, 이곳에선 오른쪽을 보고 건너야 하니 말이다. 실제로 영국 섬 밖에서 온 이들을 위해서인지 도로 바닥 군데군데 “오른쪽을 보시오”라는 말이 써있는 것이 눈에 띄었다.

▲ ⓒ KOKI

그렇지만 정작 내 관심을 끌었던 것은 사람들이었다. 이 곳에서 차도를 건너는 것은 우리나라와 너무도 달랐으니 말이다.

그들은 아무렇지도 않은 듯 길을 건넜고, 차들은 당연히 길을 건너는 사람을 기다려주었다.

▲ ⓒ KOKI

이곳에선 교통법규 준수의 개념이 우리나라와 많이 달랐다. 고속도로나 자동차 전용도로를 제외한다면 도심에서 굳이 파란불을 기다리지 않더라도 교통 흐름에 큰 지장이 없을 경우, 길을 건너고 싶을 땐 언제라도 건널 수 있다는 것이 이들의 교통정책인 듯 싶었다. 그렇게, 이들에게 있어 신호등은 신성불가침의 존재가 아니었다.

자동차보다는 사람이 우선이라는 사고가 있기에 (그냥 건너도 알아서 차들이 서줄 테지만) 횡단보도마다 언제라도 파란불이 들어오게 하는 단추가 있었고, 자전거 전용도로가 마련돼 있었다. 사는 것이 그리 팍팍하지 않은 탓인지, 여유가 묻어나는 런던 사람들의 발걸음이나 난폭하지 않은 운전 태도도 이들의 거리낌없는 횡단과 어떤 상관 관계를 갖고 있으리라.

▲ ⓒ KOKI

한국적 상황에 익숙한 이라면 일견 무질서하다고 생각할 수도 있는 영국의 교통 시스템. 그러나 오히려 더욱 엄격한 원칙이 지켜지고 있음에 놀라게 된다.

“예전에 내가 교차로에서 파란불을 기다리고 있었는데, 뒤쪽에서부터 소방차 사이렌 소리가 들려오더라고. 길은 좁고 신호도 빨간불이라 파란불을 받으면 빨리 달려가서 옆으로 비켜주려고 했지. 근데 그게 문제였어. 아주 난리가 난 거야.”

오랜 시간 영국에서 체류한 경험이 있는 샘 형이 예전에 겪었던 한 에피소드를 얘기해주었다. 당시 샘 형은 주행 신호를 받기 위해 기다리고 있었는데, 그때 마침 소방차의 사이렌 소리가 들렸단다. 이에 형의 앞을 지나쳐가던 차들은 모두 일시에 정지했고, 샘 형과 같은 방향에 있던 뒤쪽 차들도 갑자기 운전대를 왼쪽으로 꺾더니 인도로 올라서더라는 것이다. 한 대도 빠짐 없이.

▲ ⓒ KOKI

순간 샘 형은 왜 그러나 당황스러웠지만, 제 자리에서 묵묵히 신호를 기다렸다. 파란불을 받으면 교차로를 지나자마자 옆으로 비켜주려고 했던 것. 그때까진 별로 문제될 것이 없다고 생각했단다. 그도 그럴 것이, 그게 우리들 상식이었기에.

▲ ⓒ KOKI

그 소방차는 뒤쪽에 서있던 차들이 비켜준 공간을 비집고 들어와 마침내 샘 형의 작은 승용차 뒤까지 다다랐고, “빵! 빵! 빠~앙!” 경적을 울려댔다. 영문을 알 수 없는 샘 형이 당황한 것은 당연, 그보다 인도로 올라섰던 차들은 물론 길을 가던 보행자들도 ‘저 차 왜 저러느냐’는 식의 표정이었다고.

나중에 알게 된 일이지만 영국에서는 만약 소방차나 앰뷸런스 등이 출동할 경우 무조건 길을 비켜줘야 한단다. 빨간불이라도 뒤에서 긴급 차량이 오면 교차로를 건너든지 인도로 올라가 길을 터줘야 하고, 만약 가로등이나 가로수 때문에 인도로 올라갈 수 없다면 무조건 직진해 길을 피해줘야 한다는 것.

이때 긴급 차량은 사이렌을 울리기 때문에 길을 비켜주기 위해 신호위반을 해도 운전자나 보행자 모두 대부분 양해해주며, 보행자들 역시 인도 안쪽으로 물러섬으로써 긴급 차량이 원활하게 지나갈 수 있게 해준다는 것이다.

▲ ⓒ KOKI

소방도로가 막혀 화재를 진압할 타이밍을 놓쳐 재산은 물론 인명피해까지 발생했다는 소식이 종종 보도되는 우리 사회. 도대체 얼마나 빨리 가려고 그러는지 경적을 울려대며 달리는 앰뷸런스 앞으로 끼어드는 우리 교통 문화.

▲ ⓒ KOKI

자동차든 사람이든 필요한 이가 먼저 갈 수 있고, 또 남이 먼저 들어섰으면 조금 기다려줄 수 있는 여유. 법이라는 강제에 의지하기보다 서로의 경험에 의해 효율을 추구하는 모습. 그러면서도 지킬 것은 지키는 엄격함. 혹시 그런 소소한 차이가 지금의 우리와 영국의 차이로까지 확대된 것은 아닐까. 도버해협을 건너길 잘했다.