【오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.】

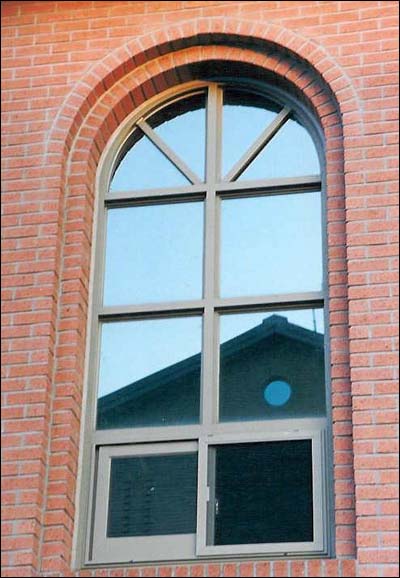

▲위쪽 반구는 반사경이면서 가까이 가면 내부가 들여다보이는 투명유리. 아래쪽 반구는 불투명 유리. 올여름에 찍은, 경춘선 신남역이 있는 신동면의 면사무소 건물에 있는 창이다. ⓒ 박태신

'고도원의 아침편지'에 올려진 글입니다. 매일 아침 제 메일 창으로 들어오는 글귀 중 하나입니다. 이 시에서 창이라고 하는 존재의 형이상학적인 의미를 맛볼 수 있습니다. 그 창은 사물에 깃대고 있는 자기 마음의 표피일 것입니다. 희망 있고 정겨운 모습들을 만나고 싶어하는 마음 말이에요.

가만히 닫힌 창 안에서 그렇게 슬며시 세상밖을 내다봅니다. 세상 사람들 중 자기의 모든 행위를 일거수일투족 다 알리며 사는 이가 있을까요. 영화 <트루먼 쇼> 같은 삶을 지향하는 '지독하게' 개방적인 사람도 있겠지요. 그러나 가끔은 또는 자주 은밀하게 자신의 창 안에서 세상을 그리워하거나 관조하거나 미소를 지으며 바라보는 은밀함도 있어야 건강한 사람이 아니겠는지. 그 창으로 사람을 그리워하는 마음도 품고 고향도 생각하고 꿈도 꿀 수 있겠지요. 그리고 난 다음에 세상 밖으로 나가 자신을 남들의 기호와 맞춰나가야 하겠지요.

지금 안드레아 보첼리의 노래를 듣고 있습니다. 시각 이외의 모든 감각의 창구를 통해 세상의 소리와 화음을 맞춰나가는 몸짓을 듣습니다. 그에게는 청각이 바로 세상을 내다보는 창일 것입니다. 귀로 듣고 느끼고 만지고 봅니다. 정말 멋지게 세상과 소통하는 예술가이지요.

▲서울 면목동 성당 본당. 창과 창이 서로 대화를 나눈다. 오늘 분주하게 돌아다닌 사람들 이야기를. 하늘 같은 넉넉한 마음 품고서. ⓒ 박태신

밖에서 볼 때 가장 멋진 창은 어떤 것일까요. 시선이 오고가고 물건도 오고가고 새도 가끔은 드나들 수 있는 널찍한 창이면 어떨까요. 자주 활짝 열어놓아 지나가는 사람이 그 안의 풍경을 보고 흐뭇해했으면 좋겠습니다.

저는 책이 보이고 음악이 흘러나오고 웃음소리도 나오는 창을 좋아합니다. 한옥을 지나다 우연히 담 너머 창 너머로 보이는 책장이나 자잘한 살림살이를 보고 아득해지기도 합니다. 저 방의 주인은 어떤 사람일까 하는 생각에. 또 유리는 투명했으면 합니다. 그래야 아침 햇살을 마음껏 받아들일 수 있으니까. 그래도 가끔 원할 때 비밀을 지킬 수 있는 커튼은 있어야 하겠지요.

안에서는 어떨까요. 이층 높이의 창이 제일 좋겠어요. 오솔길이 보이면 좋겠고. 야트막한 산도 보이고요. 그래도 가끔은 닫아 놓고 안을 내보이지 않은 창이면 더 좋겠지요. 기도할 때는 골방에 가서 하라는 말씀이 있습니다. 세상에 지금 이 자리에 절대자와 나만 있다는 느낌을 느낄 수 있게요.

인터넷을 하는 컴퓨터 화면도 세상을 바라보는 또 하나의 창입니다. 아주 편리하게 다양한 기능을 구사할 수 있는 곳입니다. 여러 홈페이지들은 자신과 자신이 속한 공동체를 알리고 내보이는, 메시지를 전달하는 창입니다. 자신이 원하는 것만, 원하는 만큼만 보일 수 있다는 장점이 있지요. 또 이곳에 들어온 이들은, 멋진 창을 올려다보고 지나가는 행인들처럼 들어오고 나가고 느낌을 남길 수 있지요. 들어온 흔적이 많으면 미소를 짓기도 하고, 그렇지 않으면 실망도 하지요. 옛날 시절로 말한다면 연인들이 자기들만이 아는 표시를 창에다 해서 보인다든지, 작은 돌을 던져 자신이 왔음을 알린다든지 하는 것과 같지요.

전화도 세상과 소통하는 하나의 창입니다. 전화벨이 울린다는 것은 창 밖에서 누군가가 소리치는 것과 같지요. 이제는 발신전화 표시도 가능해서 누가 전화했는지 알 수 있습니다. 커튼 사이로 창 밖에 누가 왔는지 볼 수 있는 것처럼요.

▲작년 여름에 여수 돌산도에서 찍은 사진. 버스 창으로 바라본 해질 무렵의 하늘. 경계의 시간이다. ⓒ 박태신

혼미한 정신이지만, 안개가 가득 끼어 앞이 잘 보이지 않지만 그래도 창을 열어 차가운 공기를 맡습니다. 해가 질 무렵의 공기의 맛, 한밤중이 되었을 때의 공기의 맛은 정말 신선합니다. 아무리 오염된 도시일정 이런 공기의 맛은 여전히 남아 있어 얼마나 다행인지 모릅니다.

대낮의 강렬한 햇빛도, 밤의 조용한 달빛도 필요합니다. 또한 낮과 밤의 경계에 머무르는, 열이 식은 햇빛도 필요합니다. 비도 필요하고 눈도 필요합니다. 또한 맑지도 흐리지도 않은 어정쩡한 날씨도 필요합니다. 대기가, 자연이 제공하는 것들은 사실 다 필요한 것들입니다.

커피 한 잔 시키고 몇 시간 있어도 괜찮은 햄버거 체인점, 혼자 술 마시러 와도 친절히 대해 주는 술집 아주머니, 한참 동안 책을 뒤적이며 꾸물대도 뭐라 하지 않는 서점 주인 등 이런 풍경이 바로 경계의 시간의 여유나 여운과 같은 것은 아닌지. 상술이 안배된 친절 속에도 그와 무관한 상냥함이 숨어 있음을 가끔은 눈치 채기도 합니다. 창을 열고 밖을 내다보는 일은 바로 이런 친절을 더 많이 지니고자 하는 마음이기도 합니다. 하늘을 닮는, 하늘을 담은 마음입니다.