큰사진보기

|

| ▲ 구리 동구릉 내에 있는 선조 왕릉 입구의 홍살문. 홍살문 안에 선도비각이 보이고, 왼쪽에 정자각이 보인다. 선조 왕릉은 정자각 왼편 뒤에 있다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

선조 왕릉은 구리시 동구릉로 197의 '구리 동구릉'(아래 동구릉) 안에 있다. 동구릉(東九陵)은 동쪽에 있는 아홉 기의 왕과 왕비의 무덤이라는 뜻이다. 이때 동쪽은 서울의 동쪽을 의미한다. 예종(8대)과 숙종(19대) 등의 능이 있는 '고양 서오릉'과, 인종(12대)과 철종(25대) 등의 능이 있는 '고양 서삼릉'에 서울의 서쪽을 가리키는 서(西)가 붙어 있는 것도 이와 같다. 따라서 서울 시내에 각각 있는 태종(3대)의 헌릉, 성종(9대)의 선릉, 중종(11대)의 정릉, 명종(13대)의 강릉 등에는 동서남북 표시가 붙어 있지 않다.

이름이 말해주듯이, 유네스코 세계유산으로 등록된 '조선 왕릉'의 일부이자 국가 사적 193호인 동구릉은 우리나라 최대 규모의 왕릉 집합지이다. 물론 일반인의 평범한 묘가 아니라 왕과 왕비 등의 무덤인 까닭에 이곳 능들은 따로따로 숲속에 대단한 묘역을 거느린 채 웅장한 위용을 뽐내고 있다. 그 탓에, 태조 이성계의 건원릉을 비롯하여 문종(5대), 선조(14대), 현종(18대), 영조(21대), 헌종(24대) 및 여러 왕후들 등의 능을 빠짐없이 참배하려면 '수박 겉핥기'로 다녀도 세 시간은 족히 걸린다.

오늘은 임진왜란 유적지 답사여행 중이므로 선조의 능을 찾아간다. 선조의 능은 동구릉 중에서도 가장 깊숙한 곳에 자리잡고 있다.

'구리 동구릉'에 있는 선조 왕릉을 찾아서동구릉 주차장에 도착하여 매표소 쪽으로 다가서면 '朝鮮(조선) 太祖(태조) 高皇帝(고황제) 詩碑(시비)'가 서 있다. 시의 제목은 '登白雲峯(등백운봉)'으로, 우리말로 바꾸면 대략 '백운봉에 올라' 정도가 되겠다. 이성계는 새로운 나라를 세우겠다는 자신의 거대한 포부를 4행 한문시에 담아서 보여준다.

'引手攀蘿上碧峯 손 당겨 댕댕이덩굴 휘어잡고 푸른 봉우리에 오르니一庵高臥白雲中한 암자가 흰구름 속에 높이 누워 있네若將眼界爲吾土만약 눈에 들어오는 세상을 내 땅으로 만든다면楚越江南豈不容초월 강남인들 어찌 받아들이지 않으리'이성계 시비 바로 옆에 '조선왕릉 세계유산' 등록 안내비가 있다. 비에는 '조선왕릉(동구릉)은 세계문화 및 자연유산의 보호에 관한 협약에 따라 인류의 문화유산으로서 탁월한 보편적 가치를 인정받아 유네스코 세계유산으로 등록되었습니다. 세계유산 조선왕릉은 조선 시대 왕과 왕비의 능(40기)으로 우리의 전통문화를 담은 독특한 건축 양식과 아름다운 자연이 어우러진 신성한 공간이며 지금까지도 이곳에서 제례가 이어져 오는 살아 있는 문화유산입니다. 등재일 2009년 6월 30일'이 새겨져 있다. 간략해서 좋다. 욕심이 지나쳐서 답사자가 알아볼 수 없을 만큼 잔글씨를 빽빽하게 써넣어둔 곳도 많은데, 읽히지 않으면 아무 소용이 없다는 점에서 이곳 안내비는 현실적이다.

큰사진보기

|

| ▲ 동구릉 역사문화관 내부에 각 능에 대한 해설문과 사진이 게시되어 있다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

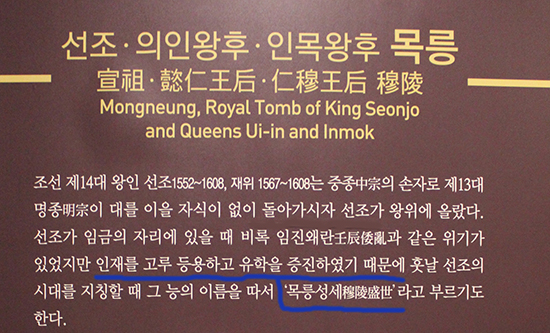

동구릉 답사 전에 역사문화관부터 방문해야매표소를 지나 숲길을 끝까지 걸으면 선조 왕릉에 닿는다. 하지만 매표소 뒤의 동구릉 역사문화관부터 방문한다. 문화관은 답사 전에 알아두면 좋을 각 능에 관한 게시물과 사진들을 보여준다. 선조 왕릉 게시물의 첫 문단을 읽는다.

'목릉(선조·의인왕후·인목왕후)조선 14대 왕인 선조(1552-1608, 재위 1567-1608)는 중종의 손자로 13대 명종이 대를 이을 자식이 없이 돌아가시자 왕위에 올랐다. 선조가 임금의 자리에 있을 때 비록 임진왜란과 같은 위기가 있었지만 인재를 골고루 등용하고 유학을 증진하였기 때문에 훗날 선조의 시대를 지칭할 때 그 능의 이름을 따서 "목릉성세(穆陵盛世)"라고 부르기도 한다.'선조가 인재를 골고루 등용하고 유학을 증진했다? 선조라면 임진왜란과 당쟁의 시대 아닌가? 그런데도 인재를 골고루 등용하고 유학을 발전시켜 살기 좋은 문화융성 세상을 만들었다? 수긍이 되지 않아 국사편찬위원회의 <한국사>에서 해당 부분을 찾아본다.

큰사진보기

|

| ▲ 선조 왕릉은 유네스코 세계문화유산으로 등재된 '조선 왕릉'의 일부인 구리 동구릉 안에 있다. 당연히 동구릉 내의 역사문화관에는 선조 왕릉에 대한 게시물도 걸려 있다. 게시물의 첫 문단 중에는 선조가 '인재를 골고루 등용하고 유학을 증진했기 때문에 목룡성세라고 부르기도 한다'라는 대목이 있다. 목룡성세는 대략 학문이 꽃을 피운 시대, 대략 태평성대라는 뜻이다. 선조 집권기가 태평성대였다? |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

<한국사>는 선조 시대가 '조선 왕조 건국 이후 176년만에 처음으로 강력한 왕권이 행사되지도 않았고, 훈신(정권 교체 등에 공을 세운 신하)이나 척신(왕의 친인척)의 권력 남용도 없었으며, 오로지 왕이 주위의 보필 기관을 통해서 사림(士林) 관료들의 진언(進言, 임금에게 건의)에 의해서 정사가 이루어졌다'면서 '처음으로 사림정치(士林政治)가 이루어졌다'라고 말한다. 전에도 세종처럼 사림과 밀착된 군주가 있기는 했지만 완전히 사림관료의 진언으로 정치가 행해진 것은 선조 때가 처음이라는 이야기이다.

명종이 후계자 없이 사망하면서 왕위가 명종의 이복형인 덕흥군의 셋째아들 선조에게 돌아온다. 뜻밖의 즉위였다. 그래도 다행은, 그 자신 배경이 없던 선조에게 사림은 든든한 배경이 되어 주었다는 사실이다. 명종의 외삼촌으로서 막강한 권력을 행사했던 윤원형이 누이 문정왕후의 사망 직후 자살했으므로 훈신이나 척신 또는 그들을 배경으로 출세한 자들을 대신하여 개혁 성향의 선비 사림들이 조정을 장악할 수 있었던 것이다.

배경 없는 선조를 개혁 성향 선비들이 뒷받침해 주었지만하지만 <한국사>는 '세종은 많은 문신을 등용하고 활용한 임금인 반면, 선조는 많은 문신에 둘러싸여 우왕좌왕한 임금'으로 정리한다. 가장 상징적인 예는 임진왜란 직전인 1598년(선조 22)의 기축옥사이다. 정여립이 모반을 획책하고 있다는 (조작된?) 고발이 들어오자 선조는 서인(西人) 정철을 조사 책임자로 임명하여 1천 명 이상의 동인(東人) 선비들을 죽인다. 당시 '정여립 사건으로 연루되어 처단당한 세력들은 선조의 실정에 대해 비판적인 사람들이었다는 한 가지 공통점이 있었다'(정성희 <당쟁과 왜군의 침입에 휩싸인 조선 제 14대 왕, 선조>). 그랬어도 선조는 임진왜란 초 의주까지 피란을 갔을 때 자신에게는 책임이 없다면서, 당쟁을 꾸짖는 내용의 시 '용만서사(龍灣書事)'를 지었다.

'國事蒼黃日 나라는 갈팡질팡 어지러운데 誰能郭李忠 충신으로 나설 이 그 누구인가?去邠存大計 큰 계책 아래 서울을 떠났지만恢復仗諸公 회복은 그대들에게 달려 있나니,痛哭關山月 국경의 산에 뜬 달 보며 슬피 울고傷心鴨水風 압록강 강바람에 내 마음이 상하네.朝臣今日後 조정 신하들이여, 오늘 이후에도寧復更東西 또 동인 서인 하며 싸울 것이오?'

선조는 "나라가 갈팡질팡 어지러운 지금, 누가 당나라 현종 때 안녹산의 난을 막아낸 곽자의와 이광필 같은 충신 역할을 할 수 있겠소? 명나라의 도움을 얻어 빼앗긴 땅을 수복하려는 큰 계책 아래 서울을 버리고 왔지만, 되찾는 것은 그대 신하들에게 달려 있소. 국경에 뜬 달을 보며 나는 슬피 울고, 용만의 강바람에도 마음이 상하오. 조정의 높고낮은 신하들이여, 지금 나라가 이 지경인데도 '동인, 서인' 하며 싸울 테요?" 하고 말하고 있다. 요약하면, 선조 대에 사림이 동인과 서인으로 나뉘어 돌아가며 권력을 잡기는 했지만, 인재가 골고루 등용되었다고 볼 수는 없다.

목릉성세 또한 마찬가지이다. 선조 재위 기간을 어떻게 태평성대, 또는 학문이 발달하고 문화가 꽃을 피운 시대 정도로 읽히는 목릉성세라 할 수 있을까? 선조와 그의 조정 대신들은 임진왜란 발발을 정확히 예상하지도 못했고, 제대로 된 대비도 하지 않았으며, 7년에 걸쳐 백성들이 입은 참혹한 피해를 막아주지도 못했다.

서울 수구문 밖에는 시체가 산처럼 쌓여 있었다<한국사>는 '임진·정유재란으로 (중략, 농사를 지을 수 있는 토지 면적이 1/3로 줄어들자) 농민에게 과중한 부역·공납·납세가 강요되고, 이에 따른 농민들의 농토 이탈 현상이 나타나는 반면 탐관오리와 지방 토호들의 면세전(세금을 내지 않는 농토)이 계속 늘어나는 등 모순이 연속되었으며 (중략) 헤아릴 수 없을 만큼 많은 사상자를 내어 조선의 인구는 감소되고 가옥과 재산의 손실도 막대하였다. 서울 수구문 밖에 시체가 산처럼 쌓여 성보다 몇 장이나 높아 승려들을 모아 매장했다'라고 기술하고 있다.

즉, 선조 집권기는 학문이 발달하고 문화가 꽃을 피운 태평성대와는 거리가 먼, 아니 정반대의 시대였다. 다만 양반 기득권 세력에게는 선조와 더불어 전쟁 전과 다름없이 권력을 즐기면서 살아가면 되는 태평성대였을 것이다. 선조도 어느 누구도 전쟁 때문에 맞아죽고, 굶어죽고, 병들어 죽고, 가족이 뿔뿔이 흩어진 백성들의 피해에 대해 책임을 진 사람은 없었다.

선조와 집권 세력은 책임은커녕, 전쟁 와중에도 자신들의 권력을 튼튼하게 하는 데에 몰두했다. 선조는 전쟁 초 나라가 금세 망할 지경으로 몰리자 부랴부랴 전국 선비들에게 의병을 일으키라고 독촉했다. 선비들은 1592년 4월에 선조의 교지를 받았다.

선조가 서울을 버리고 북쪽으로 도망가기 전에 쓴 교지에는 '영남이 계속 왜적에게 함락되는 것은 도(道)의 병력이 적기 때문이 아니다. 단지 변란이 창졸간에 일어났기 때문에 각 고을의 군민들이 바람처럼 달아나고 무너져서 와해되기에 이르렀지만, 그들의 본심이 어찌 왜적에게 투항하여 복종하려 하였겠는가? 만일 하나하나 효유(曉諭, 깨우침)하여 선비들이 충의로써 격분하여 동지들을 규합하고 또 자제와 노복(奴僕, 계집종과 사내종)들을 거느려서 관군과 협동하여 힘을 합해 죽기로 싸운다면 오히려 이길 수 있을 것이다' 등의 내용이 적혀 있었다.

선비들은 선조의 기대에 부응하여 왜적의 진군을 막아주었다. 덕분에 왜군들은 1592년 4월 당시 경상도는 휩쓸고 지나갔지만 전라도에는 들어가지도 못했다. 1592년 6월 1일자 <선조수정실록>에 따르면 선조는 감격, "나라의 목숨이 의병들 덕분에 유지되었다"라고 말했다. 11월 16일에도 선조는 "왜란 발발 후 인심이 흩어졌는데 의사(義士)들이 한 번 창의(倡義, 의병을 일으킴)하자 군사들과 백성들이 호응하여 국가가 오늘날까지 있게 되었으니 이는 모두 의병들의 힘이었습니다"라는 사간원의 말에 동의했다.

전쟁 초기 급박한 상황 벗어나자 마음 변하는 선조하지만 1593년 1월 27일의 벽제관 전투 이후 명과 일본 사이에 강화 교섭이 시작되고, 휴전 비슷한 상황이 1597년 1월 정유재란 발발 때까지 약 4년간 계속되자 선조는 돌변했다. 선조는 장차 반란을 일으킬까 염려하여 내린 의병 해체 명령을 따르지 않은 의병장 이산겸을 1594년 1월에 죽였고, 1596년 7월에도 의병장 김덕령에게 반란 혐의를 씌워 죽였다. 1597년 2월에는 이순신을 두고도 "임금을 속인 자는 반드시 죽여야 한다" 하고 선언했다. 선조는 백성의 인기를 얻은 명장이 새로운 나라의 주인이 될까봐 그 걱정에만 노심초사했을 뿐...

선조는 심지어 "왜적을 평정한 것은 오직 명군의 은혜"라고 단정하면서 "우리 장수들은 적장의 머리 하나 베거나 적진 하나 함락한 적이 없었다. (이순신과 원균 두 장수의 해상 승리와 권율의 행주대첩이 다소 나을 뿐이다.) 명군이 온 것은 모두 여러 신료들이 험한 길에 엎어지면서 의주까지 나를 따라와 명나라에 호소한 덕분이다. 그 공로로 적을 토벌하고 강토를 회복했다" 식으로 의병과 조선군을 멸시까지 했다(1601년 3월 14일자 <선조실록>).

당연히 선조는 1604년 6월 24일 처음 확정한 공신 104명에 곽재우, 조헌, 고경명, 김천일 등 의병장 출신을 한 명도 넣지 않았다. 그나마 104명 중에는 무려 86명이 선조와 함께 압록강 까지 함께 피란을 갔던 인물들이었고, 내시 24명, 선조의 말을 끄는 이마(理馬) 6명도 포함되었다.

백성들 정치적으로 속이는 데는 성공했지만...이제 게시물의 '유학을 증진했다' 부분에 대해 생각해 본다. 결론을 반어법으로 말하면, 선조는 (광해군 때에 더 많이 이루지기도 했지만) 임진왜란 중의 충신, 효자, 열녀들을 적극적으로 포상함으로써 '유학을 증진'하려 했다.

전쟁 이후 조선 조정은 정치적 목적으로 해당자들의 마을 입구에 정문(旌門, 표창을 하는 뜻에서 세운 홍살문과 집)을 대거 세워주었는데, 이는 광해군 때 간행된 책자 <삼강행실>에 비해 훨씬 효과가 컸다. 비록 한글로 적히기는 했지만 당시 일반 백성들 중에는 한글도 읽어내는 숫자가 그리 많지 않았을뿐더러, <삼강행실>이 지금의 군 또는 큰 면 단위로 3권씩만 배포되었기 때문에 그들이 읽을 기회도 없었다. 그러나 정문은 달랐다.

큰사진보기

|

| ▲ 동구릉 정문을 들어서면 이내 홍살문에 관한 안내판이 나타난다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

정문은 글을 못 읽는 사람에게도 저절로 보이는 법이다. 일반 백성들은 정문을 보며 충신, 효자, 열녀가 되어야 한다는 유교적 마음을 가지게 되었고, 정치적으로는 임금과 조정에 대해서가 아니라 일본에 대한 증오심을 더 크게 키웠다. 이를 두고 최영희는 논문 '임진왜란의 재조명'에서 '국방을 소홀히 한 국가에 대한 책임의 소재가 일본에 대한 증오로 옮겨지는' 효과를 거두었다고 해석한다.

따라서 '조선의 피지배 계급은 임란 시의 피해에 대한 책임을 왜적들에게 돌리게 되었고, 국가나 양반 등 지배 계급에로의 감정은 점차로 드러나지 않게 되었다. 따라서 임란 후의 적극적인 포상은 백성들에게 성리학적 지배 질서의 재편에 따른 유교 윤리의 보급에 막대한 공헌을 하였다고 보아 무리가 아닐 듯싶다. 나아가 유교 윤리의 보급은 어느 정도 조선 사회의 안정을 가져왔다고 보겠다'라는 최영희의 견해는, 다시 반어법으로 말해, 임진왜란 당시 나라를 이끈 세력이 성공적으로 만들어낸 '유학의 증진'이라 하겠다.

큰사진보기

|

| ▲ 목릉 입구에 가면 홍살문이 서 있다. 홍살문 아래에 '이곳은 왕릉의 신성한 혼(魂)의 길입니다. 들어가지 마십시오.'라는 신도(神道) 패가 놓여 있다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

하지만 정문 등을 통한 '유학의 증진'은 결과일 뿐, 일반 백성들까지도 선조 집권기를 목릉성세의 시대로 생각했다는 증거는 못된다. 이는, 끝까지 한양과 평양을 지킨다고 공언해 놓고서 실제로는 몰래 도망간 선조에게 백성들이 노골적으로 저항한 사실이 단적으로 증언해준다. 공언의 대표적 예는 <선조실록> 1592년 4월 29일자 기사이고, 저항의 단적인 예는 같은 해 6월 10일자 기사이다.

실록 1592년 4월 29일자는 '임금이 궁궐을 떠나 다른 곳으로 피란하는 일이 이미 결정되자 해풍군 이기(李耆) 등 수십 명이 임금이 있는 곳의 문을 두드리며 통곡했다. 임금이 말하기를 "가지 않고 마땅히 경들과 더불어 목숨을 바칠 것이다" 하였다. 이에 기 등이 물러갔다'라고 증언한다.

6월 10일자 실록은 '중전이 함흥으로 가려 하자 평양 사람들이 몽둥이로 중전의 시종을 쳐 말 아래로 떨어뜨렸으며, 호조판서 홍여순도 길에서 맞아 등을 다쳐 부축을 받고 돌아왔다. 거리마다 칼과 창이 삼엄하게 벌여 있고, 고함소리가 땅을 진동하였는데 모두들 임금이 성을 나가지 못하도록 하려 하였다'라고 기록하고 있다. 그런데도 선조가, 백성들과 소통하지도 못했고 신뢰도 얻지도 못했고, 전쟁으로부터 백성들을 보호하지도 못했던 선조가, 과연 문화융성을 이루어낸 명군이었단 말인가? (계속)