체화당(棣華堂)은 경북 상주시 청리면 가천리 650번지에 있다. 건물 바로 앞 안내판에 따르면, 문화재자료 178호인 체화당은 '류성룡의 문하생인 월간(月澗) 이전(1558∼1648)이 강론하던 곳으로, 선생의 아들인 신규(身圭)공이 1632년에 건립하였다.'

1632년(인조 10), 이때 이전은 74세의 고령이었다. 그런데도 그의 아들 이신규는 제자들을 가르치는 일에 몰두하고 있는 아버지를 위해 체화당을 지었다. 이전은 강당이 완공된 후에도 17년이나 더 생존하여 무려 91세까지 살았다. 아들 이신규는 아마도 강당을 지은 보람을 한껏 만끽했을 것이다.

91세까지 장수한 이전, 그러나 젊을 때 임진왜란 겪어조선 시대의 평균 수명은 30세 안팎에 불과했다. 그에 견줄 때 이전은 무척이나 무병장수한 선비였다. 하지만 젊은 날에도 그가 그처럼 평화롭게 산 것은 아니다. 이에 대해서는 안내판에 상징적 증언이 들어 있다.

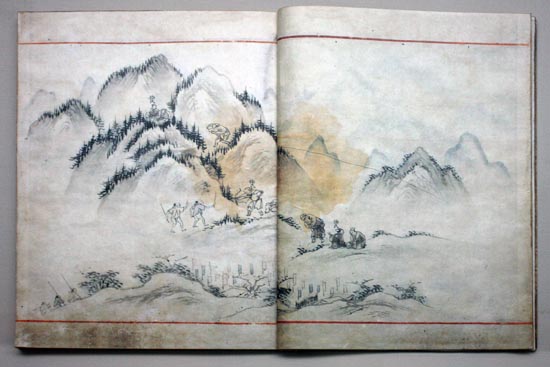

'사당은 당초 다른 곳에 건립된 것을 영조 47년(1771)에 지금의 위치로 이건했다. 체화란 형제의 우애를 의미하는 말로, 이전, 이준(1560∼1635) 두 형제의 우애를 상징하는 당호(堂號, 집 이름)라 하며, 특히 임진왜란 중에는 아우를 구한 <형제급난도(兄弟急難圖, 형제가 급히 피란을 가는 그림)>를 탄생시켰다.'

큰사진보기

|

| ▲ 상주박물관과 북천전적지 임란기념관은 <형제급난도> 중 동일한 그림의 복사본을 보여준다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |

임진왜란 중 이전, 이준에게 무슨 일이 있었던 것일까? 상주 북천전적지 내 임란기념관은 <형제급난도> 복제본을 전시하면서 그림 아래에 긴 해설문을 붙여 두었다. 해설문은 형제급난도를 '월간 이전, 창석 이준 선생 형제의 출천(出天, 하늘이 낸)한 우애를 그림으로 형상화한 것'이라면서 '세로 29cm, 가로 21.5cm의 저지한장본(楮紙韓裝本) 오침법(五針法) 총 56정(丁)의 첩장(帖裝)'으로 소개한다.

저지한장본 오침법 (총 112면의) 첩장? 닥종이에 인쇄한 내용물들을 순서대로 포갠 후 세로로 다섯 개의 구멍을 내어 실로 묶어서 병풍 형태로 만든 책을 말한다. 요즘 보는 대부분의 책들은 서양식 양장(洋裝)으로, 풀로 책의 옆면을 붙여서 만든다.

이어 해설문은 '이 그림이 탄생한 동기'에 대해 말한다.

'임진왜란 이듬해인 1593년 봄에 창석 선생이 백씨(형) 월간과 함께 중모의 고모담에 있던 향병소(鄕兵所, 의병 본부)에 머물러 있을 때 갑자기 왜적이 쳐들어 왔다. 당시 창석 선생은 곽란(급성 위장병)으로 거의 기동을 할 수 없는 형편이었다. 그는 형에게 나는 병으로도 죽을 몸이니 형님이나 피신하여 가문을 보존해 달라고 간청했으나 형은 끝내 동생을 업고 백화산 정상으로 피해 그 생명을 건졌다. 이 사실을 창석 선생이 1604년 주청사(奏請使)의 서장관이 되어 명에 갔을 때 중국인에게 이야기하니 그들이 감동하여 화공에게 시켜 그림으로 그리게 하였다. 그림의 배경은 백화산이라 명시해 놓고, 하늘을 가린 왜적의 기치가 산 아래 진을 치고 창검을 든 왜적이 두 형제에게 다가오자 형이 아우를 설득해 업고 떠나는 장면, 업고 가던 아우를 내려놓고 눈앞에 선 왜적을 향해 형이 화살을 겨누는 장면, 간신히 적을 퇴치하고 산정을 향해 아우를 업고 달리는 모습, 끝으로는 백화산 정상 밑에서 아우를 내려놓고 위로하는 네 장면을 그리되 극히 사실적이며 운필이 대담하다. 비록 중국 화공에 의해 그려졌지만 2면 가득한 그림 자체만으로도 절박했던 상황과 지극한 형제애를 절로 감지하게 하였다. 이 그림이 완성되자 창석은 경향의 유명인에게 이 사실을 소재로 하여 시문(詩文, 시와 글)을 청하였는데, 이 글도 부록으로 그림 뒤에 붙였다. 당대뿐만 아니라 오늘날까지도 학자로서 문인으로서 방명(芳名, 뛰어난 이름)을 남기고 있는 분들이 이 글로써 이 두 분 형제애를 찬미하였는데, 그림도 중요하지만 남의 아름다움을 같이 아름답게 나눈 선비들의 시문은 그것대로 널리 알려야 할 소중한 것들이라 하겠다.'

해설문은 경상북도 유형문화재 217호인 <형제급난도>이 어떻게 해서 그려지고, 또 책으로 만들어졌는지 잘 설명해주고 있다. 의병을 일으켰지만 몸에 병이 들어 죽어가는 동생을 살려야 헸기에 왜적과 싸워가며 산 정상까지 올라간 형, 형제의 이야기를 듣고 감동한 나머지 그 내용을 그림으로 형상화한 중국인들, 두 사람의 우애를 기려 아낌없이 문장을 지은 당대의 명사들, 이렇게 <형제급난도>에 많은 사람들이 관련되어 있다.

많은 당대 명사들, <형제급난도>를 위해 글을 썼다

체화당은 <형제급난도>의 형 이전이 제자들을 가르쳤던 강당이다. 강당은 '마당을 사이에 두고 대문채(대문이 포함되어 있는 집채)와 평행으로 놓여 있다. 강당 뒤편에는 방형(方形, 네모꼴)으로 쌓은 담장 속에 사당이 자리잡고 있다. 사당은 정면 3칸, 측면 1칸 반 규모로 전면에 개방된 반 칸 크기의 툇간(退間, 집채의 본래 기둥과 집채 밖에 따로 세운 기둥 사이의 공간)이 마련되어 있다.'

가천리 650번지 체화당에서 직선거리로 400m, 길을 따라 가면 1.3km 떨어진 587번지에 창석사당이 있다. 둘은 가까이 있다. 또 체화당이 문화재자료 178호, 창석사당이 178-2호이다. 하나의 문화재로 등록될 만큼 두 집은 내용으로도 가깝다.

창석사당(蒼石祠堂)은 체화당에 모셔진 이전의 동생 이준을 기리는 사당이다. 집 앞 안내판은 '이 건물은 선조∼인조 연간의 학자로 임진왜란 때 창의하여 국란 극복에 앞장선 창석 이준 선생을 모신 사당이다. 당초 월간 이전 선생의 사당과 함께 1656년에 다른 곳에 창건된 것을 영조 47년(1771) 현 장소로 이건한 것'이라고 해설하고 있다.

'선생은 선조 28년(1595) 경상도 도사가 되고, 홍문관을 거쳐 인조 13년(1635) 부제학(정3품)을 역임하였다. 창석 선생은 정경세, 성람, 김각 등 상산(상주) 선비와 뜻을 같이 하여 임란 후 우리나라 최초의 사설 의료기관 격인 존애원(存愛院)을 설립하였으며, 선생이 기록한 창석본 <상산지(商山誌)>는 우리 지역을 대표하는 최고의 역사지로 인정받고 있다.이 사당은 장대석(직사각형의 받침돌)으로 기단(뜰보다 한 단 높게 쌓은 단)을 쌓고 원형으로 다듬은 주초(기둥을 받치기 위해 땅 위에 놓은 돌)를 놓아 원기둥(둥근 기둥)을 세웠으며, 지붕은 겹처마(치마 끝의 서까래 위에 짧은 서까래를 잇대어 달아낸 처마)로 양 측면의 박공(집의 옆면 '여덟팔자'형 지붕 아래에 부착된 '사람인자'형 나무)면에 풍판(風板, 박공지붕의 양 측면에 비바람을 막기 위해 넓은 나무판을 이어 붙여 만든 부분)을 달았다.'

존애원이 눈길을 끈다. 경상북도 기념물 89호인 존애원은 상주시 청리면 율리1길 5에 있다. 창석서당에서 대략 5km 가량 떨어진 지점이다. 문화재청은 존애원을 두고 '임진왜란 뒤에 질병 퇴치를 자치적으로 해결하고자 선조 35년(1602) 김각, 성람, 이준이 설립한 사설 의료기관이다. (중략) 존애원은 의료 시설이 아주 적었던 당시 많은 약재와 시설을 갖추어 주민과 가난한 사람들을 치료함으로써, 다른 지방에까지 큰 자랑거리였다'라고 소개하고 있다.

임진왜란 의병 활동 중 움직이지 못할 만큼 큰 병에 걸리는 바람에 형 이전으로 하여금 자신을 등에 업은 채 왜적과 싸우면서 산꼭대기까지 피란 가게 만들었던 이준, 그가 종전 이후 가난한 백성들을 위한 사설 의료기관 건립에 앞장선 것은 동병상련(同病相憐)의 교훈을 잊지 않았기 때문일 것이다. 계급사회적 인식을 가진 상류층 사람들이 흔히 '내 배가 부르면 종이 굶어죽는 줄 모른다' 식의 인식을 가지고 있다는 사실을 생각하면 이준은 조선 시대에 이미 민주주의를 실천한 참된 선비였다.

상주 선비들의 존애원 설립은 노블리스 오블리제의 실천존애원을 두고 한 언론 매체는 '노블리스 오블리제'라는 제목의 기사를 쓰기도 했다. 프랑스어 noblesse(노블레스, 고귀한 신분)와 oblige(오블리주, 책임)가 결합된 noblesse oblige는 '높은 신분을 가진 사람에게는 그에 따르는 도덕적 책임이 있다'라는 가르침이다. 조선의 지도층이 임진왜란을 맞아 의병으로 싸움터에 나서고, 종전 이후 백성들의 질병을 치료하기 위해 사설 의료기관을 세우는 일은 당시 상류층 사대부들이 당연히 해야 할 의무였다. 하지만 사람이 자신의 도덕적 의무를 다하는 일은 말처럼 쉽지 않다.

오늘, 여러 일행과 함께 창석서당을 찾는다. 이준의 생애가 역사에 남긴 교훈을 오롯이 본받겠다는 마음들이 생겨난 것일까. 모두들 얼굴에 붉은 빛이 감돈다. 안내판 옆에 접시꽃이 만발했다.

큰사진보기

|

| ▲ 체화당 담장 옆에 접시꽃이 붉게 피었다. 접시꽃은 창석사당 담장 옆에도 피어 있다. 문중에서 아마 의도적으로 그렇게 심은 것아 아닌가 여겨진다. |

| ⓒ 정만진 |

관련사진보기 |