|

| | | ▲ 과천현대미술관 입구 '부퍼탈의 추억'전 홍보설치물. 아래 40여 년 전 이번 전시작품을 찍은 독일 사진작가 만프레드 레베의 개막식 인사말 | | | ⓒ 김형순 | | 과천국립현대미술관에서는 백남준 타계 1주년을 맞아 그를 회고하는 특별자료전을 열고 있다.

이번 전은 주로 60년대 만프레드 레베(71)가 찍은 백남준 퍼포먼스와 작업 과정을 기록한 사진, 50년대 이후 독일 로젠크란츠 컬렉션 등 백남준을 회상할 수 있는 작품 120여점을 선보인다.

1963년 3월 11일, 독일의 소도시 부퍼탈(Wuppertal) 갤러리 파르나스(Parnass)에서 하나의 사건이 터졌다. 이는 백남준의 첫 전시회로 그의 신화라 할 비디오아트가 태동한 시기이기도 하다. 이 전시의 콘셉트는 1960년대 대중문화의 우상으로 떠오른 TV를 해체하고 파괴하는 것이다.

백남준은 고급예술보다는 예술의 민주화나 인간화에 관심을 두었다. 물론 이런 예언자적 관점은 후대에 인정받게 되지만, 그는 광고로 이루어지는 TV가 상업주의적 이익을 대변하는 것을 못마땅하게 여겨왔다.

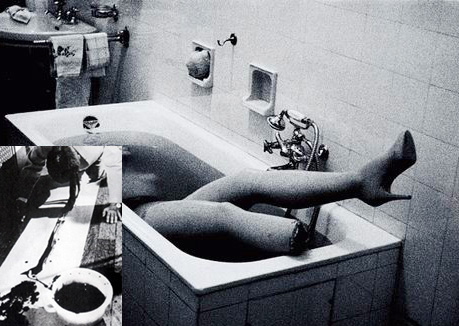

| | | ▲ 만프레드 레베 '음악전시회-전자텔레비전' 흑백사진 24×30cm 1963 국립현대미술관소장. 움직이고 이용할 수 있는 조정된 피아노 4대 중 하나. 피아노에 인형, 장난감, 암소뿔, 철조망, 수저, 사진, 브래지어, 깡통, 자물쇠 등이 장식처럼 붙어있다 | | | ⓒ 국립현대미술관 | | 당시 이 전시회는 그야말로 획기적이었다. 우리 굿판의 돼지머리를 대치할 만한 전시장 입구에는 피가 뚝뚝 떨어지는 소머리가 달려있었다. 내부에는 4대의 조정된 피아노와 TV 12대를 뒤죽박죽 배치했고 이뿐만 아니라 거울, 전축 등과 아래에서 보듯 2층 욕조에는 마네킹도 설치했다.

이때 만든 포스터는 당시 학생들이 일으킨 4·19 기사를 보도한 경향신문을 이용하여 그 위에 '음악전시회-전자 텔레비전'을 제작했다. 여기서 그의 절친한 친구인 조셉 보이스가 도끼로 피아노를 부숴 더욱 난장판이 되었다.

백남준은 당시 독일에서 거의 무명이긴 했지만 공연 도중 관객의 넥타이를 자르거나 그들을 샴푸시킨 '피아노와 포르테를 위한 연구(1960)', 머리로 묵선을 그리는 '머리를 위한 참선(1962)'을 통해 이미 현지 언론에 알려졌다. 괴상하고 해괴망측한 집단의 공연과 메가톤급 과격성 그리고 기상천외한 행동으로 '동양에서 온 문화 테러리스트'라는 꼬리표가 붙었다.

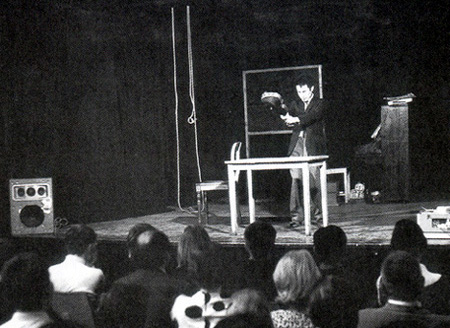

| | | ▲ 만프레드 레베 '음악전시회-전자텔레비전' 흑백사진 24×30cm 1963. 아래 만프레드 레베 '머리를 위한 참선' 흑백사진 1962 | | | ⓒ 국립현대미술관 | | 백남준은 무질서한 가운데 속이 확 풀리는 우리 굿판이나 만판놀이 전통을 서양 전위미술에 도입한 셈이다. 게다가 음악적 요소를 미술로 표현하는 새롭고 기발한 발상은 또한 획기적인 것이었다.

사실 백남준이 공부한 것을 보면 음악가인지 미술가인지 혼란을 준다. 1956년 뮌헨대학에서 음악학을 전공했고 더 전위적 학풍의 프라이부르크대학에서 작곡도 배웠다. 1958년에는 존 케이지를 만났고 쾰른의 서독방송국(WDR) 전자음악 스튜디오에서 작업했다. 그렇게 보면 그는 사실 음악과 미술의 경계를 허문 예술인이라 할 수 있다.

당시 이런 백남준의 전위예술을 밑받침해 준 사람들은 바로 '플럭서스(흐름, 끊임없는 움직임)' 예술가들이다. 이 모임의 창시자 조지 마치우나스를 비롯하여 앨런 긴스버그, 조지 브레이트, 벤저민 패터슨, 오노 요코, 볼프 포스텔 등이 여기에 속한다. 그리고 반고급문화를 기치를 내걸고 나온 존 케이지가 여기서 정신적 지주였다.

시대우상 파괴

| | | ▲ '바이올린을 위한 독주' 뒤셀도르프미술대학 공연. 1962. 바이올린을 들어 올리는데 몇 분 소요되며 내리치는데 1초가 걸린다. 이런 장면은 전시장 한 켠 영상자료실에서도 볼 수 있다 | | | ⓒ 열음사 | |  |  | | | ▲ 이번 특별전 개막식에 참가한 고 백남준의 부인 구보타 시게코 씨 | | | ⓒ 김형순 | 그런데 조셉 보이스도 그랬지만 백남준은 왜 피아노와 바이올린을 때려 부쉈을까? 그는 아마도 한 시대의 예언자로 인간이 시대의 우상에 짓밟히는 것에 대한 반항이자 경고일지 모른다. 점잖은 유럽인에게 피아노와 바이올린은 숭배에 가까울 정도로 소중히 여기는 문화코드였다. 백남준은 그런 고정관념을 깨야 진정한 예술이 태어난다고 믿었던 것 같다.

백남준의 대표작이기도 하고 가장 백남준적인 작품인 'TV부처'는 이 독일의 소도시에서 그 전조를 선보였고 그런 부처가 되기 전 사전 조치로 백남준 자신은 먼저 일체의 규율을 파계하는 면모를 보였다. 사실 이런 행위는 독일에서는 도저히 상상도 할 수 없는 일이기도 하다.

제1영상자료실에는 백남준의 부인 구보타 시게코가 만들어 지난 1월 1주기 행사에서 소개됐던 회고영상 '백남준과 함께 한 나의 삶'도 공개되어 그의 인간적 면모를 볼 수 있다. 또한 제2영상자료실에는 바이올린을 부수거나 칼을 입에 물고 피아노 연주하는 파격적 모습 등도 볼 수 있다.

그가 이렇게 서양미술사에서도 그 유례를 찾아볼 수 없을 정도로 전위적이고 반항적인 문화게릴라가 된 것은 세계로 향한 그의 열린 마음, 부잣집 아들로 구김살 없이 자란 환경이 낳은 자유분방함과 타고난 '무서운 아이들(앙팡 테리블)' 기질에서 온 것이 아닌가 싶다.

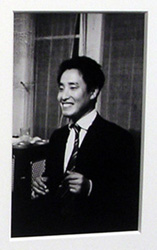

|  | | | ▲ 만프레드 레베 '존 케이지에 대한 경의' 흑백사진 24×30cm 1960. 패기만만한 백남준의 젊은 모습이 인상적이다 | | | ⓒ 김형순 | 또한 백남준처럼 한국 출신인 것을 대단한 긍지로 여기고 자부심을 가진 작가도 드물다. 사실 그 자신의 뿌리와 정체성을 되돌아보게 한 것은 그가 존경했던 스승 존 케이지였다는 점은 하나의 역설이다. 그는 백남준에서 비고정성 개념인 동양정신이 서양문화사에 견줄 만한 경쟁력이 있다고 일러주었을 때 큰 감명을 받았다고 한다.

백남준의 최고 역할은 다빈치, 피카소, 칸딘스키, 폴락까지를 포함한 서구미술사 전체 맥락에다 노자풍의 도교, 선불교, 주역 등 동서양의 예술과 사상을 아우르는 새로운 예술의 꿈과 비전을 제시하여 그런 경계를 없애고 그것을 통합적으로 하나 되게 하는 비빔밥 정신을 유감없이 발휘했다.

어쨌든 백남준과 40년 지기로 죽기 1년 전까지도 친구로 지낸 만프레드 레베가 그의 이런 당시의 활동상황을 기록사진으로 고스란히 남겼다는 것은 대단한 행운이고 그래서 우리에게 소중한 보물로 남게 되었다.

이번 전은 우리에게 다시 한 번 기록의 위대한 힘을 깨우쳐준다. 또한 이번 전시를 통해 한 번도 언짢은 표정이라고는 찾아볼 수 없는 그의 천진난만하고 낙천적인 모습은 사람들에게 감동과 여운을 주며 더 가깝게 느껴지는 작가로 오래 기억될 것이다.

| | | ▲ 만프레드 레베 '음악전시회-전자텔레비전' 흑백사진 24×30cm 1963 국립현대미술관소장. 동양에서 온 무명작가가 서양 전위작가들을 놀라게 했다 | | | ⓒ 국립현대미술관 | |

덧붙이는 글 | 전시기간: 2007년3월23일(금)~5월6일(일) 전시장소: 국립현대미술관 제2전시실

전시부문: 뉴미디어, 사진, 회화 등 4인의 120여 점 전시설명 : 매주 화~일 오후 1시, 3시

참고도서: <백남준 그 치열한 삶과 예술>(이용우 지음, 열음사)

|

|