|

| | | ▲ 갤러리현대 입구 '김환기·김창열·이우환' 3인전 현수막 | | | ⓒ 김형순 | | '갤러리현대'에서 '어디서 무엇이 되어 다시 만나랴'라는 제목으로 '김환기, 김창열, 이우환(1970~1980)' 3인전이 30일까지 열린다.

갤러리측은 70년대 뉴욕에서 김환기, 파리에서 김창열, 일본에서 이우환, 이들이 고국을 그리며 점과 선과 면으로 그려낸 작업을 한데모아 21세기에 우리 미술이 나갈 바를 제시할 전시회가 되었으면 하는 취지로 이 전시회를 기획했다고 밝혔다.

한국미술의 전환점인 70년대 우리미술을 대표하는 세 분의 그림을 동시에 감상할 수 있다는 건 흥미롭다. 하긴 세 분은 프랑스 퐁피두센터에 작품이 나란히 소장될 정도로 세계가 인정하는 한국미술의 대가임에는 틀림없다.

추상화는 불립문자(不立文字)

사실 현대인들은 현대미술에 피곤해하고 추상미술에 답답해한다. 때론 분노와 자괴감까지 느낀다. 추상미술은 마치 종교의 오묘한 진리를 문자로 표현할 수 없듯이 불립문자에 가깝다. 추상적 조형기호를 일반 언어로 옮기는 건 쉽지 않다.

중세의 그림은 대부분 문맹인 사람들에게 성서의 교리를 쉽게 설명하는 좋은 도구였으나 오늘날은 거꾸로 문맹자는 없지만 그림을 읽지 못한다. 왜냐하면 현대미술은 '내용'보다 '형식'을 중시해 얘깃거리를 없앴기 때문이다. 그래서 건더기 없는 멀건 국과 같다.

김환기, 김창열, 이우환의 종착점은 추상화 경향으로 기울었다. 이에 접근하기 쉽지는 않지만 우리에게 친근한 정서를 추상화했기에 왠지 모르게 끌리는 감동과 울림과 공감의 폭은 넓어 보인다.

김환기는 달, 매화, 항아리를 녹여 이를 더 세련되고 현대화된 시로 승화시켰고, 김창열은 한국의 눈으로 재해석한 자연의 세계를 물방울로 표현했고, 이우환은 한국의 전통철학을 현대적 선과 점으로 추상화했다면 지나친 추론인가.

하나, 어디서 무엇이 되어 다시 만나랴

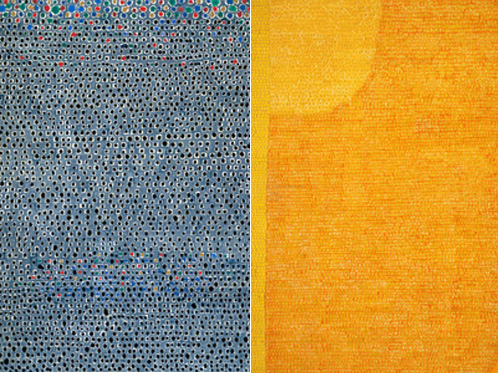

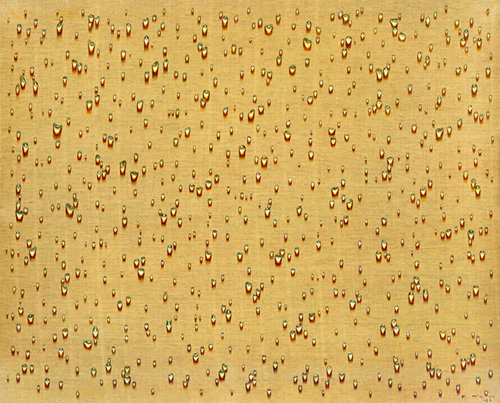

| | | ▲ 김환기 '무제' 22-III-70, 1970 코튼에 유채 150×100cm. '무제' 12-V-70, 1970 코튼에 유채 | | | ⓒ 갤러리현대 | | 1974년에 작고한 김환기(1913~1974)의 1970년대 점화(點畵) 시리즈는 왠지 친근감이 간다. 원래 구상을 거쳐 추상을 해서 그런지 또 35년 이상 세월이 흐른 뒤라 그런지 우리에게 너무나 편안한 여백과 여유를 주며 감상하게 한다.

2층에서 보는 숭고한 파란색 점화, 정겨운 회색 점화, 따뜻한 느낌을 주는 노란색 점화를 보고 있으면 아! 하는 감탄사와 함께 그림이 주는 황홀함에 빠진다. 저것이 하늘의 별인가 바다의 물인가 인간의 발자취인가 태초의 세상으로 돌아가는 착각이 들 정도이다.

이것은 김환기 화백이 고독한 뉴욕생활 속에서 밤하늘 저녁별을 보며 그리운 '한 사람 한 사람'이 생각날 때마다 '하나씩 하나씩' 찍어나간 점들로 구성된 말 그대로 점화들이다.

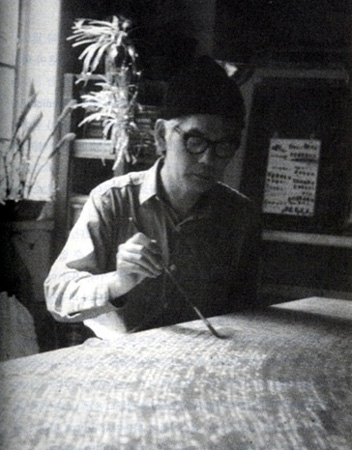

| | | ▲ 김환기 1972년 뉴욕 아틀리에. 점화를 마무리하는 모습 | | | ⓒ 김환기 | | 그는 작업에 임하는 심정을 뉴욕일기에 이렇게 적어놓았다. "서울을 생각하며, 오만가지로 찍어가는 점", "내가 그리는 선, 하늘 끝에 갔을까". 또한 이 작업의 힘듦을 이렇게 썼다. "마치 종신형 죄수가 되어서 일하는 것 같고…" "깜깜한 하늘 밖에 한번 못 나갔다."

김환기 아내 김향안 여사는 점화작업을 이렇게 설명한다. "우선 속틀을 짜고, 캔버스를 매서 바닥에 놓고 아교질을 한 다음, 한 폭을 완성할 만큼 물감을 풀어 유리병에 준비 한 후, 점을 찍고 그 하나하나를 사각형으로 돌려 싸기를 반복한다."

결국 김환기는 결국 점·선·면으로 회귀하여 공간의 심화와 확대를 기했고 초기 모더니즘 모색과, 중기 한국적 조형미 탐색을 거쳐, 마침내 후기 순수추상으로 모든 실험과 탐색을 다 쏟아 부어 한국인은 물론 세계인 누구도 공감할 여지가 있는 추상화를 완성했다.

| | | ▲ 김환기 '어디서 무엇이 되어 다시 만나랴' 16-IV-70, 1970 코튼에 유채 236×172cm | | | ⓒ 갤러리현대 | | 마침내 김광섭의 시 <어디서 무엇이 되어 다시 만나랴> 부제가 붙은 김환기 화백의 추상화의 한 획을 긋는 대작인 '16-IV-70#-193(1970)'이 탄생했고 이를 전후로 대표작들이 쏟아져 나온다. 조국의 하늘과 바다, 뉴욕의 별빛과 달빛이 고스란히 담긴 추상화 말이다.

이우환도 "다른 어느 색보다도 블루는 멀다. 블루의 다가가기 어려움은 하늘에 닮았다. 블루, 생과 죽음을 품은 무의 색"이라고 했는데 블루 톤도 천 가지 만 가지지만 이렇게 푸른 블루를 사용하는 작가도 드물 것이다.

"내가 찍은 점(點), 저 총총히 빛나는 별 만큼이나 했을까"하는 그의 염려 그 이상으로 그가 도달한 추상적 조형은 우리에게 놀라운 경이로움을 맛보게 한다. 이건 작가의 염원이 하늘의 별처럼, 대지의 꽃처럼 확고히 분출되었음을 뜻한다.

둘, 인간사 희로애락을 물방울에 녹이다

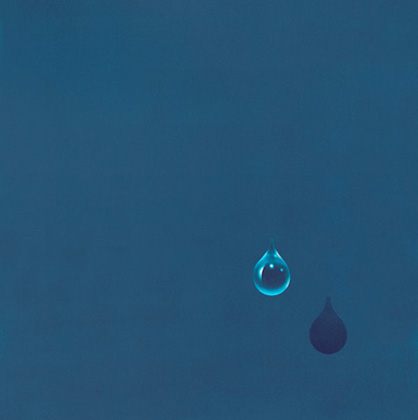

| | | ▲ 김창열 '물방울', 1979-83 캔버스에 유채 183×228cm | | | ⓒ 갤러리현대 | | 1969년 12월14일 김환기 일기에 이렇게 적혀있다. "창열이 파리로 떠났다. 우중에 케네디공황에 나갔다. 저녁 8시30분발로 떠났다."

물방울 작가로 유명한 김창열(1929~), 그는 서울미대에서 공부했고 1950년대 추상표현주의의 영향을 받았다. 1965년 뉴욕 아트 스튜던트 리그에서 공부한 뒤 프랑스에 정착하여 유럽에서 독자적 회화세계를 추구했다.

그는 1972년 파리의 권위 있는 살롱 드 메(Salon de mai)전에 데뷔하면서 물방울작가로 명성을 얻었고, 2004년 쥬드폼 국립미술관에서 회고전으로 대가로 예우 받았고, 2005년과 올해 베이징 중국국가박물관 초청전에 최고작가로 찬사를 한 몸에 받고 있다.

인터뷰를 통해서 본 그의 작품의 이모저모를 살펴보면 이렇다.

"정신적 각성의 맑음을 응집된 생명의 결정체인 물방울에 그린다", "물방울은 불교의 공(空)과 도교의 무(無)와 통한다", "무가치한 것, 아무것도 아닌 것에 생명과 호흡을 불어넣는다", "농부가 밭을 갈듯이 풍성한 수확을 기도하듯이 마음으로 물방울을 그린다."

| | | ▲ 김창열 '물방울', 1972 캔버스에 유채와 애나멜 160×160cm | | | ⓒ 갤러리현대 | | 그의 작품태도는 거의 구도자적, 보통사람도 30년이면 뭔가를 이룰 터인데 작가로서 30년간 그렸다면 대가의 경지에 도달하지 않겠는가. 그 속에는 우리의 수난사, 인생들의 희로애락이 다 녹아있다. 그 중에서 진액 같은 진수만 걸려낸 것이다.

그의 물방울은 머리로 생각하는 기하하적이고 차가운 추상이라기보다는 가슴으로 느끼는 직관적이고 뜨거운 추상이기에 동양인뿐만 아니라 서양인들에게 강한 호소력을 주는 것 같다. 이런 점을 프랑스 평론가들은 '엄격함 속에 유머가 있다'고 평했다.

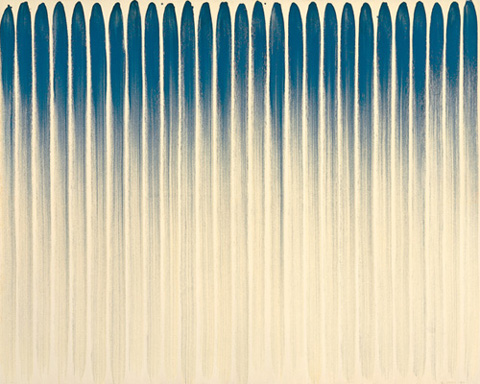

셋, 이윽고 언어가 그치고 그 언저리에 공백이

| | | ▲ 이우환 '선으로부터', 1980 캔버스에 유채 181.8×227.3cm | | | ⓒ 갤러리현대 | | 이우환(1936~)은 서울대 미대 중퇴 후 일본으로 건너가 일본대학 철학과를 졸업하고 프랑스 파리국립 에콜드보자르 초빙교수를 역임했고 2001년 호암상 예술상 수상, 현재 동경 다마 미술대학교 교수다.

그의 수필집 <여백의 예술>은 읽기 쉬운 책은 아니다. 그의 그림만큼 추상과 관념의 언어로 넘친다. 그 중 '화집의 단상에서'가 자신의 미술에 대한 해설을 시적 언어로 요약해 놓았다. 여기서 몇 가지를 소개한다.

"하나의 점을 찍으면, 갑자기 언저리가 움직이기 시작하고, 지면의 상공 낮게 생기로 팽팽한 공기가 떠돈다. 이 싱싱한 환상의 체험은 드디어 나를 화가로 만들었다."

"우주의 삼라만상은 점에서 시작하여 점으로 돌아간다. 점은 새로운 점을 부르고, 그리하여 선으로 이어진다. 존재하는 것도 산다는 것이 점이므로, 나 또한 점이며 선이다."

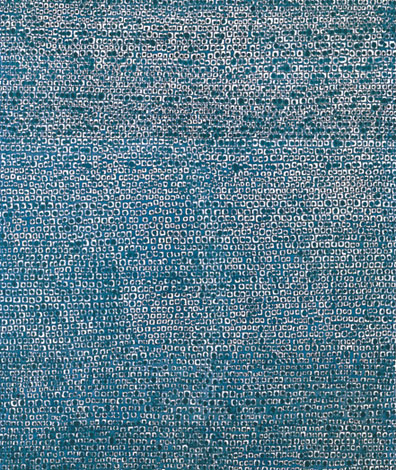

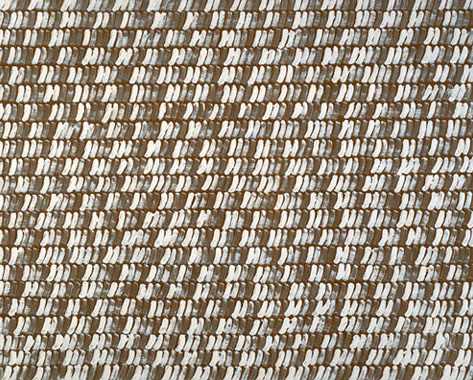

| | | ▲ 이우환 '점으로부터', 1975 캔버스에 유채 100×80.3cm | | | ⓒ 갤러리현대 | | "내가 그림을 그리고 있으면 어느 틈엔지 그림이 나를 그리게 하고 있음을 깨닫는다."

"잠시 맺혀져/영겁의 꿈/그 뒤야 산이 되든지/ 바다가 되든지."

"점에서 시작하여 점으로 돌아간다. 점의 이합집산이 삼라만상의 양상이고 그 반복이 우주의 무한을 가리킨다."

"…이윽고 언어가 그치고/언저리에 여울여울 공백이 퍼져간다."

그는 작품은 드디어 철학과 언어를 포기한 그림 즉 공백이 있는 세계에 닿게 된다. 관객이 이를 알아차리기는 쉽지 않다. 그러나 그의 그림 특징이기도 한 거리두기로 처음엔 접근이 힘들어도 그 여백의 미가 있어 일단 한 번 거기에 빠지면 헤어 나올 수 없게 된다.

| | | ▲ 이우환 '선으로부터', 1977 캔버스에 유채 130.3×162.2cm | | | ⓒ 갤러리현대 | |

덧붙이는 글 | 갤러리현대 전화 02-734-6111~3 팩스 02-734-1616

홈: www.galleryhyundai.com 입장료 무료 월요일 휴관

|

|