|

| | | ▲ 인사동 학고재 입구. 오른쪽 작은사진 중 위는 1층 전시실, 아래는 전시장 앞 인사동 거리 인파들 | | | ⓒ 김형순 | | 인사동 학고재에서 '땅에 스민 시간-강요배전'이 4월 4일까지 열린다. 1994년 '제주 자연전', 2003년 '마음의 풍경전'과 맥을 같이하는 제주 풍경 근작 39점을 선보인다.

강요배 화백은 원래 80년대 사회 변혁기에 분단 모순과 해방 공간에서 냉전 고착의 희생양인 된 제주 4·3 항쟁을 다룬 민중 화가로 유명하다. 그러나 이번 전시회에는 그런 화풍과 동떨어져 보일 정도로 밝고 화사한 색조의 제주 풍경들이 전시되고 있다.

| | | 강요배는 누구인가 | | | |

<이력 및 경력>

1952 제주 출생

1979 서울대 미대 회화과 졸업

1982 서울대 미대 서양화과 대학원 졸업

1998 '98 민족예술상' 수상

<개인전>

2003 '마음의 풍경-강요배전'(학고재)

1999 '금강산전'(아트스페이스, 학고재)

1998 '4.3 50주년-동백꽃 지다'(순회전)

1994 '제주 자연전'(학고재, 세종갤러리)

1992 '제주민중항쟁사전'(학고재, 세종갤러리)

<주요 단체전>

1995 '해방 50년 역사 미술전'(한가람미술관)

1994 '민중 미술 15년전'(국립현대미술관)

1981-90 '현실과 발언전'(순회전) | | | | |

그도 어느새 쉰 중반이다. 나이 탓인가. 이제는 과거의 분노와 원한을 주머니에서 꺼내 들여다보고 적대감 없이 다른 사람에게 토로한다. 오히려 이를 통해 자신의 삶과 그림까지도 조명하고 성찰하는 보약으로 삼는지 모르겠다.

강요배는 그림을 그렸다기보다는 희미한 옛 추억의 그림자 같은 자국을 화폭에 남겼다는 말이 옳을 것 같다. 또한 그의 그림 속에는 뭐라고 말하기 힘든 그늘이 서려 있고 그 그늘은 검다기보다는 흰빛을 띠고 있다. 김지하가 말하는 '흰 그늘의 미학'의 한 표본이라도 되는 듯 말이다.

스미고 퍼지는 미학

그의 그림을 보고 있으면 사람들 마음이 조금씩 열리나 보다. 관람객 중 몇몇은 한참 그림 앞에 서 있는 경우가 있다. 시간과 공을 들이면 들일수록 그림도 사람에게 뭔가 돌려주는 것이 있나 보다. 작가가 무심하게 보지 않은 제주 풍물 속에 담긴 전설적이고 서사적인 담론을 캐낼 수 있을 것이다.

전체적으로 그의 그림을 감상하면서 떠오르는 가설은 바로 '제주가 그림이고 그림이 제주'라는 것이다. 제주의 강한 바람, 그곳에서 피고 자란 꽃과 나무, 제주 앞바다의 거센 파도와 물결, 하늘에 걸린 달무리와 별빛이 우리에게 하나의 그림으로 다가온다. 그리고 다시 그 그림은 제주의 땅으로 스며들고 하늘로 퍼진다.

| | | ▲ '나무-빛' 2005 캔버스에 아크릴 112.1×162.1cm 제주도 갈옷이 연상되는 바탕색이다 | | | ⓒ 김형순 | | '나무-빛'이라는 작품의 바탕은 영락없이 제주의 갈옷 그 색감이다. 이 옷은 감즙을 물들인 것으로 통기성과 방수성이 좋고 자외선에 강해 오랜 바깥일에도 일사병을 막아 준단다. 그림 색감도 지역 풍을 띠게 되는 건 당연지사다.

나무는 강요배의 그림에 빠질 수 없는 기호이다. '나무-빛'의 명암 대조는 사람들 눈길을 끈다. 몸통은 땅에 뿌리내리고 있으나 가지는 하늘로 뻗고 있는 신령한 힘을 지닌 나무는 그야말로 땅과 하늘, 자연과 사람을 사방팔방으로 연결해 주는 생명의 매개체임을 이 그림에서 확연히 보여준다.

| | | ▲ '월광해' 2005 캔버스에 아크릴 112.1×162.1cm 장엄한 제주도 바다와 달빛이 인상적이다 | | | ⓒ 김형순 | | '월광해'라는 장엄한 분위기의 작품을 감상해 보자, 작가는 여기에서 '바다는 과연 누구인가?'라는 질문을 던지고 있는 것 같다. 어려서부터 바다를 보고 자란 그에게 바다는 아마도 어머니일 것 같고, 달은 그 어머니의 미소일 것 같다. 암갈색 제주 바다, 거기서 따뜻한 어머니의 품과 그 포용력을 찾아내어 우리에게도 나누어 주려나 보다.

이 작품은 90년대 이후 많은 사람의 사랑을 받는 '서천', '마파람'과 함께 이번 전시회에서 가장 돋보인다. 보름 달빛을 비롯하여 번뜩이는 흰빛들은 어둠 속 희망의 상징이리라. 제주 바다가 주는 웅장한 품에 안긴 원혼들을 달래는 것 같다. 또한 그 진혼굿 소리가 들리는 것 같다. 이런 가정이라면 강요배 그림은 '보는 그림'이라기보다 '듣는 그림'이라고 해야 옳을 것이다.

작가에게 제주도의 돌멩이 하나, 풀포기 하나도 피붙이인가 보다. 그렇지 않고서야 어찌 이런 제주의 향토색 물씬 풍기는 그림을 그릴 수 있겠는가. 그것이 달이건 별이건 새이건 꽃이건 산이건 나무건 바다이건 상관이 없다. 풍경 속에는 비록 인물이 등장하지 않아도 이곳 제주 사람들의 삶이 담기지 않을 수 없다.

| | | ▲ '고원의 달밤' 2005 캔버스에 아크릴 116.7×91.0cm 별빛이 이렇게 찬란할 수 있나 | | | ⓒ 김형순 | | '고원의 달밤'은 고흐의 '별이 빛나는 밤'을 연상시킨다. 이런 밤하늘의 코발트 빛을 보면 우주가 운행되는 소리가 들린다는 착란이 일어난다. 달빛과 별빛, 일체의 빛이란 빛은 모두 다 밤하늘에 블랙홀처럼 빨려 들어갈 것 같다. 그리고 거기에 우리 시대에 희망 섞인 좌표를 푯대처럼 세울 수 있다는 것을 상징화한 그림으로 보인다.

| | | ▲ 멀구슬 새' 2005 캔버스에 아크릴 100.0×80.3cm 새와 나무가 정다운 연인 같다 | | | ⓒ 김형순 | | '멀구슬 새', 멀구슬 나무에 앉은 적박 구리새 한 쌍을 그린 이런 종류의 그림은 우리가 많이 봐왔지만 우리 선인들이 즐겼을 법한 도락(道樂)의 그림이지만 그 어느 것보다 참신하다. 바탕색과 나무색 그리고 귀여운 새가 잘 짜인 구성이 우리 마음을 편하게 해준다. 이쯤 되면 그림도 우리 영혼을 비추는 거울이 된다.

멀구슬 나무는 제주도 도처에서 볼 수 있는 나무로 5월에는 꽃이 피고 노르스름한 열매가 맺는단다. 이럴 땐 새와 나무를 애인 사이로 설정해도 좋은 것이다. 또한 이런 그림은 제주 사람들의 어려운 살림에도 야무지게 살아온 품격과 연결할 수도 있겠다.

| | | ▲ '풍송(風松)' 2004 캔버스에 아크릴 162.1×130.3cm 바람과 소나무가 서로 감싸 안은 것 같다. | | | ⓒ 김형순 | | 거세게 불어오는 바람을 온몸으로 품은 듯한 '풍송(風松)'은 너무나 멋져 보인다. 푸른 소나무의 위용과 거친 바람의 위력이 호응하면서 이중주를 들려주는 듯하다. 작가도 이런 그림을 그리면서 내면에 쌓인 마음의 찌꺼기를 다 씻어 냈을 것 같다. 뭐라 말할 수 없는 제주의 힘을 느낀다.

그림에 대각선으로 내려 그은 텍스처(결)가 빗살무늬를 연상시켜 신비스럽다. 제주의 바람과 나무에서 얻은 인상과 잔영을 화폭에 이입한 것으로 보인다. 위로 물찬 제비처럼 스쳐 지나가는 새와 아래로 가지에 앉은 새가 대조를 이루면서 이 그림에 생기를 더한다.

| | | ▲ '꽃비' 2004 캔버스에 아크릴 162.1×130.3cm 하늘의 축복처럼 꽃비가 하염없이 내린다 | | | ⓒ 김형순 | | 울긋불긋 연분홍빛이 나는 '꽃비'라는 작품, 이런 꽃비라면 온종일 맞아도 좋을 것 같다. 이런 그림을 보고 있으면 꽃이야말로 사람 마음을 가장 아름답게 다스려 주는 오브제가 아닌가 싶다. 이런 그림을 그릴 때 작가 내면에 도사린 심경을 한번 들여다보는 것도 재미있을 것이다.

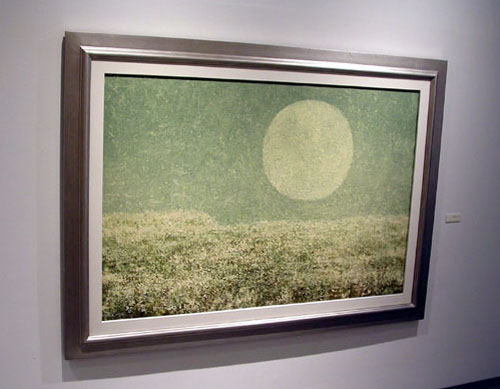

아래 '메밀밭-달'이라는 제목의 작품을 보자. 우리 그릇과 자기에서 보던 친근한 색채다. 엷은 쑥색 분청사기가 떠오른다. 차밭처럼 보이는 고원에 하얀 눈이 내린 듯하니 별세계가 따로 없다. 이렇게 넉넉한 보름달을 보고 있자니 마음은 절로 부자가 된다. 이런 단순한 구도가 복잡한 일상을 사는 사람들 마음을 더 시원하게 해줄 것 같다.

| | | ▲ '메밀밭-달' 2005 캔버스에 아크릴 77.0×145.5cm 넉넉한 달빛에 마음마저 풍요롭다 | | | ⓒ 김형순 | | 이번 작품전에 사용한 연료가 유성이 아니고 수성이라 더 친근감이 간다. 수묵화나 문인화도 수성이지만 여기서 쓰인 아크릴 수성은 그 독특함이 있다. 그림이 수성의 흡입력 속으로 빨려 들여가게 되면서 모든 것을 포용할 수 있을 것 같은 묘한 분위기다. 이런 원리는 작가 심경과도 다르지 않으리라.

본성으로 회귀

아래 작품 '별길'을 보자. 이런 별길은 서울에선 보기 힘들고 제주도에서만 볼 수 있을 것이다. 독특한 암갈색이 투박한 마티에르(질감)와 꼼꼼하고 날렵한 붓놀림으로 기존 화풍과 다른 묘한 여운을 남긴다. 게다가 김환기 추상화에서 보는 효과도 주어 그 깊이를 더한다. 갑자기 이런 은하(銀河)를 따라 제주까지 달려가고 싶은 충동이 인다.

| | | ▲ '별길' 2005 캔버스에 아크릴 72.7×100.0cm 구상화라고 하기엔 추상적이다. | | | ⓒ 김형순 | | "삶의 풍파에 시달린 자의 마음을 푸는 길은 오직 자연에 다가가는 것뿐이다"는 작가의 말대로 이번 전시회는 전반적으로 개인사나 사회사의 아픔을 잠재우고 치유할 수 있는 것은 자연의 부드러운 힘에 있음을 암시한다. 그러면서 작가도 자연스레 내면에 숨겨 둔 속살을 보인다. 그지없이 부드럽고 수줍은 소년의 세계로 회귀하여 이젠 완숙한 경지에 도달했다고 할 것이다.

이번 전시는 부국철강 산하 '부국 문화재단'이 주최하고 '여미지 식물원'이 후원하며 서울에 이어 광주와 제주로도 이어질 예정이다.

덧붙이는 글 | 학고재 아트센터(인사동 학고재) 서울시 종로구 관훈동 100-5

전화 739-4937~8 팩스 737-4435 홈 www.hakgojae.com

강요배 홈 www.kcaf.or.kr/arts_of_korea/painting/kang/kang_car.htm

|

|

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고

태그: