한 집에서 32년 5개월을 살다

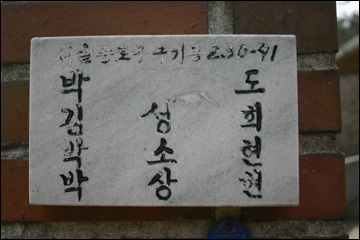

|  | | | ▲ 지난 20여 년간 단 문패. 4가족의 이름이 써있다. | | | ⓒ 박도 | 극작가 셰익스피어는 햄릿도 되고 오필리아도 되지만, 수필가 찰스 램은 언제나 램이라고 한다.

그 이유는 극작가나 소설가는 여러 유형의 인간형을 창조하는 데 비해 수필가는 자기 이야기만 쓰기 때문이다. 어찌보면 수필은 자신을 적나라하게 드러낼 수밖에 없는 '자기고백'의 문학이다.

<오마이뉴스> 기자가 된 뒤부터 500여 편의 기사를 써오면서 이따금 '사는 이야기'도 많이 썼다. 최근에는 <안흥 산골에서 띄우는 편지>에 중점을 두고 기사를 쓰고 있다. 세어보지는 않았지만 그동안 쓴 '사는 이야기' 기사만 200여 편은 넘을 듯하다.

'사는 이야기'는 그야말로 내가 사는 이야기로 나의 지난 삶, 지금의 삶, 그리고 가족뿐 아니라 나와 인연을 맺은 언저리 사람들의 삶까지 담기 마련이다. 때때로 아내는 사생활 침해가 되는 이야기는 쓰지 않는 게 좋겠다고 말하는데, 그것은 나에게 절필하라는 말과 같기에 건성으로 그러겠다고 대답은 하지만 아직 붓을 꺾을 생각은 없다.

최근에 내 언저리 사람들은 <오마이뉴스>를 통해 내 근황을 손금 보듯이 알고 있다. 내가 어디를 다녀갔는지, 어디서 밥을 먹었는지, 학교를 그만두고 뭘 하고 있는지 심지어 다리를 다쳐 집안에만 맴돌고 있는 것까지도 죄다 알고 있다. 비단 내 행동거지뿐 아니라 생각까지도 꿰뚫고 있다. 심지어 미국 캐나다에 있는 제자, 뉴질랜드에 사는 처남, 중국 유럽에 사는 동포까지 내 동정에 따라 안부 메일이나 전화를 보내준다.

|  | | | ▲ 내 삶의 애환이 담긴 구기동 집 | | | ⓒ 박도 | 내일 이사를 앞두고 나는 오늘 대문도 없는 기둥에서 문패를 뗐다. 아마도 내 집을 아는 사람에게는 화젯거리가 될 것이다. "박도, 마침내 이사하다"라고.

구기동 북한산 기슭의 내 집에 1972년 11월 6일에 입주하여 2005년 4월 20일에 이사 가게 되니 이 집에서 꼭 32년 5개월 남짓을 산 셈이다.

집을 수시로 옮겨다니며 재산을 눈덩이처럼 굴리는 세태에 한 집에서 30년 이상 살았다면 적게 산 것은 아닐 게다. 이 집도 팔 생각이 전혀 없었는데 지난해 퇴직을 하고 강원도 안흥 산골로 거처를 옮기고 아이들만 남겨두니까 여러 가지로 염려가 되어 어쩔 수 없이 매물로 내어 놓았다.

악조건은 골고루 갖춘 집

내 집은 악조건은 골고루 다 갖췄다. 우선 지대가 무지 높다. 내 집을 다녀간 사람은 서울에서 두 번째 높은 집이라고도 하고, 서울에도 이런 집이 있느냐고 했다. 다음으로 차가 닿지 않는 계단을 거쳐야 한다. 그리고 대지 39평에 축대가 높아서 건평이 14.7평밖에 되지 않는 좁은 집이다.

명색이 8대 종가집이라 제사 때 조상 신위에 절을 드리면 조카들의 머리가 내 엉덩이에 부딪칠 정도였다.

하지만 살아보니까 호조건도 많았다. 우선 공기가 맑고 산새소리를 들을 수 있으며, 몇 발자국만 떼면 진달래 꽃잎을 딸 수도 있다. 아주 조용하며 여름에도 에어컨은커녕 선풍기도 없이 살았다.

지금은 수돗물을 먹지만, 초기에는 시원한 석간수를 식수뿐만 아니라 목욕물로 썼다. 그 무렵 초등학교 다니던 아들놈이 다른 친구들이 집 자랑할 때 우리 집은 생수로 목욕한다고 해서 아이들을 깜짝 놀라게 하기도 하였다.

그동안 아내나 아이들로부터 지대가 낮은 곳으로 이사 가자고 숱하게 들볶였으나 그때마다 이 집 팔아서는 전세밖에 얻지 못할 것 같아 미적거리면서 앞으로는 공기가 맑은 동네가 빛 볼 날이 올 거라고 달랬는데, 그만 안흥으로 내려가는 바람에 더 기다리지 못하고 중형 아파트 전세 값도 못 받고 팔고 떠나게 되었다.

그 흔한 주택부금통장도 만들어 보지 못하고, 아파트 청약 0순위 1순위가 뭔지도 모르게, 그런 얘기는 달나라 얘기로만 알고서 살아온 셈이다.

내 작품의 산실이었던 집

가끔 아내가 결혼 초에 잠실이나 강남으로 갔더라면 살림이 이렇지는 않았을 거라고 푸념하지만, 나는 속으로 그렇게 앞뒤가 콱 막힌 사람이니까 팔리지도 않는 책을 열 권이나 내지 않았겠느냐고, 그래도 몇몇 출판사에서는 알아주는 사람이라고 혼자 중얼거린다.

|  | | | ▲ 그동안 대문없이 살아도 숟가락 하나 잃어버린 적이 없었다. 도(盜) 선생님 감사합니다. | | | ⓒ 박도 | 집을 내놓은 지 1년만에 팔렸다. 새로 사는 분이 여러 악조건을 들면서 제 값을 쳐주지 않아서 한때 속이 많이 아팠다.

하지만 한편 생각해 보니 지난 30년 남짓 잘 지냈으며 애초 집값은 그 값을 다했을 것으로, 그래도 얼마간 받은 게 오히려 고맙다는 생각이 들자 마음이 편했다.

20대 후반에 이사 와서 60이 되도록 살았으니 나의 가장 황금기를 이 집에서 보낸 것이다. 긴 긴 겨울밤 연탄불 아랫목에서 이불을 뒤집어쓰고서 원고지 빈 칸을 메웠던 내 작품의 산실이었던 집이다.

고맙다 내 집이여! 너 때문에 안흥으로 주민등록도 옮기지 못하였는데 이제는 주민등록부터 옮기고 완전한 강원도 감자바위가 될 것이다.

안녕! 그동안 잘 살고 떠난다. 새 주인도 나처럼 편안케 살게 해 줘라.

덧붙이는 글 | 그동안 연재해 오던 <안흥 산골에서 띄우는 편지>를 도서출판 지식산업사에서 단행본으로 펴냈습니다.

|