▲소년들은 공을 차며 인생을 배운다. 승리의 기쁨도 패배의 쓴맛도 공을 차는 즐거움도. ⓒ 조경국

현관문을 열면 담 하나를 사이에 두고 초등학교 운동장이 붙어있고, 하얗게 페인트 칠이 된 축구 골대가 빤히 보인다. 여름 한낮 더위도 아랑곳 하지 않고 아이들은 흙먼지를 뽀얗게 일으키며 공을 몰고 골대를 향해 달린다. 더위를 피하기 위해 현관문을 활짝 열어두면 공을 쫓기 위해 땀을 뻘뻘 흘리는 소년들의 소란스러움이 그대로 방으로 밀려온다.

해 질 무렵 옥상에 올라 운동장을 내려다보면 길게 늘어진 그림자가 공차는 아이들의 발끝에서 놀고 있다. 아이들이 아니라 그림자에 따라 시선을 움직이면 꼭 극본없는 그림자극 한판을 보고 있다는 착각을 하게 된다.

아이들이 고함을 지른다. 하지만 공은 아이들의 고함소리와는 항상 따로 논다. 언제나 공은 왁자지껄 고함소리가 큰 쪽이 아니라 열심히 뛰어가는 쪽에서 굴러가고 있다. 공을 가지고 뛰는 팀보다 약이 바짝 오른 팀의 좌충우돌 하는 아이들을 보는 것이 더 즐겁다. 이 쯤 되면 소가죽 32장을 이어붙인 지름 68cm의 축구공이 아이들을 가지고 노는 것인가.

축구공은 어디서나 굴러간다

"좁은 골목은 억압된 삶의 풍경을 보여주지만 거기서 노는 아이들의 동작은 그 공간에 순화되어 있으면서도 거기에 매몰되지 않는다. 골목이 좁아서 공을 옆으로 멀리 차낼 수 없다는 것을 공차는 아이는 알고 있다. 그의 동작이 이미 골목의 폭을 가늠하고 있다. 공을 막는 아이의 자세도 그다지 긴장되어 있지 않다. 그 아이도 골목의 폭을 알고 있다. 아이들은 그 골목에서 놀면서, 자신의 동작으로 골목의 폭을 표현하는데 공간의 부자유조차도 놀이의 대상이다." - <공차는 아이들> 가운데

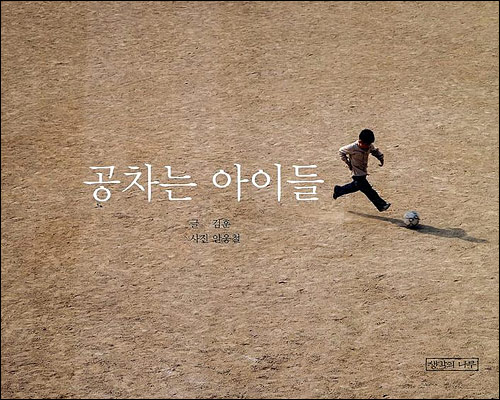

▲<공차는 아이들> 겉표지. ⓒ 생각의나무

"공간의 부자유조차도 놀이의 대상이다" 맞는 이야기다. 어디에서나 공만 있으면 차고 놀 수 있다. 장소는 문제가 아니다. 장소와 유니폼을 따지는 것은 어른들의 몫이다. 넓은 운동장이 아니더라도 좁은 골목에서도, 해변에서도, 논바닥에서도, 통학하는 버스 안에서도 심지어 교실에서도(물론 선생님께 들키지 않는 것이 중요하다) 아이들은 공을 찬다.

지난 7월 말 출간된 <칼의 노래> 작가 김훈씨가 글을 쓰고 사진가 안웅철씨가 사진을 맡은 사진에세이 <공차는 아이들>(생각의나무)에는 온갖 장소에서 공을 차는 천진한 아이들을 담은 사진들이 빼곡하게 담겨있다. 또 축구에 대한 깊은 사색이 페이지와 페이지 사이의 여백을 메운다(김훈씨는 이미 2003년 '생각의나무' 출판사에서 펴낸 같은 제목의 사진집에 축구 이야기를 풀어냈었다. 세계적인 사진가 그룹 '매그넘'의 정말 '주옥' 같은 축구 사진들을 들어있는 이 책은 저작권 문제로 더 이상 서점에서 볼 수 없다).

표지 사진이 아름답다. 옥상에서 매번 보던 시끌벅적한 담 넘어 운동장의 한 장면을 직사각형으로 잘라놓은 것 같다. 공을 차고 있는 아이의 두 발이 공중에 떠 있다. 공과 그림자가 아이 보다 앞서 뛰고 있다.

두 발이 공중에 떠 있는 사진을 보면 왠지 모를 생명력이 느껴진다. 찰나지만 땅을 딛고 껑충 뛰어 지구의 중력을 벗어난 아이는 몸과 마음을 모두 축구공에만 집중하고 있다. 다른 어떤 것도 이 순간만큼은 아이를 막을 수 없다.

"공이 굴러갈 때, 굴러가는 공을 작동시키는 힘은 쫓아가는 나의 힘이 아니고 그 공을 차낸 너의 힘이다. 너의 힘이 공 속에서 살아서 땅위를 굴러가고 내가 그 공을 쫓아서 달릴 때 너의 힘과 나의 힘은 땅 위에서 대등하다. 공은 여전히 만인의 것이고 그 누구의 것이 아니다."- <공차는 아이들> 가운데

"사는 것이란 축구를 하는 것이나 다를 바 없다"

마지막 장 어느 공원 한 가운데서 머리 위로 힘껏 공을 던지는 아이 사진을 보고 책을 덮는다. 그러고 보니 축구를 해본 지도 꽤 오래되었다. 신발장에서 잠자고 있는 축구화를 마지막으로 꺼내 본 것이 것이 언제였는지 정확하게 기억나질 않는다.

카메라를 메고 시골길을 휘적휘적 다녔을 때 공을 차는 아이들을 만나면 꼭 함께 뛰곤 했었다. 나와 아이들 사이를 가로막는 것은 없다. 거의 제로에 가까운 나의 발재간은 오히려 아이들과 부담없이 어울릴 수 있도록 만들어 주었다. 오히려 아이들의 날쌘 몸놀림에 속기 일쑤였다. 경기에 무턱대고 끼어 함께 공을 차며 사진을 찍는 이상한 아저씨라니. <공차는 아이들>은 그 즐거웠던 기억들을 생생히 되살려 준다.

▲웃통 벗고 친구들과 축구 한 판. 이것보다 더 재밌는 일이 세상에 또 어디있을까. 장소가 운동장이 되었건 골목이 되었건 그것은 상관없다. ⓒ 조경국

가장 재밌는 축구는 역시 웃통 벗고 소나기를 맞으며 뛰는 것이다. 빗줄기 속에서도 아이들은 골을 넣기 위해 달린다. 비가 등줄기를 타고 흐르고 더위가 순식간에 식는다. 하지만 아이들의 열기는 더 뜨거워진다. 미끄러지고 엎어져도 빗속에서 운동장을 누비는 상쾌함에 무엇에 비길 수 있으랴.

"웃통을 벗은 뒤 달려간다. 날씨가 얼마나 매서운가는 상관없다. 그러다 보면 재수 없게, 넘어지는 일도 있을 것이다. 살다 보면 개똥밭에 뒹구는 것보다 흉한 일도 많다. 사는 것이란 축구를 하는 것과 다를 바 없다." - 월터 스코트

그래 다 웃고 뛰어노는 것처럼 보여도 공을 차며 아이들은 인생을 배우는 것이다. 달리다보면 정말 '재수없게' 넘어질 때도 있고, 제대로 내질렀다 싶었는데 공이 골대를 벗어날 때도 있다. 골대를 맞고 튕겨 나올 때는 인생이 오늘 끝날 듯 절망이다. 왜 내가 슛을 하면 골이 들어가지 않는 것인지. 인생은 항상 내 뜻대로 풀리는 법이 없다.

'개똥밭에 뒹구는 것' 만큼의 패배의 쓰라린 맛을 느껴야 할 때도 있다. 그래도 공을 앞에 두고 뛰는 순간만큼은 인생이고 뭐고 필요없다. 오로지 앞만 보고 달리는 것이다. 그런데 이것조차도 아이의 미래에 일어날 일의 일부분인가. 인생사 모두 축구공에 담겨 있다는 말 거짓이 아니다.