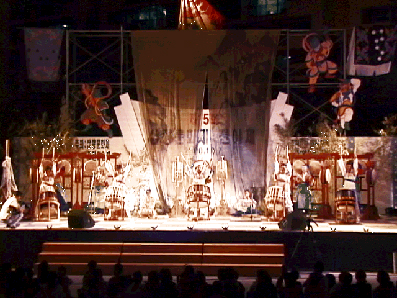

▲‘문화마을 들소리’의 TAO 공연 사진. 그들의 신명나는 북춤은 보는 이를 빠져들게 했다 <사진제공 : 들소리> ⓒ 들소리

국악을 위해서라면 무엇이라도

한 공연장에서 처음 본 '들소리'에 대한 인상은 매우 강렬했다. 따분할 것이라는 국악에 대한 편견을 뒤집기에 충분했다. 역동적인 모습 하나하나, 그리고 아직도 내 귓가에 맴도는 것만 같은 북소리는 그들을 하루 빨리 만나보고 싶게 했다.

“저희들은 '쟁이'에요. 요즘은 나쁜 의미로 쓰이곤 하는데 이게 원래는 좋은 의미입니다. 국악을 하는 '꾼'이라고 해도 좋아요.”

인터뷰에 응한 사람은 20명의 들소리 단원들 중 박태성 기획실장과 차현진씨. 그들은 대뜸 자신들을 국악쟁이라고 소개했다. 그들이 현재 하고 있는 것은 TAO라고 불려진다. 국악에 기반을 둔 TAO는 사물놀이 가락과 마을 공동체 대동놀이를 현대적으로 퍼포먼스화한, 문화체험형 공연이다.

공연에 따라 사물놀이만 보여주기도 하고, 대동놀이만 보여주기도 한다. TAO는 도(道)를 나타내는 중국어를 영어발음으로 표기한 것인데 국악을 국제화를 하자는 일환으로 지어진 것이다. 그들은 TAO를 바탕으로 청소년 수련관 운영, 기업 연수, 해외공연, 공연 연구 등 국악 관련 사업 등을 한다 청소년 수련관을 운영하면서 청소년들에게 대동놀이를 알려주기도 하고 기업 연수장에서 공연을 하기도 하는 등 그들은 꽤나 바쁘다고 한다.

이렇게 뚜렷하게 뭐 하나만을 한다라고 말하기 어렵게 다채로운 것은 그들이 대중에게 다양하게 접근하려고 노력하기 때문이다.

“기존의 전통만을 고집하는데 회의를 느꼈죠. 그래서 전통문화를 살리면서 대중에게 가까이 가는 방법에 대해서 많은 고민을 나누었어요. 그리고 이 고민은 계속 진행 중입니다.”

“북은 힘으로 치는 게 아녜요”

이날, 들소리는 공연을 계획하고 있었지만 관객이 적어 공연은 취소되고 말았다. 이런 일이 자주 있지는 않지만, 활동을 하며 어려운 일이 없는 것은 아니다.

박태성씨는 말했다.

“들소리 일을 하다보면 힘들 때도 있어요. 그래도 다함께 문제를 해결하곤 했어요. 밖에서 보면 저런 사람들이 어떻게 같은 일을 할까 할 정도로 20명의 구성원 모두 개성이 강해요. 그래도 충돌은 있을지언정 위기는 없었어요”

물론 보람을 느낄 때도 많다.

한동안 조용하던 차현진씨는 “청소년 수련원에서 가르쳤던 학생들이 몇 년 뒤 날 다시 찾아올 때 기쁘다"며 "공연이 끝나고 나서 다같이 느끼게 되는 희열감. 아시겠어요?”라며 자신이 느꼈던 기쁨을 나타내며 웃어보였다. 자신이 하는 일 하나하나에 기쁨과 슬픔이 교차할 수 있는 것은 그만큼 자신의 일을 좋아한다는 것이 아닐까.

“가끔가다 서로가 미쳤다고 생각할 때도 있어요. 얘만 해도 대학교 다니다가 2학년 때 자퇴하고 이 일에 빠져들었죠. 부모님 눈에 눈물 보이게 했답니다. 대학 들어오기 전까지 학교 선생님하려고 하다가 생판 관련없던 국악쪽으로 눈을 돌렸으니깐 말이죠.”

▲차현진 씨와 박태석 씨(왼쪽부터) ⓒ 천훈우

박씨는 옆에 앉은 차현진씨를 가르키며 자퇴 내력을 들춰냈다. 이어서 자신들의 신명 이야기를 늘어놓는다.

“사실 북을 칠 때는 힘으로 치는 게 아니죠. 힘으로 못 치죠. 암, 무언가 있어요. 공연 무대에 서면 다들 평소와 다르게 변하니까요.”

국악아, 놀자

“그리고 국악 관련 일은 보면 볼수록 끝이 없어요. 비전도 계속 보이는 것 같고, 배워야 할 것도 많아요. 해야 할 것도 많고. 자신이 어느 정도 완벽해야지 남들에게 알려줄 수도 있죠. 그런 점에서 아직 많이 모자라요.”

그들이 하고자 하는 것은 국악과 함께 어울려 놀 수 있는 대중적인 문화를 만드는 것이다. 대학의 축제 문화도 마찬가지다.

“대학 축제를 보면 유명가수 오고, 장기자랑을 하잖아요. 대부분의 대학의 축제 래퍼토리가 비슷한 것 같아요. 하지만 그 자리에 국악이 차지하고 있는 경우는 거의 없더라구요. 대학 축제문화에 우리 국악이 한 몫 했으면 좋겠어요.”

그들은 진정 ‘국악쟁이’였다.

덧붙이는 글 | 대학생신문 174호에 실린 기사입니다.