| 이순신 장군 해전 현장 탐사 대원들이 15일간 항해를 마친 후 쓴 항해기입니다. 1차 항해는 5월 22일부터 5월 28일까지 동방항로, 2차 항해는 6월 3일부터 6월 11일까지 서방항로로 15일간입니다.[기자말] |

율리안나 요트를 타고 보름 동안 이순신 해전 현장을 답사하면서 느낀 점은 이순신 휘하 장수 중에 물길과 조류를 기막히게 잘 아는 장수가 있었을 것이라는 추측이다 . 진도 울돌목과 견내량을 통과하면서 느낀 생각이다.

평소 5노트로 항해하던 율리안나 호가 견내량의 빠른 물살을 거슬러 올라갈 때 2.8노트 밖에 안 됐기 때문이다.

큰사진보기

|

| ▲ 일행을 태운 율리안나호가 수로가 좁고 물살이 빠른 견내량을 올라가는 게 조심스러워 앞서가는 배를 따라올라가고 있다. |

| ⓒ 오문수 | 관련사진보기 |

율리안나 호가 이순신 장군의 2차 해전 두 번째 전투 현장인 당포에 도착한 시간은 5월 23일 12시 40분. 일행은 당포해전 현장에서 고유제를 지내고 한산도 제승당으로 향했다.

제승당으로 향하는 뱃길은 관광유람선과 보트로 붐비고 있었다. 전국에서 많은 관광객들이 한산도를 찾는 이유는 이순신 장군의 한산대첩이 유명하다는 것을 의미한다.

큰사진보기

|

| ▲ 제승당으로 향하는 뱃길은 관광선이 많아 운항하기에 조심스러웠다. |

| ⓒ 오문수 | 관련사진보기 |

이순신에게 연전연패한 왜군, 복수의 칼을 갈고 덤볐지만

해전에서 이순신에게 연전연패를 당한 일본 수군은 긴급대책으로 육전에 참가한 수군장 와키사카 야스하루, 구키 요시타카, 가토 요시아키 등에게 남하해 조선수군과 대결할 것을 명했다.

이순신 함대와의 2차 해전에서 완패한 도요토미 히데요시는 해상보급로 확보와 조선 수군 제거를 위해 세 장수에게 일전을 펼치라는 명령을 내렸다.

그런데 먼저 전투태세를 완비한 와키사카 야스하루가 1592년 7월 6일에 단독으로 출전을 감행했다. 그가 거느린 함대는 대선 36척, 중선 24척, 소선 13척 등 73척이나 됐다. 첩보를 들은 이순신함대는 7월 4일 이억기 함대와 전라좌수영에서 합류했다.

와키사키 야스하루 함대와 맞선 조선수군 연합함대는 대선(판옥선) 59척, 소선 50척이었다. 물론 연합함대에는 거북선 3척이 포함되어 있었다. 1592년 7월 7일, 조선수군 연합함대가 고성 당포에 도착했을 때 목동인 김천손이 중요한 정보를 알려줬다.

"일본 군선 70여척이 오늘 오후 2시쯤 영등포 앞바다를 지나 고성과 거제도의 경계인 견내량에 머물고 있습니다"

정보를 들은 연합함대는 다음날인 8일 아침 일찍 일본 함대가 있는 견내량으로 향했다. 견내량은 수심이 얕고 암초가 많아 대형 선박이 항해하기 어려운 해협으로 최소 폭이 180미터, 최소 수심은 2.8미터, 수로 길이는 약 4킬로미터다.

흘수선이 1.8미터인 율리안나 호가 견내량을 빠져나갈 때 노심초사했다. "수심이 낮아 배가 암초에 걸리면 어떻게 하지?" 하는 걱정이 들었기 때문이다. 하는 수 없어 해협을 통과하지 못하고 기다리다가 어선 한 척이 지나가는 걸 보고 따라갔다.

이순신은 판옥선과 같은 대선으로 해전을 치르기에 적합하지 않을 것으로 판단해 일본함대를 넓은 바다로 유인하는 전술을 구사했다.

먼저 판옥선 5~6척을 투입해 일본함대와 싸우는 척하다가 거짓으로 물러나자 일본함대가 추격에 나섰다. 이때 이순신은 모든 장수들에게 일시에 선회해 학익진을 형성해 일본함대에게 돌격하도록 명령을 내렸다.

조선수군 연합함대가 지·현·승자 등 총통을 발사하면서 포위 공격을 펼치자 일본함대는 도주하지 못하고 참패했다. 한산대첩 결과 일본 수군은 대선 35척, 중선 17척, 소선 7척 등 59척이 격파됐고 14척만 겨우 구사일생으로 탈출했다.

조선수군은 한산대첩을 통해 남해안의 제해권을 장악했을 뿐만 아니라 임진왜란 전체 국면에 중대한 영향을 끼쳤다. 유성룡의 <징비록> 내용이다.

"이순신이 한산대첩을 거둬 일본의 수륙병진 전략을 분쇄하였고 더 나아가 전라도와 충청도가 보전하여 이를 바탕으로 조선의 중흥을 이룰 수 있었다."

큰사진보기

|

| ▲ 제승당을 바라보며 율리안나호 선장 조원옥씨가 고유문을 읽고 있다 |

| ⓒ 오문수 | 관련사진보기 |

제승당 안내판에 써 있는 '최초삼도수군통제영'

한산대첩을 승리로 이끈 이순신은 전쟁이 소강상태에 빠지자 1593년 7월 한산도로 진을 옮기며 사헌부 현덕승에게 다음과 같은 편지를 보냈다.

"호남이 없으면 나라가 없어지게 됩니다 (若無湖南 是無国家). 그래서 어제 진을 한산도로 옮겨치고 바닷길을 가로막을 계책이 있습니다."

이순신이 한산도로 옮긴 지 한 달 후인 8월 15일, 조정에서는 충청 전라 경상 삼도수군통제사라는 직제를 만들어 이순신을 제1대 삼도수군통제사로 임명했다.

이순신은 통제사가 되어 3년 8개월 동안 한산도 운주당에 머물며 각종 군사 행위를 했다. 이를 기려 통영시에서는 한산도 제승당 입구 안내판에 '최초삼도수군통제영'이라는 안내문을 세웠다.

통제영을 '통제사가 기거하며 근무한 곳'이라고 여긴다면 제승당을 통제영이라 부르는 게 맞다. 통제영을 인물 중심으로 본다면 한산도·고금도·고하도 뿐만 아니라 조선수군이 전멸당하다시피 한 칠천량도 통제영이다.

원균이 제2대 삼도수군통제사였기 때문이다. 하지만 제도화된 관청 소재지로서의 통제영을 말하자면 여수 진남관이 초대삼도수군통제영이다. 이순신 장군이 전사(1598년)한 후 이시언이 전라좌수사겸 삼도수군통제사로 여수에서 근무하면서 1599년 진해루 터에 진남관을 세웠기 때문이다.

종전 3년 후인 선조 34년(1601년) 3월에 이시언 통제사가 "전라좌수영이 해상방어상 너무 서쪽에 치우쳐있다"고 호소해 경상우수영(거제도 가배량)으로 옮겼다. 이후 선조 37년(1604년) 제6대 이경준 통제사 시절부터 경상우수영과 더불어 현 통영시로 옮겨 1895년(고종 32) 각 도의 병영과 수영이 없어질 때까지 292년간 지속됐다.

삼도수군통제영은 해군총사령부에 해당한다. 총사령부라면 무기고, 대장간, 객사, 감옥, 병사들이 머물 숙소 등의 시설을 갖춰야 한다. 조선 후기 여수 진남관에는 78동의 건물이 있었다는 기록이 있고 통영 세병관에는 100여 개의 건물이 있었다는 기록이 있다. 각종 군 관련 시설과 통제사가 근무하던 진남관과 세병관이야말로 진정한 통제영 즉, 통영이다.

2022년 10월 26일, 여수 이순신도서관에서 임원빈 박사의 주제발제를 듣고 있던 한 청중이 물었다. "박사님, 통영이 초대 통제영이라고 주장하는 데 어떻게 생각하십니까?'

이순신리더십연구소장이자 해군사관학교 명예교수인 임원빈 박사의 답변 내용이다.

"초대 통제영이라고 한 것은 잘못된 것입니다. <난중일기>에 여수를 '본영'이라고 썼고 한산도는 삼도수군통제영에 속한 전진기지일 뿐입니다. 이순신 장군과는 아무관계가 없습니다."

큰사진보기

|

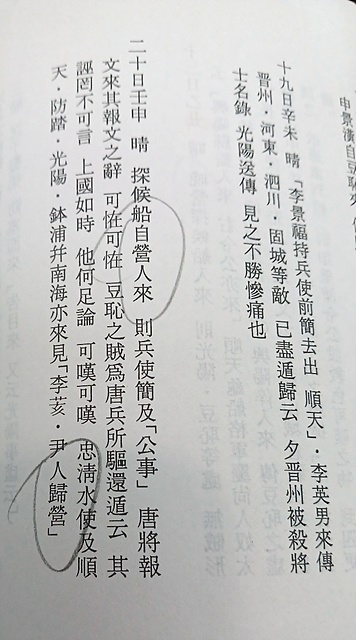

| ▲ 여수문화원에서 발간한 <난중일기> 해석본 모습으로 이순신 장군이 1593년 7월 14일 한산도 두을포로 진을 옮긴 후인 1593년 7월 20일 쓴 일기다. 이순신 장군은 한산도로 진을 옯긴 직후에도 여수를 '본영'이라고 불렀다.

"본영에서 탐후선이 들어왔다. 병사의 편지와 공문, 그리고 명나라 장수의 통지가 왔는데 그 내용이 몹시 괴상스럽다. 두치에 있던 적이 명나라 군사에게 쫒겨 도망해 숨었다는 것이다. 그 거짓스러움을 말할 길이 없다. 상국 사람이 이러하니 다른 사람들이야 말하여 무엇하랴. 통탄할 일이다. 충청수사와 순천, 방답, 광양, 발포와 남해가 와서 보았다. 이해와 윤소인이 본영으로 돌아갔다. |

| ⓒ 오문수 | 관련사진보기 |

임진왜란의 중심에 섰던 이순신은 <난중일기>에서 여수를 가리켜 10여 차례 '본영'이라고 불렀다. 지하에 계시는 이순신 장군께서 후세 사람들이 서로 '최초삼도수군제영'이라며 다투는 모습을 보면 뭐라고 하실까?

덧붙이는 글 | 여수넷통뉴스와 광양경제신문에도 송고합니다