애정하는 책이 무어냐고 누군가가 물으면 선뜻 <책상은 책상이다>를 언급하곤 한다. 이 책을 언제 처음 접했는지는 기억이 흐릿하다. 하지만 표제작 '책상은 책상이다'를 읽고 느낀 환희만은 생생하다.

어려서부터 늘 궁금했다. 책상은 왜 책상이라고 불러야만 하는 것일까. 책상을 장미라고 부를 수는 없는 걸까? 장미는 연필이라고 부르면 왜 안 되는 걸까...

그 궁금증을 국민학교(지금의 초등학교) 시절 내내 품었던 듯하다. 그러면서도 누군가에게 물어볼 생각은 하지 못했다. 누구에게 물어보아야 하는지도 알지 못했고, 누군가 그 물음에 대답할 수 있을 것이라고도 생각하지 않았기 때문이다.

그러다 어느 날 서점에서 <책상은 책상이다>라는 제목의 책을 만났다. 눈이 동그래졌다. 책상에 대해 이야기하는 책이라니! 책에는 자신만의 이름 짓기에 골몰한 한 남자가 등장했다. 그가 어느 날 소리쳤다.

"언제나 똑같은 책상, 언제나 똑같은 의자들, 똑같은 침대, 똑같은 사진이야. 그리고 나는 책상을 책상이라고 부르고, 사진을 사진이라고 하고, 침대를 침대라고 부르지. 또 의자는 의자라고 한단 말이야. 도대체 왜 그렇게 불러야 하는 거지?"

그가 건네는 질문에 나도 말을 건넸다.

'그러니까 말이에요. 왜 그렇게 불러야 하는 거냐고요.'

큰사진보기

|

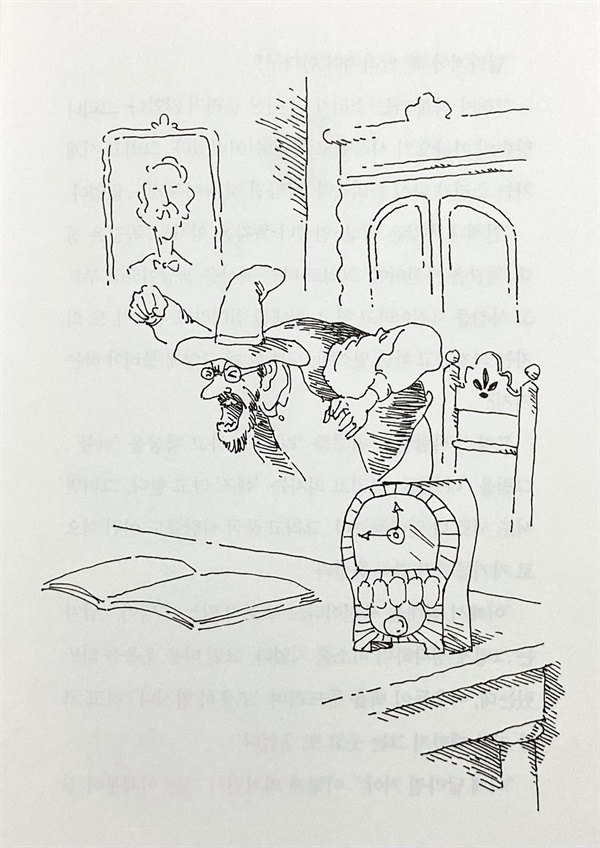

| ▲ 페터 빅셀의 소설 "책상은 책상이다"에 실린 삽화(예담) 페터 빅셀은 스위스를 대표하는 작가로, 기존 언어와 사유 체계의 전복을 꾀하는 작가로 잘 알려져 있다. |

| ⓒ 전영선 | 관련사진보기 |

이야기 속 남자는 책상을 책상이라고 부르는 이유를 탐색하지 않는다. 다만 책상을 더 이상 책상이라고 부르지 않기로 결심한다. 그에게는 책상을 왜 책상이라고 부르는지에 대한 의문보다 '달라져야만 한다'는 결심이 훨씬 중요하기 때문이다.

그래서 그는 책상을 책상이라 부르지 않고 '양탄자'라고 부르기로 한다. 그리고 침대는 '사진'이라고 부르기로 한다. 이제 그는 잠자리에 들어갈 시간이면 이렇게 중얼거린다.

"피곤하군. 사진 속으로 들어가야겠어."

이후 남자는 세상의 단어를 자기 나름으로 새롭게 지어나간다. 남자는 이 일에 재미를 붙인다. 그래서 하루 종일 이름을 바꾸고 바뀐 이름을 암기한다.

남자는 결국 모든 단어를 새로 짓는 데 성공한다. 하지만 그 때문에 원래의 명칭을 잊어버리고 만다. 새로운 이름을 익히는 데 모든 에너지를 쏟느라 사람들을 만날 시간이 없었기 때문이다.

이제 남자는 다른 사람들과 대화를 하기 위해서는 원래의 단어를 찾고 기억해내야만 했다. 그 일은 무척 힘이 드는 일이었다. 그래서 그는 점점 사람들과 만나는 일을 두려워하게 되었다. 결국 남자는 사람들의 말을 이해할 수 없게 되었고, 사람들 또한 남자의 말을 이해할 수 없게 되었다.

"그래서 그는 그때부터 말을 하지 않았다. 그는 침묵했고, 자기 자신하고만 이야기했고, 더 이상 인사조차도 하지 않게 되었다."

책상을 왜 책상이라고 불러야만 하는지에 대한 그 어떤 이유도 책에는 설명되어 있지 않았다. 하지만 이야기를 읽는 것만으로 충분했다.

책상을 책상으로 불러야 하는 이유는 단순했다. 그것은 사람들이 그렇게 부르기로 약속했기 때문이었다. 약속한 이름으로 말을 해야 사회로부터 고립을 면할 수 있다는 것. 흔히 '언어의 사회성'이라 불리는 그것이 책상은 장미도 아니고 연필도 아니며 책상인 이유의 전부였다.

'책상은 책상이다'는 대체로 '현대인의 소외와 상실'을 다룬 것으로 평가받는 작품이다. 하지만 내게는 책상을 책상이라고 불러야만 하는 이유를 설명한 작품으로 깊게 각인되어 있다. <책상은 책상이다>라는 책 덕분에 책상은 비로소 내게 책상이 되었다.