"세상에서 가장 위험한 동물" 미국 질병통제예방센터가 모기를 두고 경고하는 말이다. 말라리아, 뎅기열, 황열, 지카, 웨스트나일, 치쿤군야 등의 질병을 퍼뜨려 매년 전 세계 수많은 사람들을 죽음으로 몰아넣기 때문이다.

세상 모든 모기가 질병을 옮기는 것은 아니다. 전 세계에 3500여 종의 모기가 있다고 알려져 있는데, 그중 말라리아를 옮기는 것은 야행성 얼룩날개모기 중 일부다. 뎅기열, 황열, 지카, 웨스트나일 등을 퍼뜨리는 것은 주행성 숲모기 중 일부다.

모기가 피를 빨아먹는 과정에서 사람 혈액 속에 주입한 병원체가 질병을 일으킨다. 특히, 악명이 높은 말라리아는 플라스모듐(Plasmodium) 속에 속하는 기생충이 몸속에 주입되면서 발생한다. 모기가 플라스모듐에 감염된 사람의 피를 빨아먹게 되면, 플라스모듐이 모기의 소화기관에서 증식을 한다. 이후 모기의 침샘으로 옮겨가서, 모기가 다음 사람을 물 때 퍼지면서 전파가 일어난다.

한국의 말라리아 발병률이 높은 이유

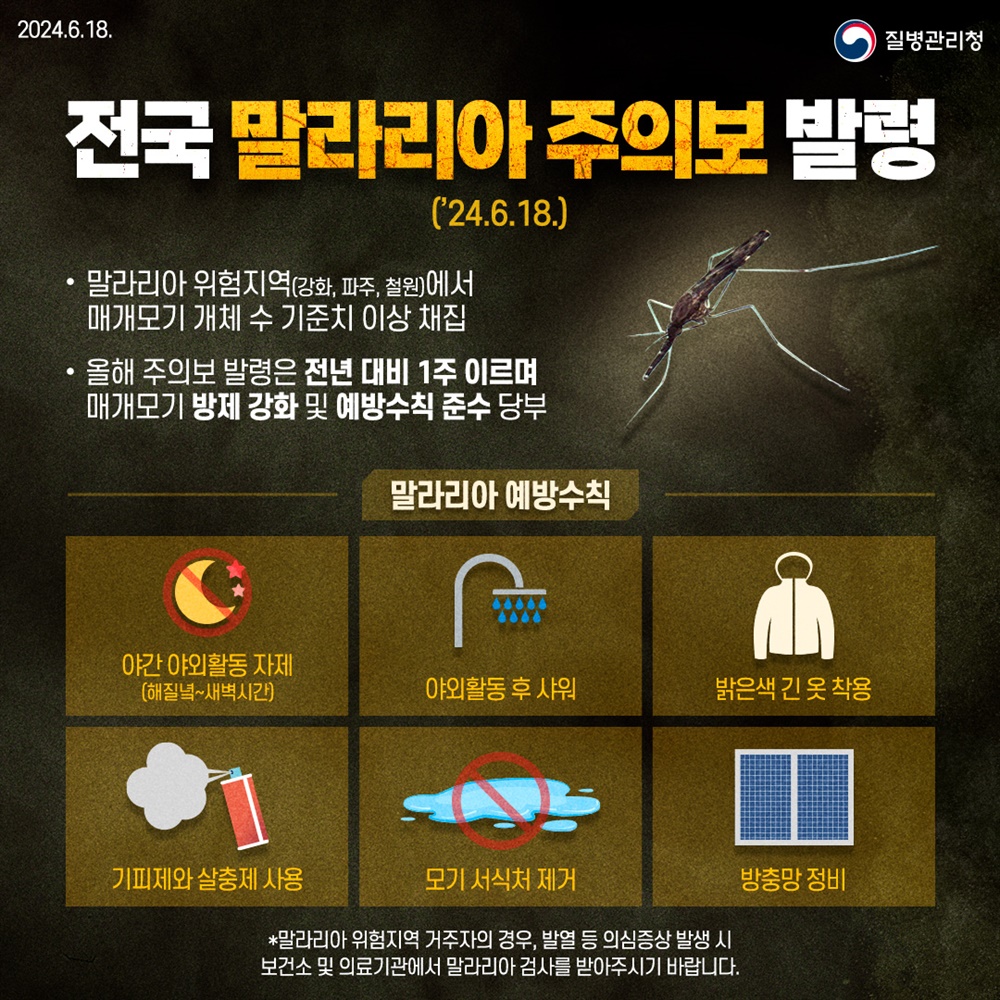

▲ 질병관리청은 지난 18일 전국 말라리아주의보를 발령했다. ⓒ 질병관리청

2022년 한 해 전 세계의 말라리아 감염자 추정 수치는 2억 4900만여 명이고 사망자 수는 60만 8000여 명이니, 모기가 무섭다고 할 만하다. 감염과 사망 대부분은 아프리카에서 일어나는데, 각각 94%와 95%에 달한다. 특히, 5세 이하 아이들에게 치명적인데, 2022년 사망자 중 80%가 이 연령대에 해당한다.

한국의 경우 1979년 말라리아 퇴치 상태에 이르렀다가, 1993년 이후 파주에서 근무하는 군인에게서 다시 발생한 이후로 최근까지 꾸준히 발생해오고 있다. 지난 5년간 (2018~2022년) 보건당국에 신고된 말라리아 환자는 총 2234명이다. 2018년 576명, 2019년 559명, 2020년 385명, 2021년 294명, 2022년 420명인데, OECD국가들 중 한국은 말라리아 발생률이 가장 높은 수준이다.

주요 발생지역은 북한 접경지역인 서울, 인천, 경기, 강원이다. 전문가들은 북한의 방역이 충분치 않은 것을 그 이유로 드는데, 국경을 초월하는 감염병에 대해서 공동노력이 꼭 필요하다는 것을 알 수 있다.

말라리아에 걸린 사람은 모기에 물린 지 10~15일 후 열이나 두통, 오한 등의 증상이 나타나고 중증으로 발전하는 경우 경련, 출혈, 뇌성 혼수, 간질성 폐렴, 심근 부종 등으로 이어지기도 한다. 사망에 이르기도 하는데 사망률은 10% 이상으로 알려져 있다. 길게는 6~12개월의 잠복기를 거쳐 증상이 나타나기도 한다.

말라리아는 지금만이 아니라 인간의 오랜 역사 동안 수없이 많은 사망자를 냈다. 인류 진화에 상당한 압력으로 작용했다는 의미이다. 현대 인류 여러 집단의 유전체 연구를 보면, 말라리아에 저항을 갖는 6-인산포도당 탈수소효소(G6PD)의 특정 유전 변이나 '겸상 적혈구 빈혈증 유전 변이' 등이 선택된 것으로 보이는 증거가 있다.

예를 들어, 겸상 적혈구 빈혈증을 앓는 사람들은 보통 사람들이 갖고 있는 둥근 모양 적혈구가 아닌, 낫 모양의 길쭉하고 쉽게 파괴되는 성질의 적혈구를 갖고 있다. 이로 인해, 빈혈이 발생할 뿐 아니라 모세혈관이 막혀 뇌졸중이 오거나 손가락·발가락에 문제가 생기기도 한다. 생존에 매우 해로운 유전형질이지만, 이 적혈구는 말라리아 원충에 감염되었을 때 원충이 산소를 쉽게 취하지 못해 증식이 어렵게 만드는 역할도 한다. 이 때문에 말라리아 감염이 잦은 지역에서는 생존에 유리한 형질이기도 했던 것이다. 아프리카 부족 중에는 인구의 약 40%가 겸상 적혈구를 갖고 있는 경우도 있다.

말라리아 원충, 어떻게 전 세계로 퍼져나갔을까

▲ 2023년 8월 16일 경기도 수원시 권선구 경기도보건환경연구원에서 연구원들이 모기 분류작업을 하고 있는 모습. ⓒ 연합뉴스

세상에는 200종 이상의 말라리아 원충이 있다. 인간 외에도 다른 포유류, 조류와 파충류 등 다양한 종들을 감염시킨다. 종마다 감염시키는 원충의 종류도 다른데, 사람을 감염시키는 종은 다섯 가지가 있다.

플라스모듐 팔시파룸(P. falciparum), 플라스모듐 비박스(P. vivax), 플라스모듐 말라리아(P. malariae), 플라스모듐 오발(P. ovale), 플라스모듐 놀레시(P. knowlesi)가 그것이고, 이중에 팔시파룸과 비박스가 특히 주감염원이고 치명률도 높다. 한국에서 주로 감염되는 종은 비박스이며, 팔시파룸에 비해 사망률은 낮지만 치료가 잘 이루어지지 않으면 치명적인 합병증으로 발전하는 특징을 갖는다.

이들 원충은 분포와 증상만 다른 것이 아니라 유전적인 관계도도 복잡하다. 팔시파룸은 사하라 이남의 아프리카에서 유래했을 것으로 유추되며, 고릴라를 감염시키던 종이 인간을 감염시키기 시작한 것으로 보고 있다. 비박스는 그보다 더 오래전에 동남아시아에서 유래했을 것으로 추정된다. 이들은 이후 어떻게 전 세계로 퍼져나갔을까?

지난 12일 <네이처>에 발표된 논문은 그 답의 일부를 제시한다. 연구진은 유라시아와 아메리카의 16개 나라에 있는, 기원전 4000년경부터 5500년까지를 아우르는 여러 고고학 유적지에서 발굴한 인골에서 DNA를 추출해 플라스모듐 유전체를 분석했다. 물론 이 인골들의 말라리아 감염 여부를 알 수 없고, DNA의 보존 상태도 다양한 만큼 모래에서 바늘을 찾는 것에 비유할 어려운 작업이다. 하지만 연구진은 총 만여 개의 인골 중 36개에서 고대 (혹은 오래된) 플라스모듐 유전체를 복구해 냈다.

이를 분석해 연구진은 다양한 정보를 유추할 수 있었다. 예를 들어 중세 유럽의 무덤에서 복구한 (현재는 절멸한 종류의) 비박스는 유럽인들의 아메리카 정복 시기 이후 페루 유적에서 복구한 비박스와 매우 유사했다. 이 페루의 비박스 유전체는 현대 페루인들을 감염시키는 비박스와도 가까웠는데, 이는 이 종류가 아메리카 대륙 식민지 시대에 유럽에서 남아메리카로 건너왔음을 유추할 근거가 된다.

또한 아프리카에서 유래한 팔시파룸의 경우, 중세 시대 유럽과 스페인 식민지 당시 허핑다오(현재 대만)의 유전체들이 서로 가까운 것을 확인했다. 유럽인들이 활발히 식민지를 넓히던 때, 그들이 가지고 있던 기생충도 그들과 함께 퍼져나간 증거인 셈이다. 연구진은 유럽의 아메리카 식민 지배 시기에 팔시파룸 역시 아메리카로 퍼져갔을 것으로 유추했다.

감염된 사람들이 새로운 대륙으로 이동하게 되면, 그곳에 사는 모기들은 이들의 피를 빨면서 새로운 팔시파룸 원충들을 얻게 된다. 그리고 이를 다른 사람들에게 퍼뜨린다.

분명하지 않은가? 방역은 세계가 함께 하지 않으면 끝나지 않는다는 것이. 이 흥미로운 연구 역시 그 점을 잘 시사한다.